|

|

| |

Al-Andalus fue una civilización que irradió una personalidad propia tanto para Occidente como para Oriente. Situada en tierra de encuentros, de cruces culturales y fecundos mestizajes, al-Andalus fue olvidada, después de su esplendor, tanto por Europa como por el universo musulmán, como una bella leyenda que no hubiera pertenecido a ninguno de los dos 323f58d mundos. Estas son las etapas cruciales de sus ocho siglos de existencia.

Al-Andalus, tierra de los vándalos, en árabe. Así se conoce la zona de ocupación musulmana en la Península Ibérica, que abarcó desde el siglo VIII hasta finales del XV y llegó a comprender gran parte del territorio español. La extensión del Estado musulman llamado al-Andalus varió, pues, a medida que se modificaban las fronteras y, tanto hispano-musulmanes como castellano-aragoneses avanzaban conquistando territorio.

La pujante

civilización musulmana de Oriente pronto se desbordará hacia Occidente: el Magreb, España, y hasta parte de Italia y

Francia. Durante el siglo VIII, y a través del norte de África,

penetraron en la península una serie de grupos y familias nobles árabes venidas

del este, y de grupos bereberes procedentes del Magreb, que paulatinamente se

asentaron en tierras de al-Andalus. Ello no significó una ruptura total con la

cultura entonces imperante, la hispanogoda. Antes bien, ambas se entroncaron

dando un resultado muy peculiar y autóctono, deslumbrante, que diferenció

notablemente el Islam occidental del oriental.

La fusión entre árabo-bereberes e hispanogodos se produjo en un principio sin

grandes traumatismos y con la naturalidad que sólo el tiempo y la cotidianeidad

a veces procuran.

Durante la segunda mitad del siglo VIII se produjo una seria escisión en el

imperio musulmán. Una ruptura

dinástica que terminó con los omeya que gobernaban en Damasco, para entronar a

los abasíes, que se asentaron en Bagdad. Un príncipe omeya huido de Damasco,

Abderrahman I, penetraría en al-Andalus formando un nuevo Estado con base en

Córdoba: el emirato, independizándose de la política bagdadí.

Ocho emires se sucedieron del 756 al 929 en una época brillante culturalmente

-aunque oscurecida con diversos levantamientos muladíes y mozárabes- hasta que

Abderrahman III decidió fundar un califato, declarándose Emir al-Muminin

(príncipe de los creyentes), lo cual le otorgaba, además del poder terrenal, el

poder espiritual sobre la umma (comunidad de creyentes).

Este califa, y su sucesor al-Hakam II, supo favorecer la integración étnico-cultural entre bereberes, árabes, hispanos y judíos. Ambos apaciguaron a la población, pactaron con los cristianos, construyeron y ampliaron numerosos edificios -algunos tan notables como la Mezquita de Córdoba- y se rodearon de la inteligencia de su época. Mantuvieron contactos comerciales con Bagdad, Francia, Túnez, Marruecos, Bizancio, Italia, y hasta Alemania.

Sin embargo,

no todos los sucesores de estos brillantes califas siguieron tan acertada

política, sino que dejaron desbocarse al caballo del poder. Tras veintidós años

de fitna (ruptura, o guerra civil) se

abolió por fin el califato. Corría el año 1031.

Los hábitos secesionistas y rebeldes surgieron de nuevo con gran fuerza; la

división y la descomposición se impusieron en al-Andalus. Todas las grandes

familias árabes, bereberes y muladíes, quisieron hacerse con las riendas del

país o, al menos, de su ciudad, surgiendo por todas partes reyes de taifas,

muluk al-Tawaif, que se erigieron en dueños y señores de las principales

plazas. Este desmembramiento

supuso el comienzo del fin para al-Andalus, y ante semejante

debilidad, los cristianos se crecieron, organizándose como nunca antes lo

hicieran para combatir a los musulmanes.

La primera gran victoria sobre el Islam peninsular la protagonizó Alfonso VI

cuando, en 1085, se hizo con la ciudad de Toledo.

La unidad étnico-religiosa lograda hasta el momento también se resintió,

surgiendo mercenarios, tanto musulmanes como cristianos, dispuestos a luchar

contra sus propios correligionarios.

Sin embargo, en esta época surgieron relevantes figuras

en el campo del saber, y, en una constante emulación de los

lujos orientales, se construyeron suntuosos palacios, almunias y mezquitas, y

se celebraron las fiestas más comentadas, fastuosas y extravagantes de la

cuenca mediterránea.

Mientras, a finales del siglo XI, en el

Magreb occidental, hoy Marruecos, surgió un nuevo movimiento político y

religioso en el seno de una tribu bereber del sur, los Lamtuna, que fundaron la dinastía

almorávide (ver Ruta

de los Almorávides). En poco tiempo, su actitud de

austeridad y pureza religiosa convenció a gran parte de la desencantada

población, y con su apoyo emprendieron una serie de contiendas logrando formar un imperio que abarcaría

parte del norte de África y al-Andalus, que a través del rey

sevillano al-Mutamid, había pedido su ayuda para frenar el avance cristiano.

Encabezados por Ibn Tashfin, penetraron los almorávides en la Península, infligiendo

una seria derrota a las tropas de Alfonso VI en Sagrajas. Pronto conseguirían

acabar con los reyes de taifas y gobernar al-Andalus, no sin cierta oposición

de la población, que se rebelaba contra su talante puritano y su rigidez. Algo

que no le iba nada al hedonista y liberal pueblo andalusí. A pesar de todo, la nueva situación supuso un nuevo

incremento del bienestar social y económico.

Los

cristianos obtuvieron mientras tanto importantes avances, conquistando Alfonso

I de Aragón Zaragoza en 1118. Al mismo tiempo, los almorávides veían amenazada

su propia supremacía por un nuevo movimiento religioso surgido en el Magreb: el almohade.

Esta nueva dinastía se generó en el seno de una tribu bereber procedente del

corazón del Atlas que, encabezada

por el guerrero Ibn Tumart, pronto se organizó para derrocar a

sus predecesores. También desde Marraquech, gobernaron y se hicieron con las

riendas de al-Andalus, dotándolo de cierta estabilidad y prosperidad económica

y cultural. Fueron grandes constructores y también se rodearon de los mejores

literatos y científicos de la época. Sin embargo, al igual que los almorávides,

terminaron por sucumbir ante la dejadez espiritual y el relajamiento de

costumbres que casi siempre caracterizó a al-Andalus.

Cuando el avance castellano era imparable, haciéndose Fernando III con gran parte de las ciudades andalusíes en el siglo XIII, surgió en Jaén una nueva dinastía, la nasri (nazarí), fundada por al-Ahmar ibn Nasr, el célebre Abenamar del romancero, que habría de procurar un nuevo respiro a los musulmanes. Asentado en la ciudad de Granada, su reino abarcaba la región granadina, almeriense y malagueña, y parte de la jiennense y la murciana. Oprimido desde el norte por los reinos cristianos, y desde el sur por los sultanes meriníes de Marruecos, los nazaríes establecieron un reino basado en lo precario y la inestabilidad. A pesar de todo, Granada fue una gran metrópoli de su tiempo que acogía a musulmanes de todos los confines, y en la que se levantaron suntuosos palacios -la Alhambra, nada menos-, mezquitas y baños públicos. Siguió asombrando a propios y a extraños hasta que en 1492 y, tras varios años de intrigas palaciegas y escaramuzas con los castellano-aragoneses que acechaban sus fronteras, el rey Boabdil, Abu Abd Allah, capituló ante los Reyes Católicos, entregándoles Granada.

|

|

Huida o emigración (Hégira) de Mahoma a Medina. Comienzo del calendario musulmán. |

|

|

Tarik, lugarteniente del gobernador del norte de África Musa ben Nusayr, sale de Tánger a la cabeza de un ejército de 9.000 hombres y desembarca en Gibraltar (Yebel Tarik). La ocupación de la península se realiza en cinco años. |

|

|

Se reconstruyen las murallas y el puente romano de Córdoba, y se funda el primer cementerio musulmán. |

|

|

Posible fecha de la batalla de Covadonga, que marca el comienzo de la resistencia astur. |

|

|

Abderrahman I, último omeya de Damasco superviviente de la persecución a la que fue sometida su familia, llega a la Península y ocupa Córdoba. Establece una dinastía que gobernará al-Andalus hasta el 1031. |

|

|

Comienza la construcción de la Mezquita de Córdoba. |

|

|

El sucesor de al-Hakam I, Abderrahman II, trae un período de prosperidad a al-Andalus. Se amplía la Mezquita de Córdoba y se crean otras en Jaén y Sevilla. |

|

|

Fundación de Murcia. |

|

|

Incursión de los normandos en Lisboa, Sevilla, Cádiz y Sidonia. |

|

|

Se levantan en Córdoba los mozárabes. |

|

|

Alzamiento del muladí Umar ben Hafsun contra el emirato omeya. |

|

|

Abderrahman III se proclama Príncipe de los Creyentes y se independiza de Bagdad. Comienza el califato de Córdoba. |

|

|

Comienza la construcción de la ciudad de Madinat al-Zahra. |

|

|

Fundación de Almería. |

|

|

El sucesor de Abderrahman III es al-Hakam II, rey erudito que crea una biblioteca de más de cuatrocientos mil volúmenes. |

|

|

Campaña contra Santiago de Compostela a cargo de al-Mansur. |

|

|

Con la caída de la dinastía omeya, comienzan a surgir reinos independientes de taifas en todo al-Andalus. |

|

|

Comienzan las obras del Alcázar de Sevilla. |

|

|

Fundación de Marrakech. |

|

|

Construcción de la Alcazaba de Málaga. |

|

|

Destierro del Cid. |

|

|

Alfonso VI toma Toledo. El rey de Sevilla al-Mutamid pide ayuda a los almorávides, y junto a ellos derrota un año más tarde a los cristianos en Sagrajas. |

|

|

Sevilla, capital de al-Andalus. |

|

|

Comienza a construirse la Giralda de Sevilla. |

|

|

Las tropas almohades de Yaqub vencen al ejército cristiano de Alfonso VIII de Castilla en Alarcos. |

|

|

Muere el cordobés Averroes, traductor de Aristóteles. |

|

|

Los ejércitos aliados de Castilla, Aragón y Navarra vencen a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. |

|

|

Al-Ahmar ibn Nasr, fundador de la dinastía nazarí, es nombrado gobernador de Arjona, su ciudad natal, y poco después extenderá su poder sobre Jaén y Guadix. |

|

|

Córdoba se rinde ante Fernando III de Castilla. Algunos años más tarde caerán Jaén y Arjona (1246), Sevilla (1248) y otras ciudades de al-Andalus. |

|

|

Comienza la construcción de la Alhambra bajo la dirección de al-Ahmar. |

|

|

Comienzan las obras del Generalife. |

|

|

Se inicia la guerra de Granada. Boabdil arrebata el trono a su padre. |

|

|

Tras una lucha encarnizada, Málaga se somete a las fuerzas cristianas. |

|

|

Baeza y Almería se rinden pacíficamente a los Reyes Católicos. |

|

|

Boabdil, último rey nazarí, capitula ante los Reyes Católicos y negocia la entrega de Granada el 25 de Noviembre. |

|

|

El 2 de enero los Reyes Católicos entran en |

El arte musulmán se refiere a

la unidad creativa de un arte

y una arquitectura propios de una civilización de enorme extensión geográfica,

que no se limita sólo a una etnia específica, sino que abarca

áreas tan diversas como gran parte del África

negra, el Magreb,

Indonesia, el Golfo Pérsico y algunas zonas del Cáucaso, Europa, China o India. Bajo

este signo de auténtica identidad supranacional, existen muchas diversidades

culturales que toman formas locales o regionales.

En los primeros tiempos del Islam surge pronto un arte rico y variado basado

en la tradición clásica, en el arte bizantino, en el persa y en el de los

pueblos orientales sometidos. Sin embargo, la originalidad de las estructuras

arquitectónicas y los motivos ornamentales dan como fruto un arte propio,

típicamente musulmán. En todas las creaciones artísticas islámicas se advierte

un indiscutible parentesco y vocabulario común.

La ornamentación es, sin duda, uno de los aspectos que más han contribuido

a la unificación del arte musulman. Los mismos temas decorativos aparecen, tanto en la arquitectura como en

las artes suntuarias, con independencia del material, la escala o la técnica

empleada. La gran profusión de superficies decoradas hace que las estructuras

queden parcialmente camufladas.

Mediante la repetición de

motivos, a menudo geométricos, y la sabia combinación de materiales y texturas,

se logra un efecto tridimensional que dota a los edificios de cierto misterio y

ligereza. La luz y el agua son elementos indispensables para lograr ese efecto

casi irreal. Tanto en los edificios como en los objetos decorativos, la

caligrafía, los motivos de estrellas entrelazadas, y los motivos vegetales

estilizados, también llamados atauriques, abigarran el espacio en una armoniosa

interrelación.

Los motivos figurativos aparecen a menudo en los objetos domésticos,

contrariando la creencia popular de que la tradición musulmana los prohibe.

Aunque en realidad, si no los prohibe, ciertamente los desaconseja, ya que la

divinidad perdería su carácter trascendental e inmaterial al intentar ser

representada; por ello, nunca existen figuraciones en los edificios religiosos.

Otro de los elementos decorativos arquitectónicos más característico son los

mocárabes, que separan determinados espacios y están conformados de alvéolos

semi-esféricos o prismáticos que se repiten y superponen, como en un auténtico

enjambre.

Entre las artes decorativas

hispano-musulmanas, merecen

ser destacadas las arquetas y botes de marfil preciosamente tallados, los

almireces, pebeteros y grifos en bronce, los objetos de madera tallada, los

ataifores, lebrillos, jarras y jofainas de cerámica vidriada, las pilas de

abluciones y cipos lapidarias de mármol, la orfebrería en oro, los tejidos en

seda bordada, y los libros encuadernados e iluminados.

En cuanto a la arquitectura, son numerosos

los edificios hispano-musulmanes que aún se pueden admirar en España. Entre los

de carácter religioso constan las mezquitas. El origen de las mismas fue, al

parecer, la casa del propio profeta Mohammed, que presentaba un sector techado

y otro a cielo descubierto. Tan sencillo esquema fue gradualmente

evolucionando, hasta convertirse en un organismo perfectamente funcional y

adecuado para la celebración de la oración de la comunidad.

Casi todas

las mezquitas -decimos casi porque en al-Andalus se orientaban a veces de

manera ligeramente distinta- presentan una orientación hacia la qibla, en la Meca, en cuyo

muro existe un mihrab desde el que el imam dirige la oración. También están

dotadas de un alminar desde el que el almuédano convoca a la oración cinco

veces al día. Otro elemento característico es el patio, o shan, en el cual se

encuentra la fuente de abluciones. El sector cubierto de la mezquita, llamado

haram, suele configurarse como una gran sala hipóstila, con naves

perpendiculares a la qibla. Las naves extremas

se prolongan en ocasiones rodeando el patio. Entre las mayores

mezquitas que existieron en al-Andalus sobresale la de Córdoba, y entre las más

humildes, la de Almonaster la Real.

Otro de los edificios más característicos

También de carácter religioso, se

levantaban en al-Andalus numerosos mausoleos en los que se enterraban a los reyes y los santones. Estaban cubiertos de

cúpulas y solían tener planta cuadrada.

En el terreno de la arquitectura

militar, cabe mencionar la fortificación de las ciudades

mediante murallas que presentan torres defensivas a

tramos regulares. Suelen estar precedidas por una barbacana, y

cuentan con un parapeto almenado. Las puertas de

acceso se estructuran a veces en recodo. De gran interés son las murallas de Niebla y las de Sevilla.

Las alcazabas son también construcciones

típicamente defensivas que, en ciertas ocasiones, albergan en su recinto

auténticas ciudades residenciales, como es el caso de la de Málaga y la de

Almería. Dentro de la arquitectura residencial destacan también los palacios y

alcázares, algunos tan suntuosos como el de la Alhambra y el de Madinat

al-Zahra, auténtica ciudad-palacio.

Otra de las

características de la arquitectura hispano-musulmana es la gran profusión de baños o hammam, esenciales

para la higiene. Derivados de las termas clásicas, están integrados por varias

estancias en las que la temperatura varía de forma progresiva. Para ello se

distribuye de forma subterránea el aire, que se calienta mediante grandes

calderas. Ronda y Jaén disponen de magníficos ejemplos.

Y, por fin, no habría que dejar de mencionar las alcaicerías, o qisarias,

recintos herméticos en el interior del zoco en el que se venden las mercancías

más preciadas. Es interesante, en este sentido, la Alcaicería que se conserva,

rehecha, en Granada. Las alhóndigas, o funduq, se destinaban, en cambio, a

almacenar productos y para alojamiento de mercaderes, de ahí la palabra fonda.

Aún se conserva un notable ejemplo en Granada: el llamado Corral del Carbón.

Cabe pensar

que, en un principio, los árabes eran minoritarios en al-Andalus, siendo los

hispanos y los bereberes mayoría. La lengua hablada, por lo tanto, no era el

árabe. Sin embargo, a lo largo del siglo IX se produjo una fuerte arabización,

asociada, ineludiblemente, a la importancia que tuvo la lengua en la que fue

revelado el libro sagrado de la nueva religión, el Corán.

La lengua árabe fue en

al-Andalus sinónimo de refinamiento y erudición, a pesar de que

casi toda la población también hablaba en romance. No sólo estudiaban árabe los

musulmanes, también los propios mozárabes, cristianos que permanecieron bajo

dominio musulmán, acabaron expresándose y escribiendo en este idioma. Lo mismo

que los judíos, comunidades ambas muy participativas en la vida pública de

al-Andalus. En este sentido, existe un elocuente pasaje de Álvaro de Córdoba

quejándose del auge del árabe en el siglo IX: "Muchos de mis

correligionarios leen poesías y cuentos árabes, y estudian las obras de los

filósofos y teólogos mahometanos, no para rebatirlas sino para aprender a

expresarse en el lenguaje árabe más correcta y elegantemente". Algunos de los más relevantes lingüistas de

al-Andalus fueron al-Qali, Ibn al-Qutiyah, y al-Zubaydi, todos del siglo X.

La educación y el saber tuvieron desde el principio enorme importancia en

el mundo musulman, como así lo

demuestran las propias tradiciones que fueron seguidas hasta sus últimas

consecuencias.

Frases como "Busca el saber

desde la cuna hasta la tumba" o "No hay nada más importante a los ojos de Dios que un

hombre que aprendió una ciencia y la enseñó a las gentes" son

algunas de las máximas más influyentes en la época. Los propios emires y

califas, como Abderrahman II, Abderrahman III y al-Hakam II, fueron grandes

eruditos que se rodearon de sabios y pusieron la enseñanza al alcance de todo

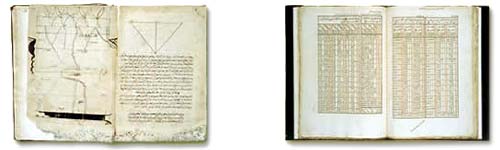

el mundo. Hicieron traducir

las principales obras del saber greco-helenístico, crearon bibliotecas

públicas y privadas -algunas tan célebres como la de al-Hakam II-, y edificaron

mezquitas y madrazas en las que se impartían las ciencias religiosas y la

jurisprudencia. Algunos fueron excelentes poetas, como el propio rey al-Mutamid

de Sevilla, y su amigo y visir Ibn Ammar.

Se dedicaron

numerosas obras al estudio del saber y la enseñanza, y a la clasificación de

las ciencias, como aquella que escribió Abd Rabihi en el siglo X: al-Iqd

al-Farid, "El collar

único". Así se expresaba el autor acerca de los distintos

saberes: "(son) los pilares en los que descansa el eje de la religión y

del mundo. Diferencian al hombre de los animales, y al ser racional del

irracional". También el célebre Ibn

Hazm (994-1064) dedicó numerosas páginas a clasificar las ciencias

en libros como el Maratib al-ulum, o Kitab al-ajlak. Este autor ha sido uno de los más prolíficos

que ha dado el mundo musulman, destacando como poeta, teólogo,

jurista, historiador y filósofo. Cuatrocientas, nada menos, fueron las obras

que escribió. Su lengua era tan crítica y mordaz contra el poder y la pobreza

de espíritu, que se llegó a decir que "su lengua era tan afilada como la

espada de al-Hach-chach". Acerca del saber dijo lo siguiente: "El que busca el saber para jactarse de

él, o para ser alabado, o para adquirir riqueza y fama, está lejos del éxito,

pues su objetivo es alcanzar algo que no es el saber".

Otro de los grandes sabios de al-Andalus que se ocuparon de esta materia fue

Said (m.1070) quien escribió, entre otras obras, el "Tabaqat".

La prosa y la poesía fueron dos disciplinas altamente valoradas por los andalusíes, amantes de la belleza, la estética y la naturaleza. La época de taifas supuso un auténtico caos político, pero también una "descentralización" del saber, que hasta entonces, se congregaba casi exclusivamente en Córdoba. Los reyes compitieron entre sí por lograr el más alto grado de erudición y la corte más sabia, y cultivaron, en especial, la poesía. Uno de los poetas que alcanzaron más alta fama, aparte del mencionado al-Mutamid, fue Ibn Zaydun (1003-1071), lo mismo que su amada, la bella princesa Wallada. También fueron renombrados al-Ramadi (m. 1015) y, siglos más tarde, Ibn Zamrak, el poeta del siglo XIV que plasmó sus versos en los muros de la Alhambra. La forma más cultivada y elegante en poesía era la qasida, de complicado metro, aunque también surgieron nuevas formas populares llamadas muwashaha y zéjel, cuyo máximo exponente fue el vividor Ibn Quzman (siglo XII), cuyo renombre llegó hasta Bagdad.

La música nunca fue un género bien considerado por el mundo musulman; no obstante, en al-Andalus proliferaron grandes músicos,

entre los que cabe destacar el célebre Ziryab, procedente de Bagdad en el siglo

IX, quien, además de revolucionar las modas en el vestir, la cosmética y la

cocina, fue un magnífico tañedor de laúd, al que agregó una quinta cuerda.

La prosa -sobre todo filosófica- también tuvo buenos representantes, algunos de

la talla del gran pensador Ibn

Tufayl, que destacó con su delicioso "Hayy Ibn Yaqzan",

también conocido como el "Libro

del Filósofo autodidacta", sin duda precursor del Robinson Crusoe de Defoe.

También destacó el poeta Ibn

Suhayd (m.1034), con su obra "Al-Tawabi

wa-l-zawabi, Espíritus y demonios".

Entre los

musulmanes de la Edad Media, la

historia cobró un especial interés, escribiéndose numerosas

obras repletas de interesantes datos históricos, pero también geográficos,

sociológicos, y biográficos.

Hay constancia de que existieron numerosos historiadores, geógrafos y

antologistas en al-Andalus, aunque muchas de sus obras se han perdido. Entre

ellos, surgió una saga de al-Razi, entre los que destacó Isa (siglo X), que

escribió una historia general de al-Andalus, conocida más tarde como la Crónica

denominada del moro Rasis. Igualmente valiosa fue la "Historia de la conquista de

al-Andalus" de su contemporáneo Ibn al-Qutiya. En el siglo XI,

surgieron una serie de notables historiadores como Ibn Hayyan, nacido en

Córdoba en el 987, erudito autor de numerosas obras que reflejan la sociedad y

acontecimientos de su época. Más adelante destacó Ibn Said al-Magribi, nacido

en Granada hacia 1201, y su contemporáneo Ibn Idhari.

El siglo XIV contó con dos

grandes estadistas y pensadores: el lojeño Ibn al-Jatib y el tunecino Ibn

Jaldun, autor de una obra fundamental de su tiempo: el "Muqaddimah".

Finalmente, entre los antologistas, tuvo gran relevancia el sevillano

al-Himyari y los autores del siglo XII Ibn Bassam e Ibn Jaqan. Entre los

geógrafos, brillaron al-Udri (siglo XI), su contemporáneo al-Bakri, al-Idrisi,

llamado el Estrabón de los árabes (siglo XIV), y el tangerino Ibn Batuta -el mayor viajero de su tiempo-,

legándonos importantes testimonios de al-Andalus y de muchos otros lejanos

lugares del mundo entonces conocido.

En los primeros tiempos del Islam en Oriente, pronto se cultivó la ciencia de la filosofía y la lógica, en un clima de gran tolerancia religiosa e intelectual. En al-Andalus se introdujeron las primeras traducciones al árabe de los filósofos griegos, en especial Aristóteles, y fue surgiendo un pronunciado interés por esta materia que, sin embargo, no era bien vista por las rígidas autoridades religiosas. A menudo se prohibió su estudio y se quemaron las obras de Ibn Hazm, el oriental al-Gazali y Averroes. Los filósofos, sin embargo, sostenían que el intelecto y la razón no estaban en absoluto reñidos con la revelación, y constituían el instrumento más adecuado para alcanzar la verdad. "La filosofía es amiga y hermana de leche de la religión. No contradice a la revelación, sino que la confirma." afirmaba Averroes.

El propulsor del estudio de la filosofía fue Ibn Masarra, autor del siglo X quien profesaba una suerte de

panteísmo. Después surgió Ibn Hazm y su contemporáneo malagueño, el hebreo Ibn

Gabirol, que profesó una filosofía neoplatónica en su "Yambu al-hayat". El

siglo XII vio florecer a Ibn Bayyah (Avempace), y su discípulo Ibn Tufayl, cuya

obra, la ya mencionada "Hayy

Ibn Yaqzan", tuvo una honda repercusión entre los cristianos.

Pero, sin duda, el que más

influyó, tanto en el mundo musulman como en toda Europa, fue Averroes (Ibn

Rushd, 1126-1198), de quien se han conservado varias

importantes obras. Contemporáneo suyo fue el eminente filósofo judío Maimónides

(1135-1204).

Pero, contra esta corriente racionalista, existieron en al-Andalus varios

místicos sufíes de la talla de Ibn al-Arif (1088-1141) o Ibn Arabi de Murcia

(1165-1240), quienes sostenían aquella tradición profética que reza: "conócete a ti mismo, y conocerás a tu

Señor", pero no desde un punto de vista racional e intelectual

sino puramente intuitivo y místico.

No se puede dejar de mencionar a

los grandes sabios de las

ciencias naturales, que revolucionaron

muchos aspectos de la vida con su saber. Estudiaron las matemáticas, la astronomía, la medicina, la botánica y la

agronomía, pero también otras ciencias más reprobadas por la ortodoxia como la astrología, la alquimia y la magia. Se

estudiaron con minucia los movimientos

de las estrellas y los planetas por medio de sofisticados

astrolabios, se avanzó en el estudio del álgebra

y la aritmética,

cuyo precursor fue el oriental al-Jwarizmi (de ahí logaritmo), y se perfeccionaron,

en medicina, las teorías de Hipócrates

y Galeno.

En al-Andalus destacaron Ibn Taimiya (m. 928) en astronomía y medicina; Abu

Bakr al-Ansari, que enseñó aritmética y geometría en la corte de al-Hakam II, y

el famoso Maslama al-Mayriti (m. 1008), llamado el Euclides de España y experto

en numerosas disciplinas.

La medicina tuvo su máximo exponente en Averroes y los hermanos Harrani, que

ejercieron bajo el manto protector de al-Hakam II. Y no habremos de olvidar, en

este rapidísimo repaso, al botánico malagueño Ibn-Baytar (1197-1248) o al

agrónomo Ibn al-Awam, a quien debemos un exhaustivo y valioso tratado de

agricultura, el "Libro de

Agricultura". Todos

ellos influyeron grandemente en la Europa contemporánea y en la posterior, y

sus textos fueron estudiados, hasta bien entrado el siglo XVII, por hombres de

la talla de Miguel Servet, Copérnico, Nicolás Massa o Galileo.

La vida de

un pueblo no se mide sólo a través de sus logros artísticos y científicos,

sino, sobre todo, desmenuzando la vida de cada día, las costumbres, las

estructuras sociales y la organización.

También en este terreno fue

al-Andalus avanzada y culta. Forjó un nuevo tipo de sociedad urbana muy estructurada,

al tiempo que revolucionó las

tareas del campo, vitalizando la agricultura, y aportando

nuevos métodos de cultivo y un sinfín de especies agropecuarias.

El núcleo urbano era la

medina, de trazado apretado y denso, que, a su vez, se

organizaba en dos zonas: la comercial y la vecinal. El zoco era un lugar de encuentro,

sobre todo masculino, en el que, en medio de un frenético deambular, se

sucedían las más diversas transacciones, y también las más insospechadas

intrigas. Los oficios y los puestos se extendían

por áreas especializadas, en las que se podían hallar las más variadas

mercancías. Desde especias y perfumes hasta hortalizas y frutas, carne,

tejidos, orfebrería y cerámica. Una estricta serie de normas regían la vida comercial -normas que aún

podemos encontrar en los completos tratados de hisba de Ibn Abdun-, cuya honradez,

no siempre garantizada, vigilaba atento el almotacén, inspector del zoco.

Al-Andalus estableció una sólida administración y un sistema judicial harto

complejo. Las compras se efectuaban con dinero contante y sonante, que se

acuñaba en la ceca de Córdoba, primero, y de otras ciudades en época de taifas.

Dinares, dirhems y feluses

eran moneda de pago corriente.

La mezquita era también un lugar frecuentado, no sólo para efectuar la

oración comunitaria, sino para convocar distintas reuniones de tipo social y

vecinal, o simplemente para estudiar con un poco de sosiego, o escapar a los

calores estivales entre la umbría del bosque de columnas.

La vida doméstica se desarrollaba fuera del recinto comercial, en los barrios

fortificados de la medina que, para mayor seguridad, se cerraba de noche

mediante dos puertas y estaba vigilada. Las

viviendas, austeras y sobrias en su exterior, podían ser muy lujosas en su

interior y, en cualquier caso, eran un refugio de paz y

confort, muy por encima de lo habitual por entonces en otros lugares del resto

de Europa. Organizadas todas en torno a un patio -si la familia se lo podía

permitir, en él se ubicaba una alberca o, cuando menos, un pozo- las alcobas,

salones y la cocina se abrían a este espacio y se distribuían también en torno

a la galería superior. El mobiliario

era sencillo, apenas unos arcones, una mesa baja de taracea, y

algunos altillos y hornacinas en los que depositar un libro o algún adorno de

marfil. De dar calidez al entorno se encargaban las esteras y alfombras tupidas

de lana, unos mullidos almohadones de seda o lana bordada y un buen brasero.

En toda vivienda existía un "aseo" digno, y el alcantarillado,

lo mismo que el alumbrado de la ciudad, se distribuía mediante una red

perfectamente organizada. Algo extraordinario teniendo en

cuenta que hablamos de los siglos IX y X.

Los baños públicos eran muy

numerosos. Tanto, que en la Córdoba califal llegaron a existir más de seiscientos. En

ellos, los clientes no sólo se lavaban, se relajaban y se dejaban masajear

enérgicamente. La tarde estaba destinada al turno de las mujeres, que se

acicalaban, charlaban e incluso merendaban. Pasta depilatoria, alheña (henna),

aceite de violetas, perfume de almizcle y jazmín, jabón arcilloso para el

cabello, antimonio para realzar la mirada (kohol), corteza de nuez para tintar

labios y encías..., constituían un auténtico arsenal cosmético para el cuidado

y la belleza de la mujer andalusí.

La huerta

floreció como nunca antes lo hiciera, llenándose de nuevas hortalizas como la berenjena,

la alcachofa, la endibia, el espárrago..., y nuevas frutas como la granada, el

melón, la cidra y los albaricoques. Entre ellos, las flores rezumaban fragancia

y color: crecían el alhelí,

la rosa, la madreselva y el jazmín. Las acequias corrían

apresuradas y las norias chirriaban cargadas de agua clara.

Se mejoró la técnica de los

injertos, y se crearon

jardines botánicos con fines medicinales junto a los

hospitales, que también los había.

La educación,

como antes veíamos, era un

bien muy preciado por los musulmanes, que se preocuparon, desde

las instancias oficiales, de garantizar y desarrollar. El estudiante podía

acudir a la mezquita o la madraza y recibir la enseñanza que él eligiese,

siempre, claro está, que ya dominase los textos sagrados y las ciencias

teológicas. Cuando el alumno procedía de familia acomodada, un tutor se

encargaba en su propio domicilio de su enseñanza privada.

Términos árabes o de origen árabe.

Alarife, al-arif, maestro de obras.

Albanega,

al-baniqa, paramentos triangulares a los lados de un arco.

Albarrana,

al-barrana, torre levantada fuera de los muros fortificados, que servía de

defensa y control.

Alcaicería,

al-qisariya, barrio con tiendas.

Alcazaba,

al-qasbah, recinto fortificado.

Alcázar,

al-qasr, fortaleza, casa Real.

Alhóndiga,

al-funduq, casa pública destinada a la venta y compra del trigo.

Aljama, al-yami,

mezquita de la oración del viernes.

Almogávar,

al-mugawir, en la milicia antigua, soldado de una tropa escogida que hacía

correrías en tierras de enemigos.

Almotacén,

al-muhtasib, persona que se encargaba oficialmente de contrastar las pesas y

medidas.

Almuédano,

al-muaddin, persona que desde el alminar convoca a la población musulmana para

orar.

Almunia,

al-munya , huerto, granja.

Ataurique,

at-tauriq, ornamentación árabe de tipo vegetal.

Califa,

jalifa, príncipe árabe que ejercía el poder espiritual y civil.

Cora, kura,

división territorial dentro de al-Andalus.

Emir, amir,

príncipe o caudillo árabe.

Haram, sala

principal de la mezquita.

Hisba, estudio

normativo de organización social.

Imam, musulmán

que dirige la oración.

Iqlim,

división administrativa en la España musulmana.

Madraza,

al-madrasa, escuela musulmana de estudios superiores.

Maristan,

hospital árabe. Medina, al-madinat, centro urbano de una ciudad musulmana.

Mihrab, nicho

orientado hacia la Meca desde el que se dirige la oración de los musulmanes.

Mocárabe,

al-muqarbas, labor formada por la combinación geométrica de prismas acoplados;

se usa como adorno de bóvedas.

Morisco,

musulmán bautizado que, al acabar la conquista, se quedó en España.

Mozárabe,

mustarab, cristiano que permaneció como tributario en la España musulmana,

conservando su organización eclesiástica, judicial y su religión.

Mudéjar,

mudayyan, musulmán al que se permitió vivir bajo dominación cristiana como

tributario, conservando su religión.

Muladí,

muwaladi, hispano cristiano que abrazó el Islam durante la dominación

musulmana.

Qanat,

conducción subterránea de agua.

Qibla,

alquibla, punto del horizonte y muro de una mezquita hacia el que los

musulmanes se dirigen cuando rezan.

Rábida,

rabita, fortaleza militar y religiosa musulmana.

Sebka, motivo

ornamental típicamente almohade que imita a una red o enjambre.

Sufi, de suf,

lana. Místico musulmán.

Taha, taa,

comarca, distrito.

Taifa, taifa,

cada uno de los reinos en que se dividió al-Andalus al disolverse el califato.

Wali, valí,

gobernador de una provincia en el Estado musulmán.

Zahoya,

escuela de teología y mística musulmana.

Zéjel, zayad,

composición estrófica de la métrica española de origen árabe.

|

Privacy |

Articolo informazione

Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |

Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |

Copyright InfTub.com 2026