|

|

| |

ALTRI DOCUMENTI

|

|||||||||

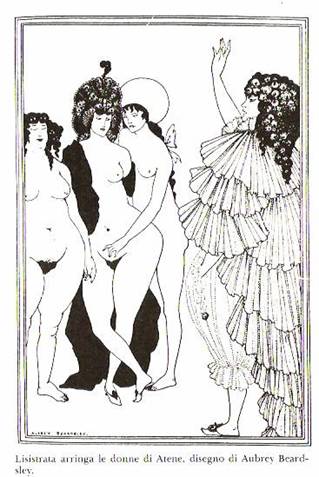

La Lisistrata di Aristofane

![]()

LISISTRATA

CLEONICE (amica di Lisistrata)

MIRRINA (amica di Lisistrata)

LAMPITO' (amica di Lisistrata)

CORO DI VECCHI

CORO DI DONNE

UN COMMISSARIO

TRE DONNE

CINESIA (marito di Mirrina)

IL FIGLIO DI CINESIA E MIRRINA

UN ARALDO SPARTANO

UN AMBASCIATORE SPARTANO

DUE AMBASCIATORI ATENIESI

![]()

La vicenda della Lisistrata, l'unica delle commedie di Aristofane a recare nel titolo il nome del protagonista umano, è notissima: l'ateniese Lisistrata, per mettere fine alla lunga guerra del Peloponneso che travaglia la Grecia, convince tutte le donne elleniche a uno sciopero del sesso, di carattere ricattatorio; in appoggio a questo sciopero fa occupare dalle concittadine l'Acropoli, ove era conservato il tesoro della lega di Delo. Di fronte a un ricatto del genere, connesso com'è a un bisogno primario, gli uomini della Grecia non possono che cedere. Gli spartani stessi vengono a offrire quella pace che per l'Atene del 411 a. C. - anno nel 525j91f quale venne rappresentata la commedia - sarebbe stata provvidenziale, ancorché impossibile. (In tal modo la guerra viene smascherata in tutta la sua negatività, come privazione dei diritti naturali e della felicità comune e individuale) La vicenda termina con una celebrazione festiva, dalla quale, però, manca l'apoteosi della protagonista, a differenza di quanto avviene in altre commedie "utopiche" come gli Acarnesi, la Pace e gli Uccelli.

![]()

Lisistrata raduna le donne di tutta la Grecia ad Atene per discutere la questione

Dopo qualche contrasto con Lisistrata, tutte le donne accettano di non concedersi ai mariti prima della fine della guerra, giurando su una coppa d'oro

Le donne occupano l'Acropoli

Sbarrano i passaggi dell'Acropoli e detengono il tesoro della lega di Delo

Gli uomini vengono a sapere dell'occupazione e alcuni propongono di farne un rogo

Le donne si infuriano con gli uomini e giungono a insulti

Arriva il commissario: le vuole legare tutte, ma le donne si ribellano e l'arciere che doveva tenerle in pugno scappa impaurito

Le donne non resistono più e adottano qualsiasi metodo per scappare (una donna finge di essere sul punto di partorire indossando un elmo sotto il vestito

Arrivano all'Acropoli molti uomini: tra questi anche Cinesia, marito di Mirrina

Cinesia vuole riportare a casa la moglie

Mirrina gli fa credere di tornare , ma alla fine non cede alle avances del marito

Gli Spartani talmente eccitati, arrivano ad Atene per chiedere la Pace

Lisistrata fa un discorso sull'inutilità della guerra

Gli ambasciatori spartani e gli ateniesi accettano la fine della guerra

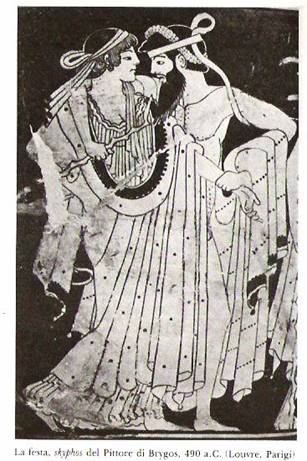

Festino di fine commedia

Questa commedia è "il primo testo della cultura occidentale che

affronti il problema dell'emarginazione femminile, senza limitarsi al

lamento 'patetico', che ribadisce le catene, e senza offrire soluzioni

giustificate dall'eccezionalità della personalità eroica e limitate ad essa.

L'una e l'altra cosa aveva fatto Euripide, soprattutto nella Medea. E'

già significativo che il problema della condizione femminile venga sfiorato o

trattato esplicitamente nel teatro, connesso, secondo tradizione, al culto di Dioniso, il dio inquietante che è al di là di ogni

determinazione, e dunque permette di sospendere i confini forniti dalla

quotidiana e indiscussa stratificazione gerarchica dei soggetti morali. Il

carattere dionisiaco dell'ambito ove si comincia a trattare il problema indica

quanto esso fosse avvertito come temibile. La

questione del potere femminile non è posta nei termini neutrali di un

ampliamento della struttura partecipativa, ma è sempre connessa con il rischio

di una dissoluzione dei limiti e delle formazioni proprie della cultura e di

uno sconvolgimento della natura delle cose.

La commedia antica - i cui soli esemplari integri superstiti sono alcune opere

di Aristofane - per la sua libertà di linguaggio e la sua assoluta irriverenza

la rendono scabrosa perfino agli occhi della critica antica, da

Aristotele in poi, con l'eccezione di Quintiliano, che la definisce grandis

et elegans et venusta (Institutio Oratoria, X, I, 65.). Anche il

significato e lo scopo delle commedie di Aristofane è controverso: la

tradizione cercava di giustificarne la libertà di linguaggio come strumento per

trasmettere una educazione politica, mentre nel nostro secolo, a partire

dall'articolo di A.W. Gomme del 1938, parte della critica ha spostato

l'attenzione sui suoi aspetti più propriamente letterari. Aristofane è stato

definito di volta in volta, in rapporto al mondo cui si riferiva, un

conservatore filospartano al soldo degli oligarchici, un democratico rurale in

polemica con la città, un panellenista, un pacifista. E' stata però lasciata

in secondo piano la sintassi e la semantica del mondo fittizio che egli, come

drammaturgo, costruiva sulla scena.

Secondo Cedric Whitman (1964), l'essenza della comicità di Aristofane è l'illimitatezza:

se è vero che, come sosteneva Aristotele, gli eroi tragici sono uomini

superiori, mentre gli eroi comici sono uomini inferiori alla media, c'è però

poca differenza fra un eroe di Sofocle e uno di Aristofane dal punto di vista

del loro rapporto con la realtà. In entrambi i casi, l'autonomia dell'eroe si

esplica come dismisura, come rifiuto di adeguarsi e

sottomettersi alle limitazioni della realtà, come hybris.

Tuttavia, gli eroi comici risolvono il loro conflitto con la realtà con dei

metodi molto diversi da quelli adottati dagli eroi tragici. Mentre i secondi

perseguono inflessibilmente, fino all'autodistruzione, i valori con i quali si

identificano, i primi escogitano stratagemmi surreali di eroica creatività in

virtù dei quali riescono ad aggirare i limiti del mondo. Se l'eccellenza

dell'eroe tragico può essere designata come arete,

a quella dell'eroe comico si addice il termine poneria,

che designa, in greco moderno, una sorta di genialità furbesca e un po' goffa.

L'eroe comico non conosce ostacoli: per lui il mondo è una metafora che si

può superare con un nuovo gioco di parole .

Lisistrata si è resa conto, come donna, che la guerra fra le città greche è

rovinosa; ma la gerarchia sociale stabilita esclude rigorosamente le donne da

ogni partecipazione politica. Un dilemma del genere avrebbe portato la protagonista

di una tragedia alla hybris e alla rovina. Ma Lisistrata ha la fortuna

di essere un personaggio della commedia antica, e può quindi ricorrere a uno

stratagemma surreale: usare le funzioni che la

gerarchia stabilita attribuisce alle donne come strumento di ricatto in una

trattativa politica. Più brutalmente: un mondo che non sa e non

vuole vedere le donne al di fuori della sfera domestica e sessuale, verrà a

patti con loro solo quando sarà, per così dire, preso in parola e messo in

discussione proprio a partire dall'area ristretta di visibilità in cui le ha

confinate. Per questo, il superamento del limite compiuto sagacemente da

Lisistrata, è allo stesso tempo il suo svelamento e la sua conferma.

Aristofane, probabilmente, non voleva nascondere nella comicità la denuncia di

un'ingiustizia, ma si valeva del paradosso inquietante del potere femminile

come medium retorico per contrabbandare un messaggio politico. La

sollevazione delle donne può apparire in sostanza come un'amplificazione comica

di una figura - in se stessa non molto originale - della retorica demagogica:

un artificio per contrabbandare un punto di vista inconsueto sotto le spoglie

di una semplicità e di una mancanza di sofisticazione tanto ostentata quanto

fittizia. L'idea che la lunga guerra fra le città greche sia assurda e

controproducente è rappresentata come una verità così evidente da essere

accessibile perfino al buon senso elementare di una madre di famiglia, che non

si preoccupa di nulla al di là dei bisogni primari.

Considerando l'agone epirrematico in cui Lisistrata espone il suo disegno

politico di fronte a un pubblico di uomini . L'Acropoli è stata occupata dalle

donne, che si sono impadronite del tesoro pubblico; i vecchi di Atene hanno

tentato di riconquistarla e sono stati respinti: soltanto allora il probulo che

li guida viene incitato a interrogare Lisistrata sui motivi della sua azione

inusitata . Gli argomenti di quest'ultima, in sostanza, sono i seguenti: le

donne sono state coinvolte in una decisione politica catastrofica, la guerra,

senza aver potuto partecipare alla sua deliberazione, perché obbligate - pur

essendo cittadine e svolgendo nella polis una funzione vitale - a tacere

e stare in casa (Lys. vv. 507-528); inoltre, dal momento che alle donne

viene fatto amministrare il bilancio domestico, non si vede perché non siano in

grado di amministrare anche l'erario (Lys. vv. 493-497). Il colpo di

forza, in questa situazione, era l'unico modo per farsi ascoltare e salvare la

città della rovina. In questa esposizione ho compiuto, consapevolmente, un

abuso, perché ho preso sul serio uno scambio di battute comico e l'ho

trasformato in una argomentazione politica. Ma se prendiamo in considerazione i

discorsi del probulo, non andiamo oltre invettive irose e sgomente del tipo:

|

Io zitto di fronte a te, maledetta, che porti un velo in testa? Piuttosto morire! (Lys. vv. 530-531) |

Neppure un interprete spregiudicatissimo potrebbe estrarre da interiezioni di

questo genere un argomento a difesa della stratificazione dei soggetti morali

stabilita: per il probulo la guerra, così come la subordinazione delle donne,

sembrano essere circostanze di fatto talmente ovvie da non richiedere

giustificazione.

L'articolazione degli argomenti di Lisistrata è ancora più esplicita nel grande

discorso politico con il quale riconcilia gli uomini di Grecia, piegati dalle

conseguenze dello sciopero del sesso:

|

Non sono che una donna, ma possiedo la ragione. La posseggo per conto mio e per aver ascoltato i discorsi di mio padre e degli altri anziani; non sono male istruita. (Lys. vv.1124-1127) |

I titoli che Lisistrata rivendica come legittimanti la sua partecipazione

pleno iure alla politica sono sostanzialmente i seguenti: in primo luogo, ella

è dotata di NOUS,di intellectus, ossia della facoltà di capire e

penetrare le cose; a questo intelletto, che è una facoltà primaria e non

acquisita, si aggiunge la conoscenza ottenuta con l'esperienza e l'educazione,

ascoltando i discorsi di suo padre e degli altri anziani. Se dunque il

requisito di un soggetto morale a pieno titolo è la capacità di capire le

questioni su cui delibera, alle rivendicazioni di Lisistrata non si può opporre

né l'argomento generale, tassonomico, che le donne in quanto tali mancano di

intelletto pratico - anche perché il fatto che siano sottoposte a leggi

implica che esse abbiano almeno la capacità di comprenderle e di seguirle -, né

l'argomento particolare che manchino di esperienza, dal momento che questa

esperienza è acquisibile e, nel caso particolare, è stata acquisita.

Lisistrata ha vinto soltanto de facto, perché il suo ricatto ha avuto

successo a causa della incontenibile incontinenza maschile: significativamente ella viene fatta sparire dalla celebrazione con cui, come è costume di Aristofane, si conclude la

commedia, mentre i personaggi maschili disconoscono a cuor leggero la maternità

del suo progetto politico, preferendo attribuirla al vino:

|

- ... E noi, anche

bevendo, ci siamo comportati saggiamente. - |

Lisistrata, nel rovesciare il mondo, è stata costretta a confermarlo: l'area di

visibilità delle donne, comunque esse si comportino, è e rimane esclusivamente

il sesso. Esse ottengono una uguaglianza provvisoria solo qualora sospendano la

loro disponibilità e la rendano oggetto di contratto. Ma essere riconosciuta

come parte in causa in un contratto da una controparte la quale si rassegna a

negoziare ciò che non riesce ad ottenere con la forza non implica un

riconoscimento morale de iure, ma

solo una equiparazione temporanea che dura finché sussiste il potere e la

volontà di ricatto. Un riconoscimento morale pieno, dal punto di vista della

morale politica di Atene, avrebbe implicato un diritto alla partecipazione, che

nella commedia non viene mai riconosciuto, indipendente dal godimento

contingente del potere di contrattazione. Un riconoscimento fondato sul ricatto

è per forza di cose un riconoscimento spurio e transitorio: esso dura solo

finché persiste il potere e la volontà di ricattare, e svanisce non appena il

ricatto è concluso - anche con successo. Lisistrata, col suo sciopero, ha

comprato la pace ma non ha ottenuto il riconoscimento. La soggettività morale

non è negoziabile.

Articolo informazione

Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |

Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |

Copyright InfTub.com 2025