|

|

| |

![]()

RICHIAMI TEORICI

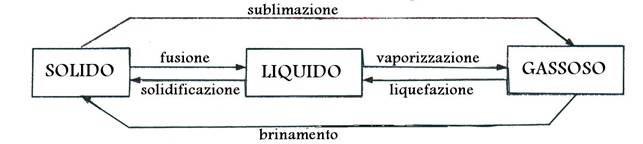

PASSAGGI DI STATO

Una sostanza può cambiare il proprio stato d'aggregazione attraverso trasformazioni di tipo fisico.

La vaporizzazione avviene solo in superficie (evaporazione) o in tutto il liquido (ebollizione) e riguarda il vapore acqueo.

La liquefazione avviene per raffreddamento di un vapore (condensazione) o di un gas (liquefazione).

MATERIALI USATI

Provetta

Polvere di zolfo

Pinza

Lampada Bunsen

Due capsule di porcellana (di cui una ricoperta con carta d'alluminio)

Beker

Microscopio stereo

Soluzione di solfato rameico pentaidrato

Agitatore

Piccolo frammento di iodio

Imbuto di vetro (dal diametro maggiore della capsula)

PROCEDIMENTO

PARTE PRIMA: fusione e solidificazione.

Riempita una provetta per circa metà con polvere di

zolfo e tenendola con la pinza, l'abbiamo posta sulla fiamma del bunsen,

movendola attentamente senza rivolgerla verso i compagni.

Riempita una provetta per circa metà con polvere di

zolfo e tenendola con la pinza, l'abbiamo posta sulla fiamma del bunsen,

movendola attentamente senza rivolgerla verso i compagni.

OSSERVAZIONI: lo zolfo, fondendo

a 119°C, ha formato un liquido giallo; a mano a mano che la temperatura saliva,

da giallo è diventato arancione e più viscoso, fino a quando, raggiunta la

temperatura d'ebollizione, di 444,6°C, ha assunto un colore nero e ritornando

allo stato liquido. A questo punto, versato nella capsula, lo zolfo si è solidificato

ed ha assunto un aspetto diverso: è tornato giallo; il lento raffreddamento

della parte a contatto con l'aria, ha dato origine a zolfo b

che cristallizza in piccolissimi aghi; la parte a contatto con la carta

stagnola, sulla quale sono brinati i vapori di zolfo prodottisi durante

l'ebollizione, non avendo il tempo di cristallizzare, si è presentata liscia e

levigata. Al microscopio stereo, l'elemento, è parso sottoforma di piccoli

grumi, costituiti dai vari granelli della polvere di zolfo; nello zolfo b

è invece possibile vedere i vari cristalli a forma d'ago ed incolori. La parte

a contatto con la carta d'alluminio, è liscia.

OSSERVAZIONI: lo zolfo, fondendo

a 119°C, ha formato un liquido giallo; a mano a mano che la temperatura saliva,

da giallo è diventato arancione e più viscoso, fino a quando, raggiunta la

temperatura d'ebollizione, di 444,6°C, ha assunto un colore nero e ritornando

allo stato liquido. A questo punto, versato nella capsula, lo zolfo si è solidificato

ed ha assunto un aspetto diverso: è tornato giallo; il lento raffreddamento

della parte a contatto con l'aria, ha dato origine a zolfo b

che cristallizza in piccolissimi aghi; la parte a contatto con la carta

stagnola, sulla quale sono brinati i vapori di zolfo prodottisi durante

l'ebollizione, non avendo il tempo di cristallizzare, si è presentata liscia e

levigata. Al microscopio stereo, l'elemento, è parso sottoforma di piccoli

grumi, costituiti dai vari granelli della polvere di zolfo; nello zolfo b

è invece possibile vedere i vari cristalli a forma d'ago ed incolori. La parte

a contatto con la carta d'alluminio, è liscia.

Dopo breve tempo, con l'aiuto di un agitatore, abbiamo tolto dall'acqua lo zolfo, che ha cambiato totalmente il proprio aspetto.

OSSERVAZIONI: lo zolfo,

immediatamente, si è solidificato; il raffreddamento così rapido, ha dato

origine a zolfo g,

dalla forma amorfa, plastica e di color ambra. I vapori di zolfo prodottisi

durante l'ebollizione, sono brinati sulla superficie dell'acqua contenuta nel

beker. Solo dopo qualche giorno lo zolfo g

cambierà nuovamente aspetto trasformandosi in zolfo a,

di colore giallo chiaro e friabile.

OSSERVAZIONI: lo zolfo,

immediatamente, si è solidificato; il raffreddamento così rapido, ha dato

origine a zolfo g,

dalla forma amorfa, plastica e di color ambra. I vapori di zolfo prodottisi

durante l'ebollizione, sono brinati sulla superficie dell'acqua contenuta nel

beker. Solo dopo qualche giorno lo zolfo g

cambierà nuovamente aspetto trasformandosi in zolfo a,

di colore giallo chiaro e friabile.

PARTE SECONDA: vaporizzazione e condensazione del solvente con cristallizzazione del soluto.

OSSERVAZIONI: il vapore acqueo,

venendo a contatto con le pareti fredde del beker, si è condensato, dando

origine a tante piccole gocce. Nella capsula, a vaporizzazione ultimata, è

rimasta una polvere grigia: si tratta del soluto, cioè del sale solfato

rameico, che non avendone avuto il tempo non ha formato i cristalli.

Aggiungendo dell'acqua distillata alla polverina, questa torna di colore

azzurro (è una caratteristica di questo sale: con l'acqua è azzurro, senza, è

grigia). Il cambio di colore è la dimostrazione che l'acqua contenuta nella

soluzione è evaporata con il calore. Al microscopio stereo, la sostanza dataci

come campione, presenta cristalli dalla forma irregolare e di colore azzurro

per la presenza d'acqua; la sostanza prodotta industrialmente da noi, invece,

non è cristallizzata e perciò presenta minuscoli granelli di colore grigio,

perché è priva d'acqua.

OSSERVAZIONI: il vapore acqueo,

venendo a contatto con le pareti fredde del beker, si è condensato, dando

origine a tante piccole gocce. Nella capsula, a vaporizzazione ultimata, è

rimasta una polvere grigia: si tratta del soluto, cioè del sale solfato

rameico, che non avendone avuto il tempo non ha formato i cristalli.

Aggiungendo dell'acqua distillata alla polverina, questa torna di colore

azzurro (è una caratteristica di questo sale: con l'acqua è azzurro, senza, è

grigia). Il cambio di colore è la dimostrazione che l'acqua contenuta nella

soluzione è evaporata con il calore. Al microscopio stereo, la sostanza dataci

come campione, presenta cristalli dalla forma irregolare e di colore azzurro

per la presenza d'acqua; la sostanza prodotta industrialmente da noi, invece,

non è cristallizzata e perciò presenta minuscoli granelli di colore grigio,

perché è priva d'acqua.

PARTE TERZA: sublimazione e sbrinamento

OSSERVAZIONI: dopo qualche istante, i vapori di iodio, di colore violetto, hanno cominciato a risalire lungo le pareti dell'imbuto, dove si sono brinati, formando minuscoli cristalli aghiformi di colore blu. Nella capsula, non è rimasto nulla, perché lo iodio è sublimato: è passato dallo stato solido a quello gassoso.

|

Privacy |

Articolo informazione

Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |

Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |

Copyright InfTub.com 2025