|

|

| |

UNIVERSITà DI SALERNO

INGEGNERIA CIVILE

Storia dell'architettura

PREMESSA

Ho scelto di approfondire la

figura e le opere dell'architetto Giuseppe Terragni, non casualmente, ma perché

tra i modelli di architettura visti, il razionalismo è quello che mi ha

affascinato di più, inoltre precedentemente avevo visto l'ex Casa del fascio di

Como e mi aveva molto colpito. All'interno

della grande opera artistica prodotta da Terragni, ho scelto sei opere

realizzate e quelle in cui era più presente l'opera dell'architetto di cui

parlo, in quanto in molti dei suoi progetti ha collaborato con altri diversi

professionisti dell'epoca. Le sei opere scelte sono

Tra le "ville" ho scelto

Nella stesura di questo approfondimento, ho cercato di dare un taglio non solo meramente descrittivo delle opere di questo grande personaggio, ma utilizzando citazioni di grandi critici ed architetti come Zevi, Pagano, Labò, anche interpretativo e critico.

Il mio obbiettivo è anche mettere in mostra come la grandezza delle sue opere non è solo dovuta al suo genio artistico seppur notevole, ma anche alla sua grande personalità, al suo forte carattere, e al fatto che cercava di trasmettere i suoi ideali con l'architettura.

PROFILO STORICO , RAZIONALISMO

Questo movimento architettonico si sviluppò in Europa nei primi trent'anni del Novecento unendo l'interesse per le forme nette e rigorose alle necessità delle ricostruzioni del dopoguerra che imponevano la realizzazione di edifici economici, pratici e funzionali. Dal punto di vista costruttivo il razionalismo promosse la progettazione in serie di pezzi prefabbricati di dimensioni standardizzate - come gli infissi in acciaio - da incassare velocemente su strutture portanti, a griglia in cemento armato. L'idea era quella di abolire ogni tipo di cornice o decorazione applicata e di privilegiare le superfici pure, a intonaco bianco.

Giuseppe Terragni è ritenuto uno dei più autorevoli esponenti del razionalismo

architettonico in Italia. Esso fece parte del Gruppo 7, organizzazione di architetti

fascisti laureati al Politecnico d 252h73c i Milano che si ispiravano alla corrente nata in

Germania nel 1920.

I punti significativi del programma possono riassumersi come segue:

individuazione delle funzioni prime di ogni elemento umano;

creazione di tipi standardizzati di tutti i beni d'uso, dagli oggetti quotidiani alle tipologie dell'edilizia e dell'urbanistica come ricerca e invenzione di un prototipo;

esclusione di ogni atteggiamento di tipo sentimentale e imitativo;

zonizzazione dell'urbanistica, cioè divisione della città e del territorio in zone caratterizzate da diverse funzioni(residenziali, commerciali e amministrative, industriali, agricole),

Mansioni quindi di un architetto, non più solo artista, ma tecnico capace di affrontare il problema dell'integrazione tra la disciplina architettonica e i problemi costruttivi, estetici, urbanistici, sociali e politici nel complesso ciclo tecnologico che va dalla

progettazione industriale alla pianificazione urbanistica, infine la postulazione della

necessità di un lavoro di equipe.

L'affermato disinteresse per i problemi stilistici e la massima oggettivazione del

processo creativo, si accoppiavano a uno "stile spoglio" che conduceva alla

catalogazione dei segni e degli elementi primi della composizione, come già avveniva

nell'astrattismo nella pittura.

In Italia il razionalismo, dopo la formazione del lombardo Gruppo 7, nel 1926 diventa

corrente di importanza nazionale, nel 1928 con la formazione del MIAR (Movimento

Italiano per l'Architettura Nazionale), in cui il gruppo confluisce.

PROFILO STORICO, GRUPPO 7 IL M.I.A.R. E ALCUNE FIGURE ISOLATE

Il razionalismo architettonico in Italia nasce, se vogliamo individuarne una data di

origine, con la formazione, nel 1926, di un nucleo di giovani architetti dell'ambiente

milanese. Coloro che ne facevano parte - Gino Pollini, Luigi Figini, Giuseppe

Terragni, Guido Frette, Sebastiano Larco, Carlo Enrico Rava, Ubaldo Castagnoli (al

quale subentrò, nel 1927, Adalberto Libera) - presentarono il loro programma per

mezzo di una serie di quattro articoli, con i quali espressero i concetti che sarebbero

stati a lungo alla base della loro attività progettuale e di quella di coloro che ad essi si

riferirono.

Questi punti davano le basi oggettive alla necessità di rinnovamento:

La coerenza costruttiva, nell'uso dell'acciaio e del cemento armato;

La coerenza funzionale, che permette di risolvere i nuovi programmi in impiamti

dalle regole compositive;

La coerenza igienica, che deriva sia dai nuovi materiali di finitura sia dalla ricerca

della disposizione ottimale rispetto a parametri di illuminazione naturale e di

ventilazione;

La coerenza impiantistica (elettricità, ascensori, riscaldamento centralizzato, aria

condizionata.)

In breve si può affermare che il Gruppo 7, dichiarandosi apertamente debitore nei

confronti di coloro che, in Europa, hanno iniziato il rinnovamento architettonico, e in

particolare di Le Corbusier, tende a collocare la propria idea della progettazione

nell'ambito internazionale.

Le parole d'ordine sono quelle di Le Corbusier (lo spirito nuovo, la funzionalità, il

cemento armato), la scelta strategica è riassunta nella formula "bisogna portare

l'Europa in Italia e l'Italia in Europa".

Anzi, i componenti del gruppo dichiarano abbastanza presto che l'Italia dovrà tornare

ad assumere il ruolo di paese guida che, in campo architettonico, gli è stato

riconosciuto nei secoli passati.

La costituzione del gruppo 7 metteva in sincronia giovani laureati il cui pensiero

sull'architettura aveva già delineato con chiarezza gli obbiettivi e anche i limiti del

loro operare con un richiamo esplicito non più alla città utopica ma alla città storica,

reale e concreta del loro tempo considerata in tutte le sue implicazioni socio-

economiche. L'esordio del gruppo avviene prima con una serie di articoli su Rassegna Italiana e poi con l'esposizione del 1929 architettura razionale di Roma, che peraltro non suscita particolari reazioni.

Il gruppo si presenta non come una rivoluzione e cerca

in ogni modo di ridisegnare il nuovo stile come il più adatto al regime

fascista, di cui dall'altro canto molti giovani architetti (come Terragni e

Pagano) sono sostenitori convinti. Si costituisce, così il MIAR, movimento

italiano per l'architettura razionale, cui aderiscono quasi 50 architetti che

rappresentano tutte le varie regioni italiane. All'esposizione del

Da questo momento in poi gli architetti razionalisti si ritireranno ognuno in proprio lavorando nel privato ed abbandonando di fatto gli incarichi pubblici, anche se riusciranno comunque a portare avanti varie realizzazioni.

Quali opere più rappresentative del razionalismo

italiano prendo ad esempio

L'Istituto di Fisica dell'Università degli studi di

Roma "

IL

FASCISMO DI TERRAGNI

IL

FASCISMO DI TERRAGNI

Terragni prese la tessera del partito nel 1926, era un fascista ardente, come testimoniano i suoi scritti e i suoi conoscenti.

Terragni cercava di trasmettere i suoi ideali fascisti con gli edifici che costruiva, dichiarò infatti:"Noi consideriamo il razionalismo come un mezzo, non un fine"; Non voglio parlare dei circa dieci anni di polemiche e di discussione tra razionalisti e accademisti, ma concentrarmi su Terragni.

Ci si potrebbe chiedere come mai questo grande personaggio, nonostante le sue ferme intenzioni di rispecchiare gli ideali e i principi promulgati da PNF, creò qualcosa di assolutamente contrario.

La risposta si può cogliere leggendo certe dichiarazioni fatte da questo grande architetto e dalla corrispondenza che aveva con vari colleghi, con cui discuteva di politica, di arte, di architettura. Lui preferiva il primo fascismo, quello che si proponeva come qualcosa di rivoluzionario, qualcosa di diverso rispetto ai vecchi politici come Giolitti, presi di mira dai nazionalisti e dai fascisti, per aver costruito un'"italietta" debole sia all'esterno che internamente. Inoltre era figlio di un borghese (il padre aveva un'impresa di costruzioni) ed era un cattolico praticante, cioè appartenente a un ceto in cui il fascismo trovò molti consensi.

Ma restando in tema di architettura, bisogna considerare che Mussolini nei suoi discorsi dichiarava di volere un'architettura nuova, moderna per il fascismo, un "patrimonio nuovo accanto all'antico", esattamente come la pensava Terragni.

Ecco spiegati i motivi per cui cercò, con continui studi, ricerche, rispondendo alle critiche dell' "ambiente provinciale" che lo circondava, cercando consensi tra gli artisti e architetti che la pensavano come lui, di perseguire un'architettura razionale moderna, rivoluzionaria, che smentisse i vecchi schemi classici.

Per queste idee Terragni venne osteggiato, criticato e ostacolato, dai critici e dagli architetti fedeli a Piacentini, che aveva molto peso a Roma all'interno del sindacato degli architetti. All'inizio era soltanto una disputa ideologica, ma dal

1936, con la dichiarazione l'Italia esaltata come potenza imperiale, le cose cominciarono a cambiare, nel 1937 Vittorio Cini dichiarò che lo stile per il fascismo era quello dell'E42, e quindi bisognava ubbidire alle direttive imposte dal centro per un'arte di stato di impronta monumentale, e di conseguenza, classicista. Terragni però rimaneva convinto delle sue idee e portò avanti la sua politica con edifici sempre più moderni, mentre nei progetti di edifici politici come l'E42 e il Palazzo del Littorio da sfoggio della sua bravura, disegnando un razionalismo ispirato evidentemente a Le Corbusier e Gropius, ma monumentalista, dimostrando ai suoi osteggiatori come il classicismo non fosse l'unica via per mostrare la potenza dell'Italia imperiale.

Ma nel 1938, dopo l'avvento delle leggi razziali divenne una vera e propria lotta politica. Infatti il razionalismo veniva visto ora come un'arte rivoluzionaria (anche se Mussolini aveva più volte affermato la sua convinzione che non si dovessero mischiare arte e politica) e quindi venne da molti criticato. Il Maurano accusò gli architetti razionalisti del reato di internazionalismo, di ricalco "di un genere di arte che gli ebrei hanno diffuso in tutto il mondo , nata, vissuta e prosperata all'estero"; prendendo di mira anche il Marinetti, artista futurista e fascista, che appoggiava gli artisti del Gruppo Como.

I fascisti cercarono quindi di bollare l'arte moderna come ebraizzata, e Terragni di questo ne soffrì, e voleva dimostrare con il Palazzo del Littorio e l'E42, quanto invece lui era più "fascista" degli accademisti, in quanto era convinto che la consegna del Duce era rimasta quella di "creare un equivalente artistico alla nostra politica d'avanguardia".

Alcuni dei più stretti collaboratori ed amici affermano che già dal 1938 Terragni aveva perso in parte la sua passione per il Fascismo, come del resto la stavano perdendo molti italiani, rimase sempre fiducioso alla figura di Mussolini, basti pensare che uno dei suoi desideri era che il duce si affacciasse come un dio dal balcone che aveva disegnato nel Palazzo del Littorio.

Forse Terragni perse l'entusiasmo per il fascismo, ma per l'architettura, certamente no.

TERRAGNI E IL FASCISMO

Fra coloro che avevano dato vita al Gruppo 7 (questa sorta di associazione non ebbe

carattere "professionale" e fu sciolta già intorno al 1930), colui che assunse ben

presto la maggiore notorietà fu senza dubbio Giuseppe Terragni. Questo

intraprendente architetto esordì con opere che suscitarono echi assai notevoli ed

ampie polemiche, si tratta del cosiddetto Novocomum, un edificio per appartamenti

che egli eresse a Como nel

1928 e

Se si volesse descrivere cosa significa essere fascista in architettura si potrebbe

rispondere in sette punti:

Disinteresse per i contenuti e le funzioni sociali;

Simmetria

Schema prospettico, che privilegia un punto di vista, quello frontale in generale;

Compattezza volumetrica;

Avversione alle strutture leggere;

Spazi statici chiusi rispetto l'esterno;

Isolamento dell'oggetto architettonico e conseguente violenza al tessuto

ambientale.

Se questo è fascismo in architettura, dobbiamo chiederci quanti edifici realizzati in

regime democratico, in Italia e nel mondo, presentano i connotati su elencati. Il loro

numero è spaventoso.

Quanto a Terragni, nonostante è considerato architetto fascista che lavorò anche per il

Regime, dal canto suo lui :

Studia appassionatamente i contenuti e le funzioni derivandone le forme.

Brucia la simmetria ed accentua le dissonanze nella Casa del Fascio, nella Villa Bianca, persino nella Casa del Fascio a Lissone.

Le cavità fruite sono pensate dinamicamente, qualificandole con la luce, ed

instaurano un colloquio tra interni ed esterni.

L'architettura di Terragni

L'espressione fascista nella architettura di Terragni

Terragni aveva voluto attribuire alla sua opera un significato politico, ed era infatti lui stesso che voleva apparire come architetto fascista militante, un "mistico dell'azione" come scrisse Sartoris.

Questa volontà si traduce nella sua architettura in caratteristiche come il rilevare l'aspetto costruttivo dell'edificio, lasciando a vista pilastri e travi, al fine di esporre l'onestà della costruzione in sintonia con l'onestà del partito fascista.

Un altro lucido esempio è

Un punto interessante della critica sia contemporanea sia del dopoguerra, afferma che in realtà l'architettura di Terragni era antifascista, Zevi la giudicò come "antifascista, cospiratoria" più implicitamente il critico scrisse che l'architettura del comasco era organica, dal punto di vista etico democratica. Inoltre bisogna considerare che Terragni ed altri architetti fascisti come Pagano proponevano con convinzione l'architettura razionalista come la più idonea a rappresentare gli ideali fascisti; ma invece i capi fascisti preferivano l'accadeismo di Marcello Piacentini a altri architetti romani, anche per l'accostamento politico propagandistico tra l'impero d'Italia e l'impero romano.

Terragni tra razionalismo, organicismo, funzionalismo

Terragni con il suo operato ha contribuito in Italia

al rinnovamento dell'architettura moderna, in oltre ha aderito al movimento

moderno riconoscendone la matrice razionalista. Questo grande architetto

ricercatore di esempi e di ispirazioni, studiando il Costruttivismo russo e

raccogliendo l'eredità del futurista Sant'Elia, ha saputo produrre forme

innovative nel contesto edile italiano, che hanno fatto discutere i più grandi

architetti e critici dell'epoca. Il suo livello artistico compositivo non si

ferma al razionalismo, infatti negli anni trenta cominciò una ricerca di

qualcosa di più innovativo. Prendendo in esame la casa del fascio si notano già

alcune novità, l'utilizzo della composizione grafica, facendo decorare

l'interno dall'artista Mario Radice; la "classicità", la ricerca della

perfezione  da parte dovuta ai suoi studi

sull'architettura classica greca; il ritmo e il senso di rotazione nei

prospetti, i chiaroscuri già sperimentati col Novocomun. Terragni progredendo

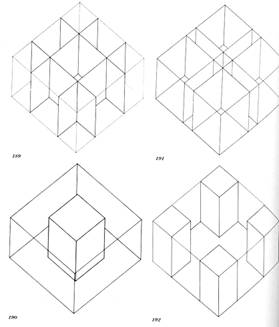

artisticamente, non esegue solamente un accostamento di rettangoli, ma come si

nota negli schizzi di studio di piante, sezioni e prospetti, di rettangoli che

suggeriscono l'intersecazione dei volumi; nella resa tridimensionale questi

volumi divengono scatole le cui superfici appaiono come veri e

da parte dovuta ai suoi studi

sull'architettura classica greca; il ritmo e il senso di rotazione nei

prospetti, i chiaroscuri già sperimentati col Novocomun. Terragni progredendo

artisticamente, non esegue solamente un accostamento di rettangoli, ma come si

nota negli schizzi di studio di piante, sezioni e prospetti, di rettangoli che

suggeriscono l'intersecazione dei volumi; nella resa tridimensionale questi

volumi divengono scatole le cui superfici appaiono come veri e  propri schermi nello spazio.

Labò scrisse che egli compì un'evoluzione passando, sfruttando la geometria,

dal "quadratismo statico al rettangolismo elastico e dinamico", Zevi suggerì,

commentando l'Asilo Sant'Elia, che l'architetto "parte dal quadrato purista

della pianta" (di matrice lecorbuseriana) sperimentando quindi la "volumetria

articolata di Gropius". Molti critici, tra il fine degli anni trenta e i primi

anni quaranta commentarono le sue opere più illuminate sottolineandone la

vibrante plasticità, il ritmo, l'impressione di movimento. Terragni però aveva

capito l'importanza di integrare l'edificio nel contesto urbano, come nel

Novocomun e nell'Asilo Sant'Elia, dove l'utilizzo del vetrocemento e alcuni

elementi dell'edificio (la facciata sul cortile, la veranda), avevano la

funzione di creare una continuità tra interno ed esterno. La critica infatti

riconosce nell'architettura una componente organicista.

propri schermi nello spazio.

Labò scrisse che egli compì un'evoluzione passando, sfruttando la geometria,

dal "quadratismo statico al rettangolismo elastico e dinamico", Zevi suggerì,

commentando l'Asilo Sant'Elia, che l'architetto "parte dal quadrato purista

della pianta" (di matrice lecorbuseriana) sperimentando quindi la "volumetria

articolata di Gropius". Molti critici, tra il fine degli anni trenta e i primi

anni quaranta commentarono le sue opere più illuminate sottolineandone la

vibrante plasticità, il ritmo, l'impressione di movimento. Terragni però aveva

capito l'importanza di integrare l'edificio nel contesto urbano, come nel

Novocomun e nell'Asilo Sant'Elia, dove l'utilizzo del vetrocemento e alcuni

elementi dell'edificio (la facciata sul cortile, la veranda), avevano la

funzione di creare una continuità tra interno ed esterno. La critica infatti

riconosce nell'architettura una componente organicista.

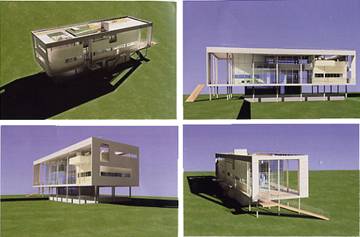

E' però con le "ville" che l'architetto comasco si eleva ai livelli dei grandi architetti europei, in quanto si può notare la sua adesione al Movimento Moderno, e in particolare allo stile di Le Corbusier, che lui stimava ed imitava.

Terragni, nei progetti per le ville, sembra lavorare a una combinazione di elementi figurativi che muovono da riferimenti formali desunti dall'architettura moderna europea. Tali elementi si combinano ora compattandosi in volumi prevalentemente chiusi (es. Villa Bianca) ora articolandosi nelle parti e negli elementi all'interno di una gabbia scatolare (es. Villa sul lago).

Questo articolarsi e compattarsi segna il passaggio discusso prima tra il semplice accostare rettangoli e volumi, all'incastro planimetrico e spaziale di rettangoli parallelepipedi.

Terragni aveva letto gli scritti di Le Corbusier, compreso quello in cui l'architetto svizzero esplica i suoi "cinque punti" fondamentali per la progettazione, che furono il manifesto di una architettura razionalista che si evolveva in organicismo.

Nelle ville noi troviamo i pilotis, i tetti giardino, la pianta libera, la finestra in lunghezza, la facciata libera.

BREVI CENNI SULLA VITA DI GIUSEPPE TERRAGNI

Giuseppe Terragni nacque a Meda, un paese in provincia di Milano il 18 aprile 1904,

dopo aver frequentato l'Istituto Tecnico di Como, si iscrive alla facoltà di

Architettura presso il Politecnico, dove si laurea nel 1926 all'età di 22 anni. Già

allora dai suoi professori era visto come un fuoriclasse.

Nel 1927 apre uno studio a Como insieme al fratello ing. Attilio, esercitando la

propria brillante professione tra Como e Milano. Nel 1943 tornato in Italia provato nella mente e nel fisico, muore a Como il 19 luglio dello stesso anno.

ALCUNE OPERE DI GIUSEPPE TERRAGNI

1925/26 Villa G. Saibene, Como, primo progetto documentato di Terragni. Lo

redige quando non si è ancora laureato. Stile medievaleggiante, in apparenza

antitetico alla precedente eversione michelangiolesca.

1927 Albergo Metropolie Suisse, Como, ristrutturazione della facciata. Prima

realizzazione professionale dopo la laurea conseguita il 16 novembre 1926.

1926 monumento ai caduti, Como, nella prima gara Terragni rischia di essere

escluso perché "troppo moderno".

1927/28 edificio ad appartamenti, "Novocomum", Como, gesto rivoluzionario

compiuto illegalmente presentando un progetto d'impronta classicista e

costruendo, di sorpresa, un edificio che s'innesta nell'avanguardia europea. Crea

uno scandalo ma ormai Terragni ha vinto la sua battaglia per la nuova architettura.

1927 officina per la produzione del gas, Como.

1928/32 monumento ai caduti, Erba Incino (Como).

1931/33 monumento ai caduti, Como.

1930/35 Albergo Posta, Como. Altra vicenda professionalmente sfortunata. Dopo

controversie con

soluzione estrema, che avrebbe dovuto servire da tavola di salvezza nel caso di un

naufragio delle precedenti sei soluzioni non approvate.

1932 Cattedrale in cemento armato, progetto.

1932 Casa per vacanze, tappa fondamentale della ricerca sull'abitazione

unifamiliare che approderà nella Villa Bianca a Seveso. Si notino in questa

costruzione le pareti lastra, che non formano volume e la distribuzione dissonante

delle finestre.

1932/36 Casa del Fascio, Como.

1934 Piano Regolatore di Como, patrimonio dell'urbanistica moderna, creato in

collaborazione con altri architetti.

1936/37 Asilo Infantile S. Elia, Como.

1936 Villa sul Lago, incrocio calibratissimo ed esemplare tra Le Corbusier e Mies

Van Der Rohe.

1936/37 Villa per un floricoltore, Rebbio, Como.

1936/37 Villa Bianca, Seveso (Milano).

1936 Biblioteca Cntonale, Lugano

1938/39 Casa del Fascio, Lissone (Milano), in questa opera viene ripreso il

classicismo fascista. Progettata in collaborazione con Antonio Carminati.

Ultimo suo progetto fu uno schizzo di una cattedrale nel 1943.

VILLA BIANCA A SEVESO (MILANO)

Sulla Statale dei Giovi, si

erge nelle sue linee architettoniche

fuori dalle solite sagome di ville, case o rustici, perché chi l'ha ideata era un

architetto che la storia classifica un genio per le sue opere. Un precursore della linea

moderna avanzata.

L'architetto Giuseppe Terragni la ideò per il fratello Angelo,costruttore edile, nell'anno 1936.

Attorno alle piante esotiche fatte giungere appositamente dal Giappone, si staglia

questa villa nel suo candore dei muri a ricevere nelle sue ampie vetrate il riflesso dei

raggi del sole.

Dalle linee moderne appare la fantasia inesauribile dell'architetto che lo spinge verso

forme sempre più complesse e varie pur rimanendo sempre nei limiti della classicità.

Una delle sue caratteristiche sia nelle molteplici opere come in questa villa, consiste

nel concepire le strutture a grandi masse staccate o adiacenti in gioco armonico fra

loro, collegate da piani sottili.

In questa costruzione, l'obiettivo di aggredire la scatola edilizia per dissolverla ed

evidenziare il "dietro la facciata" è abbandonato. Terragni non vede più il motivo di

risucchiare lo spazio esterno ed immetterlo all'interno del volume. Quindi il prisma

resta e non ha più bisogno di essere sollevato dal terreno.

La fabbrica diviene fonte di emissione che lancia messaggi: in basso la piattaforma;

in mezzo l'ardito balcone e le finestre a nastro appena sporgenti; in alto lo

sventagliare di liberi setti orizzontali nel cielo.

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO

una zona alla periferia di Seveso circondata dalla campagna. Quindi pensando alla

situazione del '39 stonava eccezionalmente pensando al contesto naturalistico che la circondava. Per molti abitanti di Seveso era come un "pugno in un occhio".Oggi, al contrario, la zona circostante ha subito una intensa opera di urbanizzazione, quindi la villa è perfettamente integrata nell'area in quanto accerchiata da una serie di complessi edilizi per la maggior parte a tetto piano.

VILLA BIANCA, STUDIO PIANTE

Il corpo di fabbrica è costituito da un piano seminterrato che può essere raggiunto

dall'esterno da una scala posta nella parte posteriore dell'edificio o da una rampa di

accesso per autovetture.

Internamente è presente un locale adibito a ricovero auto con annesso un ampio

ripostiglio. Questi locali sono collegati ad un locale destinato a lavanderia e altri due,

di minore dimensione, costituiti da una piccola camera e da un bagno destinati

probabilmente al custode.

Mediante una scala posta in posizione centrale, rispetto l'intera costruzione, è

possibile raggiungere il piano rialzato, in particolare il locale adibito a cucina.

Il piano rialzato è accessibile da una scalinata posta parallelamente alla facciata

principale, da altre due scale parallele alle facciate laterali e da una rampa di accesso

sul retro della costruzione. Tale piano è costituito da tutti quei locali che formano la

zona giorno di un edificio (cucina, soggiorno, salette varie, studio).

Mediante un'altra scala, posizionata nella stessa zona centrale è possibile raggiungere

il piano primo, destinato interamente a zona notte, se non per una parte, destinata a

tetto giardino, a cui si può accedere da due porte finestra dalle camere ad esso

adiacenti. Da questo giardino interno all'edificio è possibile accedere mediante una scalinata ad un terrazzo collegato alla copertura piana praticabile.

VILLA BIANCA, STUDIO DEI MATERIALI E DEI PROSPETTI

La struttura, presenta la particolarità di essere costruita in cemento armato, come un

edificio moderno, dei giorni nostri. La scelta di questo tipo di struttura ha permesso di realizzare delle finestre a nastro in lunghezza, e altri elementi difficilmente

realizzabili con un altro sistema strutturale.

Le murature portanti, nella parte a contatto con il terreno, per ovviare infiltrazioni di

umidità sono state isolate grazie ad una intercapedine realizzata costruendo una

doppia muratura, una esterna di protezione e una interna portante.

Anche la soletta non è a contatto con il terreno ma staccata, per questa scelta

strutturale si può ipotizzare un sistema di muretti posti a distanza costante su cui è

stato appoggiato un solaio di tipo tradizionale con elementi alleggeritori in laterizio.

I solai, sono realizzati in laterocemento, come anche la copertura del tetto,

opportunamente isolata, piana e praticabile.

I tavolati interni sono in laterizio mentre le scale in cemento armato.

Una particolarità di questa costruzione è che il progettista ha fatto costruire sottili

alette in conglomerato armato, caratteristiche delle costruzioni di questo periodo

hanno uno scopo prevalentemente estetico, infatti rompono la monotonia del

prospetto, riempiono e completano le facciate che senza esse potrebbero sembrare

spoglie, incomplete e il progetto darebbe l'idea di non essere finito.

Le pensiline, furono attentamente studiate da Terragni e sono leggermente diverse

l'una dall'altra, differenze quasi impercettibili per chi osserva la casa dal basso, ma

visibili nei disegni e soprattutto da chi si ritrova sul tetto terrazza, dove i pilastri

insieme con le pensiline inquadrano il paesaggio circostante.

Le due lastre appoggiano su dei pilastrini quadrangolari in cemento armato larghi 20

centimetri. In termini pratici si pensa che tale dimensione fosse dovuta alle spese di

costruzione: al giorno d'oggi costruire un casserro di tale dimensione sarebbe quasi

impensabile per via dei costi della manodopera, ma nel '39 il cemento aveva costi

elevati e la manodopera in rapporto a oggi costava molto meno.

Per quanto riguarda le finiture il progettista ha fatto realizzare davanzali e cornici

delle finestre in marmo di Musso (Co), serramenti esterni in metallo e rampe di

accesso esterne in cemento armato con ringhiere in metallo dipinte di bianco. Le finestre che corrono da parte a parte della parete ricordano molto lo stile di Le Corbusier in Villa Savoye a Poissy del 1929-1931.

Le facciate sono tinte in rosa, quindi la struttura si presenta come una combinazione

di grigio (marmo) e rosa (tinteggiatura).

CURIOSITA' RIGUARDANTI

Il nome Bianca, non ha origine alla colorazione originaria della facciata, infatti,

documentazioni dell'epoca dimostrano che il colore di origine come già detto in precedenza è il rosa. Si suppone che il nome Bianca abbia origine dal nome della

moglie di Angelo Terragni e secondo indiscrezioni anche il colore della facciata non

fu scelto a caso, esso doveva ricordare una cugina scomparsa da poco di nome Rosa.

DIFFERENZE E ANALOGIE CON ALTRE OPERE

nello stesso periodo (1936-1937), forma un unico capitolo compositivo.

Nella Villa sul Lago è possibile notare analogie nello sviluppo planimetrico,

nell'utilizzo di finestre a nastro e nella presenza di tetti giardino su vari livelli

collegati fra loro da varie scale interne ed esterne al solido prismatico.

Anche nella Casa del Floricoltore a Rebbio (Como) il Terragni mantiene le finestre in

lunghezza introducendo la cornice che verrà ripresa in maniera più accentuata nella

Villa Bianca.

La presenza dei pilastri è l'unico elemento che differenzia queste due costruzioni

dalla Villa Bianca, questi hanno il compito di staccare dal terreno l'edificio quasi a

volere riprendere uno dei punti a cui Le Corbusier si riferiva nelle sue costruzioni

(quello

riguardante la funzione dei pilotis). Terragni, nelle sue opere, in particolare

in

(quello

riguardante la funzione dei pilotis). Terragni, nelle sue opere, in particolare

in

quelle appena citate, cioè quelle più vicine strutturalmente alla Villa Bianca segue i

cinque punti della nuova architettura dettati negli anni venti dall'architetto svizzero

francese:

I pilotis, cioè i pilastri che dovevano staccare l'edificio dal terreno.

I tetti giardino, il tetto non deve essere spiovente ma incavato, deve raccogliere le

acque all'interno.

Pianta libera, realizzabile grazie all'introduzione di un nuovo materiale, il

cemento armato.

Finestre in lunghezza.

Facciata libera

Questi punti sono tutti presenti tranne che quello relativo ai pilotis.

CASA DEL FASCIO DI COMO (1932-1936)

Questa opera è stata realizzata tra il 1932 e il 1936 ma i primi studi risalgono al '28 e mostrano fin da subito la volontà dell'autore di voler organizzare lo spazio sul modello tradizionale del palazzo. Nella versione definitiva Terragni sottolinea il ruolo monumentale dell'edificio costruendolo sopra un basamento sull'esempio del padiglione di Mies van der Rohe a Barcellona la "Casa del fascio" appare come un organismo compatto a pianta quadrata di 33m di lato che si sviluppa per un'altezza di quattro piani pari a 16,60m (metà del lato di base) di fronte all'abside del Duomo della città di Como. La modularità razionale dei pieni e dei vuoti delle facciate sono proporzionati secondo le regole della sezione aurea e mostrano, tranne che nel fronte a sud-est, la presenza della grande corte interna della sala delle adunanze. Particolare attenzione viene data al dimensionamento della struttura portante rivestita di marmo botticino in quanto gioca un ruolo importante nella definizione della composizione generale dell'edificio. Il volume risulta armonico e compatto, si può cogliere l'idea del movimento rotatorio del volume, racchiuso tra quattro facciate, legate l'un l'altra da un consequenziale ma mutevole riproporsi della maglia strutturale di travi e pilastri, articolati in superfici piene e vuoti che le espandono in un griglia tridimensionale. Questo edificio è il primo esempio in Europa di progettazione integrale, lo stesso Terragni, infatti, progetta non solo il volume architettonico nei minimi dettagli ma anche tutti gli arredi interni nella consapevolezza che anch'essi si devono armonizzare con lo spazio che li ospita.

Pagano,

all'epoca direttore della rivista specializzata "Costruzioni Casabella",

critica fortemente questa opera, giudicandola innanzitutto eccessivamente

onerosa, cosa che non doveva succedere per un edificio pubblico, soprattutto

nell'architettura contemporanea, che nelle sue premesse dava importanza al

fattore economico; inoltre trovò nell'opera "quella mancanza di unità che è

misura di un'opera d'arte". Successivamente verrà scritto sulla rivista di

Pagano che l'edificio sembrava doversi forzare a diverse funzioni, e quindi

come la non chiarezza delle destinazioni d'uso risultasse dannosa per

l'organizzazione interna dell'edificio. Viene inoltre criticata la forma,

bloccata sul quadrato, senza sbalzi.

Pagano,

all'epoca direttore della rivista specializzata "Costruzioni Casabella",

critica fortemente questa opera, giudicandola innanzitutto eccessivamente

onerosa, cosa che non doveva succedere per un edificio pubblico, soprattutto

nell'architettura contemporanea, che nelle sue premesse dava importanza al

fattore economico; inoltre trovò nell'opera "quella mancanza di unità che è

misura di un'opera d'arte". Successivamente verrà scritto sulla rivista di

Pagano che l'edificio sembrava doversi forzare a diverse funzioni, e quindi

come la non chiarezza delle destinazioni d'uso risultasse dannosa per

l'organizzazione interna dell'edificio. Viene inoltre criticata la forma,

bloccata sul quadrato, senza sbalzi.

Mario

Labò afferma, nella prima monografia sull'architetto comasco a proposito della

CdF di Como, che la forte compenetrazione di spazi interni-esterni isola la

struttura da qualunque cosa circostante.

Mario

Labò afferma, nella prima monografia sull'architetto comasco a proposito della

CdF di Como, che la forte compenetrazione di spazi interni-esterni isola la

struttura da qualunque cosa circostante.

Nella rivista "Quadrante" si esalta invece l'opera di Terragni, dedicando ad essa un intero numero. Venne esaltata "per la genialità con cui la materia è ancora costretta al servizio delle esigenze umane. Essi affermano che c'è da rimanere incantati di fronte ai particolari".

Certa critica fu però molto dura con l'edificio di Como, definendolo "un palazzotto rinascimentale costruito con cemento e vetro", probabilmente, come ha spiegato Ignazio Gardella, per la ricerca di Terragni dell'ordine, della misura, della modulazione che richiamano a un qualcosa di "classicita"; e per gli scompensi di pianta che si ritrovano in facciata e una "sgrammaticata" griglia strutturale, per poi comunque ammettere che l'opera era sapientemente proporzionata e modulata nel suo secco volume.

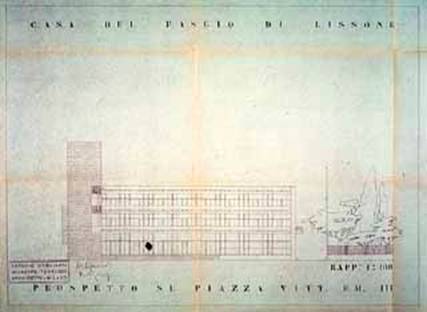

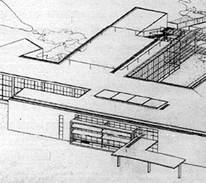

CASA DEL FASCIO DI LISSONE (1937-1939)

L'opera

fu progettata da Terragni insieme all'architetto Antonio Carminati, e

realizzata tra il 1937-1939. L'architetto usò la stessa metodologia di

progetto, cercando le geometrie pure e utilizzando le proporzioni auree.

L'edificio è a tre piani, probabilmente per conformarlo meglio all'ambiente

urbano circostante, costituito da edifici a tre piani.

L'opera

fu progettata da Terragni insieme all'architetto Antonio Carminati, e

realizzata tra il 1937-1939. L'architetto usò la stessa metodologia di

progetto, cercando le geometrie pure e utilizzando le proporzioni auree.

L'edificio è a tre piani, probabilmente per conformarlo meglio all'ambiente

urbano circostante, costituito da edifici a tre piani.

Dalle finestre tagliate lungo tutta la parete risulta visibile la struttura dell'edificio, formato da una serie di pilastri, che limitano la suddivisione dei vari uffici. Questo sistema di chiarezza costruttiva è l'interpretazione data da Terragni al concetto mussoliniano:"il fascismo è una casa di vetro in cui tutti possono guardare", quindi nessun ingombro, nessuna barriera, nessun ostacolo tra gerarchie politiche e popolo. Nella casa di Lissone, come del resto quella di Como, l'utilizzo del vetro è ampio: scala principale, copertura del teatro, la porta girevole all'ingresso. Anche l'uso dei marmi fu spregiudicato, basti pensare che per il sacrario fu utilizzato un blocco di granito di 12 tonnellate. L'utilizzo di questi materiali pregiati fece alzare di più del doppio il costo definitivo dell'opera rispetto al preventivo, ma i fasci di combattimento di Lissone appoggiavano in pieno le scelte di Terragni e Carminati.

La

torre Littoria di Lissone venne esaltata dalla stampa Lissonese, accostando la

loro casa del fascio alla torre del castello Baradello a Como.

La

torre Littoria di Lissone venne esaltata dalla stampa Lissonese, accostando la

loro casa del fascio alla torre del castello Baradello a Como.

Per Terragni, l'uso della pietra e del vetro era fondamentale per creare l'architettura del regime.

Pagano, sulla rivista

"Costruzioni-Casabella" elogiava l'opera di Terragni a Lissone, confrontandola

con

Di fronte alla critica di Labò che giudicava la torre una elemento troppo retorico, Sartoris rispose che era naturale che in una casa del fascio ci dovesse essere un elemento architettonico così importante, come una chiesa che deve avere il suo campanile.

NOVOCOMUN (1927-1929)

NOVOCOMUN (1927-1929)

La casa ad appartamenti della Società Novocomum è il primo edificio costruito da Terragni. Il progetto iniziale riprende, stilisticamente, l'architettura preesistente ma nel corso dell'opera l'impatto creativo dell'artista con il materiale e le sue forme dà vita al cosiddetto, per l'insolita forma navale, "Transatlantico". E' uno scandalo tanto che si nomina una commissione per stabilire se demolire oppure no l'edificio. L'ingresso è unico con una gradinata interna che porta al piano rialzato e all'atrio e con la portineria posta lateralmente. L'edificio nasce dall'accostamento di cinque parallelepipedi: il primo è il corpo maggiore disposto parallelamente al lago a cui se ne affiancano due che lo collegano lateralmente all'edificio di Caranchini e due minori nella corte. La presenza dei due corpi interni determina un impianto a pettine la cui principale difficoltà è costituita dalle aree buie che ricreano all'incontro tra i corpi di fabbrica, la soluzione di Terragni è quella consueta da manuale per l'epoca, e consiste nel porre le scale nelle zone d'angolo, e nell'introdurre dei cavedi o pozzi di luce per aerare i servizi e altri locali. Gli angoli del palazzo verso il lago sono svuotati tranne quelli dell'ultimo piano, in modo da ristabilire la sagoma dell'edificio.

Dentro queste cavità sono incastrati due cilindri di vetro di sezione ovoidale, bloccati in alto dall'ultimo piano ed in basso dal primo e dal balcone del secondo. La logica compositiva del Novocomum così come le tecniche dì sovrapposizione ed incastro sono relativamente semplici ma accentuate con le differenze di materia e di colore. Inizialmente infatti l'edificio prevedeva il colore: le facciate erano trattate ad intonaco liscissimo di colore giallo, mentre il sotto dei balconi e gli sfondati dei terrazzi angolari, colorati in arancio, enfatizzavano il gioco degli svuotamenti, a cui si sovrapponeva l'azzurro intenso delle ringhiere in ferro, e il giallo dei serramenti.

Come

già detto, l'edificio non piacque molto alla opinione pubblica, probabilmente

non ancora pronta a qualcosa di così innovativo, del resto il Novocomun,

esposto alle due mostre di architettura razionale del 1928 e 1931 rappresenta

la prima opera di razionalismo italiano, insieme a palazzo Gualino di Pagano.

Terragni fu anche accusato di aver copiato due edifici sovietici, anche se più

tardi furono giudicate solo come mere somiglianze, il dubbio rimane, anche

considerando le influenze ricevute da Terragni dal costruttivismo russo.

Come

già detto, l'edificio non piacque molto alla opinione pubblica, probabilmente

non ancora pronta a qualcosa di così innovativo, del resto il Novocomun,

esposto alle due mostre di architettura razionale del 1928 e 1931 rappresenta

la prima opera di razionalismo italiano, insieme a palazzo Gualino di Pagano.

Terragni fu anche accusato di aver copiato due edifici sovietici, anche se più

tardi furono giudicate solo come mere somiglianze, il dubbio rimane, anche

considerando le influenze ricevute da Terragni dal costruttivismo russo.

Del novocomun, Pagano aveva esaltato nel 1930 lo spirito lineare che si imponeva in questa casa "antiromantica", dove "tutto è terso, lucido, perfetto; tutto è lavabile, dai pavimenti alle pareti". Un'altra particolarità di questo edificio che colpì molto il direttore di "Costruzioni-Casabella" fu l'elemento cromatico, che non traspariva ai critici che avevano visto il costruito solo in foto, e forse per questo puntavano al Novocomun come l'imitazione di qualche fabbricato in stile costruttivisti; "l'elemento colore-ritorna qui a prendere il suo esatto posto e valore. Ne nasce una nuova estetica, e ne nasce un nuovo modo di vivere, un nuovo modo di immaginare l'abitazione, la casa".

Da segnalare il fatto che la pianta degli appartamenti presentano scelte non molto felici, che non presuppongono alcuna ricerca tipologica.

Gli architetti appassionati di Le Corbusier,chiamarono l'edificio "transatlantico", per la forma che ricorda vagamente una barca, ricercata da Terragni per creare un rapporto con la città e con il lago. A mio parere, Terragni sfocia un po' nell'organicismo, cioè nel creare una relazione, un'integrazione tra costruito e ambiente circostante, come ad esempio la curva dell'angolo che crea un rapporto con la struttura urbana, ma non aveva nessun privilegio per l'interno. Questo tipo di integrazione è tipico appunto dell'architetto svizzero sopraccitato o del finlandese Alvar Aalto.

CASA GIULIANI FRIGERIO (1939-1940)

La casa Giuliani Frigerio fu l'ultimo edificio realizzato da Terragni e paradossalmente segna una tappa importantissima dell'evoluzione progettuale -artistica dell'architetto comasco.

L'edificio è costituito da un piano seminterrato e quattro fuori terra. Per ogni piano ci sono due appartamenti che formano un quadrato, più un terzo appartamento che occupa la superficie di un mezzo quadrato, creando però uno sfalsamento di mezzo piano fra i due alloggi verso nord e il terzo verso sud:l'accesso a questo ultimo è permesso dal pianerottolo intermedio per mezzo di un ballatoio. Nella parte centrale della facciata ovest, tale ballatoio appare come una fascia piena sormontata da una finestra a nastro. L'appartamento dell'ultimo piano è però una vera e propria villa, circondata da terrazzi a diversi livelli.

Il sistema distributivo degli alloggi e dei percorsi venne più volte cambiato anche a causa di conflitti con la committenza, che si lamentava con Terragni anche per gli elevati costi, pur non negandogli tutte le soluzioni estetiche da lui volute.

Il

nostro architetto in questo edificio conferma alcuni elementi tipici della sua

poetica architettonica, come le finestrature a nastro evidenti in tutti i

prospetti, mentre invece la struttura "a telaio" dei pilastrini, presente nei

progetti iniziali, verrà spostata all'interno, nascosta appunto dalle

finestrature a nastro, ed è stata conformata

Il

nostro architetto in questo edificio conferma alcuni elementi tipici della sua

poetica architettonica, come le finestrature a nastro evidenti in tutti i

prospetti, mentre invece la struttura "a telaio" dei pilastrini, presente nei

progetti iniziali, verrà spostata all'interno, nascosta appunto dalle

finestrature a nastro, ed è stata conformata  secondo

un ritmo alternato di passo allungato e passo breve in modo da combinare

esigenze strutturali e spaziali.

secondo

un ritmo alternato di passo allungato e passo breve in modo da combinare

esigenze strutturali e spaziali.

Al piano della villa invece l'arretramento del corpo di fabbrica lasciò in evidenza il telaio strutturale, sottolineato anche dallo sviluppo in altezza e coronato dal forte elemento orizzontale.

Questo edificio costituisce

non solo un esempio del grande livello artistico raggiunto da Terragni, ma

anche della sua forte personalità; infatti durante il periodo dei lavori

Terragni era via da Como per l'addestramento militare prima di partire per

Labò nell'analizzare la ricerca compositiva di Terragni per questo edificio, individuava una di "simmetria armonica", con una tensione continua che lo spingeva a "combinare, anche per giustapposizioni e sovrapposizioni, volumi autonomi che realizzino una espressione architettonica, anche se non ricorrono al repertorio abituale dell'architettura riconosciuta".

Zevi vide nel progetto una matrice neoplastica e costruttivista, segno del fatto che Terragni "ricercava nuove vie", con un percorso personale-artistico sviluppato durante tutti i suoi progetti, realizzati e non.

ASILO INFANTILE SANT'ELIA A COMO

(1934-1936)

ASILO INFANTILE SANT'ELIA A COMO

(1934-1936)

Il progetto del nuovo asilo per il rione Sant'Elia venne affidato inizialmente ad Attilio Terragni, in collaborazione con il fratello Giuseppe. Anche se in realtà Attilio se ne occupò solo nelle fasi iniziali, nel 1934.

L'edificio è un impianto a C

ruotato rispetto al lotto, e collocato a ridosso delle costruzioni esistenti,

in modo da lasciare circa due terzi dell'area a disposizione di un giardino, a

cui si affacciano il refettorio, il ricreatorio e le aule. La disposizione

dell'edificio è un esempio di come l'architetto comasco tenesse alla  funzionalità dei costruiti non solo

all'interno ma anche nel rapporto con l'esterno, infatti le aule vengono così

disposte a sud-ovest, tenendo conto del corso del sole, modulando i volumi per

avere il sole in cortile nel pomeriggio; mentre all'interno si nota come gli

ambienti vengono distribuiti, in base alla funzione che hanno. Il progetto

sembra studiato tenendo conto soprattutto del programma edilizio, degli aspetti

distributivi e delle prescrizioni del regolamento ministeriale sugli edifici

scolastici. Anche qui come in altre opere c'è un forte uso di vetro e

vetrocemento, ma per non sforare dai costi preventivati vennero scelti

pavimenti più economici, non tutto il vetrocemento fu inserito e venne ridotta

l'altezza dell'edificio, sviluppato su un unico piano.

funzionalità dei costruiti non solo

all'interno ma anche nel rapporto con l'esterno, infatti le aule vengono così

disposte a sud-ovest, tenendo conto del corso del sole, modulando i volumi per

avere il sole in cortile nel pomeriggio; mentre all'interno si nota come gli

ambienti vengono distribuiti, in base alla funzione che hanno. Il progetto

sembra studiato tenendo conto soprattutto del programma edilizio, degli aspetti

distributivi e delle prescrizioni del regolamento ministeriale sugli edifici

scolastici. Anche qui come in altre opere c'è un forte uso di vetro e

vetrocemento, ma per non sforare dai costi preventivati vennero scelti

pavimenti più economici, non tutto il vetrocemento fu inserito e venne ridotta

l'altezza dell'edificio, sviluppato su un unico piano.

Esaminando l'evoluzione

progettuale dell'edificio, si nota come Terragni produca cambiamenti e

alternative sempre sulla base di uno schema fissato all'inizio e mai  abbandonato,

come si arrivi di progetto in progetto ad una semplificazione, cioè alla

definizione di un sistema via via più rigido di regole: la maglia dei pilastri,

la soluzione dei prospetti con la combinazione di tre tipi diversi di

aperture(grandi vetrate, finestre a nastro e sottili aperture verticali); e

allo stesso tempo creando soluzioni, da notare per come si accostano al

linguaggio dell'architettura moderna internazionale: le pareti vetrate,

l'indipendenza delle strutture rispetto ai tamponamenti, le finestre a nastro.

Come in altri edifici, Terragni scelse anche l'arredo, facendo tra le altre

cose una versione per bambini della sedia "lariana" disegnata appositamente per

abbandonato,

come si arrivi di progetto in progetto ad una semplificazione, cioè alla

definizione di un sistema via via più rigido di regole: la maglia dei pilastri,

la soluzione dei prospetti con la combinazione di tre tipi diversi di

aperture(grandi vetrate, finestre a nastro e sottili aperture verticali); e

allo stesso tempo creando soluzioni, da notare per come si accostano al

linguaggio dell'architettura moderna internazionale: le pareti vetrate,

l'indipendenza delle strutture rispetto ai tamponamenti, le finestre a nastro.

Come in altri edifici, Terragni scelse anche l'arredo, facendo tra le altre

cose una versione per bambini della sedia "lariana" disegnata appositamente per

Sulle pagine di "Casabella" comparve un articolo in cui si diceva che l'asilo comasco doveva essere l'esempio per tutti gli edifici scolastici fascisti:"una scuola bella, sana, chiare e luminosa, pulitissima creèrà nel bambino un senso naturale dell'igiene, una spontanea predilezione per l'ordine e la pulizia, una decisiva impronta di civiltà",del resto, Terragni aveva dato molta importanza alle norme di igiene promulgate dallo stato per edifici di quella tipologia, informandosi anche con libri specializzati, trovati nella sua biblioteca.

La critica propose un

confronto con

Zevi, nella analisi

dell'edificio comasco, accostò l'architetto italiano allo svizzero Le Corbusier

e al tedesco Gropius:"parte dal quadrato purista della pianta" (di matrice

lecorbuseriana) sperimentando quindi la "volumetria articolata di Gropius".

Secondo il critico inoltre, per la ricercatezza dell'organizzazione dei volumi

l'asilo è da accostare al progetto iniziale per

Bibliografia

Giuseppe Terragni:opera completa. A cura di Giorgio Ciucci, casa editrice Electa, Milano 1996.

R. Aloi, Ville nel mondo,Ed. Hoepli

Bruno Zevi , Giuseppe Terragni , Ed. Zanichelli

I siti internet dove ho trovato informazioni e/o Immagini sono:

www.centrostuditerragni.it

www.comune.como.it

www.fondazionebrunozevi.it

Biografia

Terragni nasce a Meda in provincia di Como il 18 aprile

Si laurea al politecnico di Milano in Architettura

Non ancora laureato partecipa con Pietro Lingeri per il Monumento ai Caduti di Como da erigersi nella piazza del duomo

1926-1927 Escono sulla rivista "Rassegna italiana" i quattro articoli del

Gruppo7, considerati il manifesto del razionalismo italiano. Oltre

a Terragni li firmano Libera, Figini, Pollini, Frette, Larco e Rava

1927 Apre lo studio a Como con il fratello Attilio. La loro prima opera è la

ristrutturazione dell'albergo Metropole-Suisse a Como. Partecipa alla III

Mostra Internazionale delle Arti Decorative di Monza, dove espone il

progetto per una Fonderia di tubi e per una Officina del gas

1927-1929 Realizza l'edificio ad appartamenti Novocomun a Como che

provocherà il primo scandalo nella sua città e la prima grande

difesa da parte dei maggiori esponenti dell'architettura

contemporanea

1928 Aderisce al MIAR (Movimento Italiano Architettura Razionalista) e alla

prima Esposizione di architettura Razionale, con progetti costruttivisti

Partecipa alla prima e seconda Mostra di architettura razionale a

Roma nel 1928 e

Realizza su un disegno di Sant'Elia il monumento ai caduti di

Como, negli stessi anni viene nominato fiduciario del Sindacato Fascista Architetti

1932 Viene incaricato di realizzare l'allestimento della sala "O" dedicata

al 1922 alla Mostra del Decennale della Rivoluzione Fascista a Roma

Realizza

internazionale

1933 Partecipa al IV congresso CIAM in navigazione tra Marsiglia ed Atene,

dove presenta i primi studi per il piano regolatore di Como. Fonda

insieme ai compagni astrattisti la rivista "Quadrante"

Realizza con Paolo Lingeri le cinque case di Milano

Partecipa ad una serie di concorsi romani: primo e secondo grado

del Palazzo del Littorio 1934-1937, e il primo e secondo grado

per il Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi all' E42 1937-1938,

che però si risolvono in un niente di fatto

1936-1937 Sono gli anni in cui è all'apice della sua attività, con la

realizzazione delle sue opere più convincenti: la villa Bianca a

Seveso,

Sant'Elia a Como

In questo periodo è molto attivo:progetta il Danteum con Lingeri,

sistemazione del quartiere Cortesella, piano regolatore di Como,

realizzato: la casa Giuliani Frigerio

Viene richiamato alle armi, e viene spedito prima in Jugoslavia e

successivamente in Russia

Torna in Italia provato nella mente e nel fisico, muore a Como il 19

luglio dello stesso anno

|

Privacy |

Articolo informazione

Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |

Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |

Copyright InfTub.com 2026