|

|

| |

Relazione Elettronica

I.P.S.I.A. Iglesias G.Ferraris

Relazione numero 1

Gli amplificatori operazionali

|

|

|

Classe 3^ |

|

A.S. 2005/2006 |

Efisio |

Sezione A - O.E.I. |

Circuiti di misura utilizzati:

Configurazione Invertente

![]()

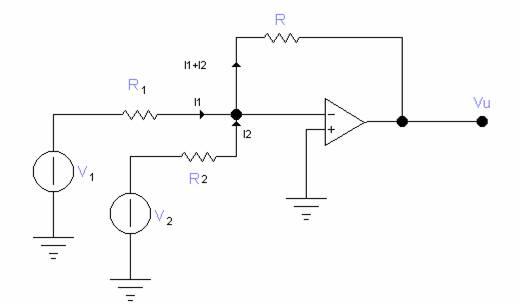

Sommatore

Questo dispositivo fornisce una tensione di uscita proporzionale alla somma pesata di più segnali che possono essere applicati al morsetto invertente (sommatore invertente) o non invertente ( sommatore non invertente).

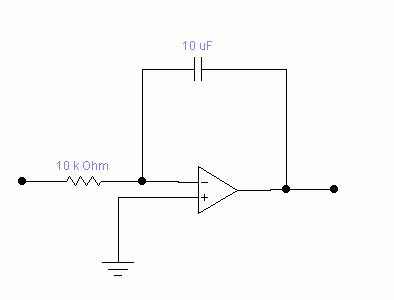

Integratore/Derivatore

Introducendo un condensatore nel circuito di retroazione si ottiene un amplificatore in grado di eseguire operazioni di integrazione o derivazione. La frequenza minima del segnale è limitata entro determinati valori d 444c22e ai parametri dei componenti usati (integratore limitato), ed in particolare dal tempo di carica della rete RC, τ = RC. Superati questi limiti il circuito entra in saturazione distorcendo il segnale.

CONFIGURAZIONE NON INVERTENTE

Ciò che rende un amplificatore operazionale non invertente, è il fatto che la tensione in ingresso Vi è applicata sul morsetto contraddistinto dal segno +. Nell'amplificatore di tensione non invertente (figura C) la fase del segnale uscente corrisponde a quella del segnale entrante. Il guadagno dell'amplificatore è il rapporto tra la tensione di uscita e la tensione di ingresso, che è sempre maggiore o uguale a 1 ed è determinato dal valore delle resistenze che costituiscono un partitore di tensione, secondo la formula:

![]()

Se al posto di R2 si usa una resistenza con valore nullo e si elimina R1 si ottiene un amplificatore con guadagno 1 (buffer o inseguitore): questa configurazione viene utilizzata come adattatore di impedenza.

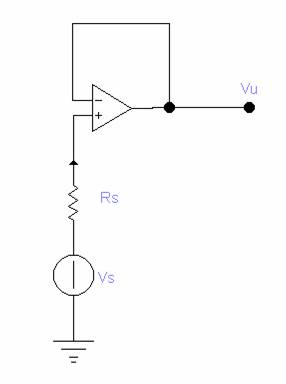

INSEGUITORE

L'inseguitore è un dispositivo con amplificazione unitaria, V = Vs, che deve avere elevata resistenza d'ingresso e bassa resistenza d'uscita (Rin = ∞ e Rout ) pertanto viene impiegato come disaccoppiatore di impedenza tra circuiti.

SRUMENTI UTILIZZATI

|

DENOMINAZIONE |

QUANTITA |

CASA COSTTRUTRICE |

CARATTERISTICHE |

N°INVENTARIO |

|

Triple power supply |

|

HAMEG |

DIGITALE |

|

Componenti utilizzati

|

DENOMINAZIONE |

QUANTITA |

SIGLA |

|

integrati |

|

|

|

resistenze |

|

|

|

condensatori |

|

|

Cenni teorici

L'amplificatore

operazionale come circuito integrato è uno dei circuiti lineari maggiormente

usati. Grazie alla produzione in larghissima scala, il suo prezzo è sceso a

livelli talmente bassi da renderne conveniente l'uso in quasi tutte le

possibili aree applicative.

L'amplificatore operazionale è un amplificatore in continua: ciò significa che

esiste una continuità elettrica fra ingresso e uscita; il nome di

"operazionale" è dovuto all'uso per cui era nato tale amplificatore,

e cioè il funzionamento all'interno di elaboratori analogici per l'esecuzione

di operazioni matematiche.

Nella sua forma più semplice (figura 1), un amplificatore operazionale è

composto essenzialmente da uno stadio d'ingresso, da un secondo stadio

amplificatore differenziale e da uno stadio di uscita in classe AB, del tipo

"emitter follower".

figura 1 - schema di base di un amplificatore operazionale

Un amplificatore

operazionale ideale dovrebbe avere, in particolare, amplificazione e resistenza

d'ingresso elevatissime (praticamente infinite) e resistenza di uscita

bassissima (uguale a zero); gli amplificatori operazionali reali si avvicinano

in parte a tali caratteristiche, per cui hanno una resistenza d'ingresso molto

grande, una resistenza di uscita molto piccola ed una amplificazione, ovvero un

guadagno in tensione, moto alto ma pur sempre limitato.La corrente che un

amplificatore operazionale può fornire in uscita in genere non supera i 25 mA.

Senza approfondirne ulteriormente il funzionamento, passiamo adesso a

considerare l'aspetto esterno di un amplificatore operazionale, vale a dire la

forma in cui esso si presenta pronto all'uso. Uno degli amplificatori

operazionali più conosciuti, come già detto, è il 741, disponibile abitualmente

in contenitore metallico tondo oppure in contenitore plastico DIL; la sua sigla

cambia a seconda dei costruttori, diventando LM741, oppure µA741, o altro

ancora.

figura 2 - l'amplificatore LM741 nelle versioni in contenitore metallico tondo ed in contenitore plastico Dual In Line

Per

l'identificazione dei vari piedini si fa riferimento agli schemi della figura

2, dove i piedini sono raffigurati visti da sopra; nel caso del tipo tondo, il

numero 8 corrisponde alla tacca presente sull'involucro metallico.

Per tener fede all'indirizzo soprattutto pratico di questo corso, non ci

dilungheremo sulle equazioni caratteristiche e sulle problematiche progettuali

degli amplificatori operazionali, ma li tratteremo come un'unità funzionale,

dotata di ingressi e uscite, con determinate caratteristiche.

figura 3 - circuito test

In

figura 3 vediamo il nostro amplificatore operazionale, per esempio un LM741,

inserito in un circuito che consente di sperimentarne il funzionamento.

Osserviamo che l'operazionale ha due ingressi, contrassegnati con un

"-" (piedino 2) e con un "+" (piedino 3); ci sono poi

un'uscita, indicata con OUT (piedino 6), e due terminali per l'alimentazione

dell'integrato (piedini 7 e 4). Perchè gli ingressi sono due? Perchè l'amplificatore

operazionale è prima di tutto un amplificatore "differenziale"; ciò

vuol dire che il segnale presente in uscita non dipende solo da uno o

dall'altro degli ingressi, ma da tutti e due, ed esattamente dalla differenza

che esiste fra il segnale applicato su un ingresso ed il segnale applicato

sull'altro. E' proprio qui che si evidenzia la principale caratteristica di un

simile circuito: è sufficiente che fra i due ingressi vi sia una differenza di

tensione anche di pochi µV, perchè l'uscita cambi completamente il suo stato,

passando per esempio da zero al massimo valore della tensione di alimentazione.

Supponiamo di alimentare il circuito con 10 V, e che le due resistenze R1 ed R2

abbiano lo stesso valore: la tensione di alimentazione sarà allora presente per

metà ai capi di R1 e per metà ai capi di R2; in altre parole, al centro, e

quindi sul piedino 3 dell'integrato, ci saranno esattamente 5 V. Il piedino 2 è

collegato invece ad RV1, che è una resistenza variabile: possiamo quindi far

variare a piacere la tensione che risulta applicata sul piedino 2

dell'amplificatore operazionale.

Figura 4

Figura 5

Spostiamo

il cursore di RV1 in modo da portarlo verso il positivo (figura 4), applicando

così al piedino 2 una tensione senz'altro superiore a 5V, e quindi leggiamo,

con un tester, la tensione presente in uscita: troveremo un valore molto vicino

allo zero.

Spostiamo adesso il cursore di RV1 in modo da portarlo in basso (figura 5),

verso la tensione zero, applicando così al piedino 2 una tensione senz'altro

inferiore a 5V, e quindi leggiamo la tensione in uscita: troveremo un valore

molto vicino alla tensione di alimentazione (che è 10 V).

Quello che abbiamo appena constatato ci permette di formulare la regola

basilare del funzionamento del nostro amplificatore operazionale: quando la

tensione sul piedino "-" è maggiore della tensione sul piedino

"+" l'uscita è a livello basso (cioè prossimo a zero); quando la

tensione sul piedino "-" è minore della tensione sul piedino

"+" l'uscita è a livello alto (cioè prossimo alla tensione di

alimentazione).

Ma, come già si è detto, non occorre che la tensione sul piedino 2 vari di

alcuni volt: sono sufficienti pochi milionesimi di volt per provocare la

"commutazione" dell'uscita. Se vi divertite ad osservare la tensione

indicata dal tester mentre ruotate RV1, vedrete che ad un certo istante, di

colpo, la tensione in uscita passa da zero al massimo, o viceversa; potete

tornare indietro, spostare il cursore di RV1 quanto volete, ma non riuscirete

mai a trovare una posizione tale che permetta di avere in uscita un valore

intermedio, vicino alla metà della tensione di alimentazione.

Poichè, come si è visto, quando l'ingresso "-" è a tensione più alta,

l'uscita è a livello basso, si dice che tale ingresso è "invertente".

Se invece avessimo collegato a tensione fissa il piedino 2, variando la

tensione del piedino 3, avremmo riscontrato le stesse variazioni della tensione

di uscita, ma con verso corrispondente alla tensione applicata sull'ingresso

"+"; per tale motivo, l'ingresso "+" viene chiamato

"ingresso non invertente".

Usato come amplificatore, l'operazionale presenta la caratteristica di

amplificare qualsiasi segnale applicato in ingresso: sia un normale segnale

variabile, caratterizzato da determinate frequenze, sia una tensione con

fluttuazioni lentissime o, addirittura, di valore costante. Parlando in termini

di frequenza, si dice quindi che l'amplificatore operazionale lavora con

frequenze da zero (corrente continua) fino ad un valore massimo, determinato

dalle caratteristiche specifiche dell'amplificatore stesso. A questo proposito,

è opportuno accennare brevemente ad un parametro caratteristico degli

amplificatori operazionali: si tratta del prodotto guadagno x larghezza di

banda, che per ogni amplificatore operazionale ha un preciso valore, fisso ed

immutabile. Tale parametro ci dice, in pratica, che se noi utilizziamo

l'amplificatore in modo da ottenere una maggior amplificazione, perdiamo

proporzionalmente in larghezza di banda, e cioè possiamo amplificare segnali in

un campo di frequenze più limitato. Il µA741, per esempio, ha una larghezza di

banda di 1Mhz quando il guadagno è uguale a 1; se viene usato in modo da

amplificare 100 volte, la larghezza di banda si riduce di 100 volte, e passa

quindi a 10Khz. Il guadagno più alto è utilizzabile quando l'amplificatore

lavora con frequenze bassissime o con tensioni continue: in tali casi il

guadagno può essere uguale o superiore a 100.000.

Ma come si determina l'amplificazione di un operazionale? L'amplificatore

operazionale, come amplificatore in continua, può essere utilizzato in diverse

configurazioni, di cui adesso vedremo le più comuni.

figura 6 - amplificatore invertente

Amplificatore

invertente: lo schema è quello di figura 6. La tensione Vi

viene applicata all'ingresso invertente attraverso la resistenza R1; Vu è la

tensione amplificata che si ritrova in uscita. La resistenza R2 riporta

all'entrata parte del segnale in uscita, realizzando in tal modo quella che

viene detta "controreazione"; senza R2, l'operazionale non potrebbe

funzionare come amplificatore lineare, poichè la sua uscita commuterebbe con

estrema rapidità fra un valore minimo (prossimo a zero) ed un valore massimo

(prossimo alla tensione di alimentazione). L'amplificazione del circuito di

figura 6 dipende dalle due resistenze R1 ed R2, secondo la formula

Av = R2 / R1 (ciò significa che se R2 è

di valore più basso, si ha più controreazione e quindi il guadagno è minore).

Vediamo un esempio pratico:

R1 = 100 Kohm (cioè 100.000 ohm)

R2 = 1 Mohm (cioè 1.000.000 di ohm)

Vi= 1mV

L'amplificazione Vu/Vi sarà: Av=1.000.000:100.000=10

Poichè l'amplificazione è 10, con 1 mV in entrata avremo in uscita 10 mV

Osserviamo che il segnale in uscita è invertito, ovvero è di segno opposto a

quello in entrata; se Vi aumenta, Vu diminuisce, e viceversa.

figura 7 - amplificatore non invertente

Amplificatore non invertente: nello schema di figura 7 vediamo

che il segnale d'ingresso viene applicato all'ingresso contrassegnato col

"+", ovvero a quello non invertente. In questo caso, infatti, il

segnale in uscita ha lo stesso segno di quello in entrata.

In questo caso, l'amplificazione è data dalla formula:

Av = (R1 + R2) / R1

Anche per l'amplificatore non invertente, come si vede dallo schema, la resistenza

R2 determina una certa quantità di reazione negativa (o controreazione), che

diminuisce il guadagno dell'amplificatore ma gli consente di lavorare

linearmente.

figura 8 - buffer a guadagno unitario

Buffer a guadagno unitario: il circuito di figura 8 mostra l'utilizzo dell'operazionale come "buffer". Col termine "buffer" si intende un circuito che svolge una funzione di separazione o di adattamento; nel caso specifico, il circuito presenta la più alta impedenza d'ingresso ottenibile con gli amplificatori operazionali. Per ottenere tale risultato, si applica il massimo

valore possibile di controreazione, collegando direttamente l'uscita con l'ingresso invertente. Per tale motivo, il guadagno di questo circuito è uguale a 1, il che vuol dire che il circuito non amplifica (essendo il segnale di uscita uguale a quello di entrata); in altre parole, non si ottiene un guadagno di tensione, ma un guadagno di impedenza.

Dimensionamento Componenti

Eseguito dal professore

Scopo dell'esercitazione

|

Privacy |

Articolo informazione

Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |

Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |

Copyright InfTub.com 2026