|

|

| |

DISEGNO E PROGETTAZIONE

ESTIMO

Danno è una lesione arrecata a cose, a persone o a diritti da eventi fortuiti (sinistri) o da azioni colpose o dolose dell'uomo. Effetto economico del danno a una cosa è la diminuzione del suo valore (danno patrimoniale o danno emergente) o della sua capacità di reddito (danno finanziario o lucro cessante). La lesione di un diritto ha come effetto un danno finanziario.

Il responsabile di un danno è tenuto al suo risarcimento. Questo può consistere nella reintegrazione materiale del bene danneggiato (riduzione in pristino o nel pagamento di un indennizzo in moneta, da stimare con riguardo tanto al danno patrimoniale quanto al danno finanziario. Per i danni causati da sinistri, il risarcimento si ha solo nel caso che il bene sia assicurato, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge e dalle condizioni particolari del contratto.

Per tutti i contratti di assicurazione vale, salvo patto contrario, la regola

secondo la quale l'indennizzo sta al danno come il valore assicurato sta al

valore reale del bene al momento del sinistro (regola proporzionale). Nello

stesso rapporto vengono risarcite le spese sostenute dall'assicurato per

adempiere all'obbligo di salvataggio e indennizzati i danni causati

dall'impiego dei mezzi occo 222d36c rrenti. L'applicazione della regola proporzionale

comporta che il perito incaricato stimi il valore del bene assicurato al

momento del sinistro (se questo non è già stato contrattualmente definito in

una polizza stimata) e l'ammontare

del danno indennizzabile. I criteri da adottare per tali stime sono diversi a

seconda dei casi.

Una causa frequente di danno è l'incendio, che può colpire ogni bene combustibile o contenente materiali combustibili. Il danno patrimoniale da incendio ad un fabbricato si stima nelle generalità dei casi come differenza fra il valor di costo di ricostruzione del fabbricato al momento del sinistro e il valor di costo di ricostruzione delle parti rimaste illese, al netto del valore dei materiali recuperabili. Se la stima serve alla determinazione dell'indennizzo dovuto da un assicuratore, per disposizione del medesimo il danno può essere stimato direttamente come costo di ricostruzione o di riparazione delle parti danneggiate, con o senza deprezzamento per vetustà a seconda delle condizioni di polizza, e sempre al netto del valore dei materiali recuperabili. I contratti d'assicurazione possono considerare o meno risarcibili i danni finanziari (perdite di reddito), che sono invece sempre da risarcire da parte di chi abbia, dolosamente o colposamente, provocato l'incendio. Il danno da incendio a beni mobili, di qualunque tipo e destinazione, corrisponde al valore di mercato di ciò che è andato perduto, con riguardo alla sua quantità, qualità e stato di conservazione, caratteristiche tutte che vanno accertate sulla base di ogni elemento probante: relitti, documentazioni, testimonianze. Il danno da incendio ad un bosco consiste nella perdita parziale o totale del soprassuolo. In caso di distruzione totale, il danno è pari all'intero valore del soprassuolo, al quale va aggiunta, se è impossibile ripiantare immediatamente gli alberi, l'accumulazione iniziale dei mancati redditi del suolo. In caso di distruzione parziale, il danno è pari alla differenza fra il valore bosco prima dell'incendio e il valore bosco dopo l'incendio. In ogni caso il danno comprende ancora le spese per lo sgombero dei resti bruciati, al netto del valore del legname recuperabile.

ITALIANO

COMMENTO DELLA POESIA "

È forse la poesia più famosa del D'Annunzio, tratta da Alcyone, il poema del Sole e dell'Estate in cui il D'Annunzio trasfigura e rappresenta liricamente momenti e sensazioni, dell'estate del 1902 trascorsa in Versilia. Esso fa parte della sua opera lirica più vasta e più celebre, Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, insieme a Maia, Elettra e Merope . Ritornando alla poesia, il tema è la pioggia estiva, mentre il poeta e la donna amata varcano le soglie della pineta e vi si inoltrano. La prima impressione che si ricava leggendola è quella di una straordinaria abilità letteraria del poeta, capace di percepire con l'acutezza dei sensi, e di riprodurre con l'armonia delle parole, i suoni diversi che la pioggia suscita cadendo sulla fitta vegetazione.

"Il poeta descrive la pioggia estiva nella pineta, cogliendola nei vari momenti e nella diversa orchestrazione dei suoni: quando inizialmente è rada, quando poi s'infittisce, quando infine diventa scrosciante. Il poeta e la donna amata si abbandonano con gioiosa voluttà alla freschezza della pioggia, imbevendosi dello spirito stesso del bosco, fino a sentirsi come trasformati in piante e frutti, in elementi della natura vegetale".

Il motivo vero in questa poesia non è quello della descrizione della pioggia, ma il panismo del poeta, la percezione di sentirsi intimamente fuso con la natura e di ritornare alle sorgenti primordiali della vita.

D'Annunzio è il poeta più rappresentativo del Decadentismo, ma più in particolare della poetica dell'estetismo.

GABRIELE D'ANNUNZIO

Gabriele D'Annunzio Nacque a Pescara nel 1863. Dopo aver preso la licenza liceale a Prato si stabilì a Roma e si iscrisse alla facoltà di lettere, ma non terminò gli studi. Si dedicò invece all'attività giornalistica frequentando gli ambienti letterari della capitale. Introdotto nella cultura europea seppe cogliere gli aspetti più interessanti dei movimenti letterari dell'epoca, il Simbolismo e il Decadentismo. Appartengono al periodo che va dal 1889 al 1893 il romanzo il "Piacere" e una raccolta di poesie "Poema paradisiaco". Verso la fine del secolo le sue opere furono influenzate dalla teoria del superuomo. Le più importanti furono "Le vergini delle rocce" e "Il trionfo della morte". Allo scoppio della grande guerra egli partecipò al conflitto compiendo numerose azioni di valore, come l'occupazione di Fiume, di cui si proclamò reggente mettendo in pericolo la pace trattata dal governo italiano. Dopo essere stato allontanato dal governo italiano il poeta si ritirò nella villa di Gardone, in cui compose le ultime opere di un certo rilievo, per lo più autobiografiche. Morì a Gardone nel 1938.

L'ESTETISMO

Negli anni Ottanta, cominciano a diffondersi anche in Italia quelle tendenze estetizzanti che caratterizzano la più raffinata cultura decadente europea .Un nutrito gruppo di scrittori e intellettuali parte in battaglia contro l'utilitarismo e i ristretti orizzonti mentali della società borghese, esaltando in primo luogo l'arte come esperienza assoluta, come conquista della bellezza, come idealità superiore, che si manifesta anche in forme esteriori, nel lusso, nell'eleganza, nello splendore degli ornamenti: non ci sono in questo estetismo quello spirito anarchico e radicalmente critico. Esso mira invece a rivendicare una superiorità dell'arte su qualsiasi altra esperienza e a conquistare lo stesso mondo borghese, soggiogandolo con una accorta azione di mercato e con nuovi mezzi spettacolari di propaganda e di comunicazione. L' estetismo propone modelli « eccezionali », offre immagini eleganti, bizzarre, morbose, ha il gusto dell'inutile e del prezioso, si presenta (come il punto d'arrivo di una cultura estenuata e raffinata, tanto sofisticata da risultare abnorme e distruttiva. L'estetismo nutre un fortissimo disprezzo per la volgarità e la folla, e, nello stesso tempo, un'ossessiva predilezione per la mondanità, per la vita frivola e capricciosa, per gli oggetti minuti e preziosi. La vita stessa deve essere vissuta come un'opera d'arte.

Rispetto agli orientamenti prevalenti dell'estetismo europeo, che spesso critica radicalmente il mondo borghese e la società costituita, l' estetismo italiano sembra essere piuttosto un mezzo per impadronirsi del mercato culturale borghese, per incrementare una cultura dell'inutile e della spettacolarità esteriore, per attribuire agli artisti un ruolo di guide culturali, di sacerdoti e asceti della bellezza, che affermano nello stesso tempo la loro separazione dal mondo sociale, il proprio diritto a una irresponsabilità assoluta, a una illimitata libertà di sperimentazione. I caratteri dell' estetismo italiano si riassumono nell'opera e nella vita del suo grande propulsore e mediatore, Gabriele D'Annunzio, che ne guidò baldanzosamente le varie fasi, soprattutto nel ventennio 1880- 1900.

IL SUPERUOMO

Il concetto di "superuomo" traduce quel supremo ideale di perfezione e di potenza verso cui l'uomo aspira ribellandosi alle proprie condizioni di limitatezza. I letterati o i filosofi che si sentono "superuomini" non negano la loro "umanità" ma hanno fiducia nella forza dell'intelletto e nella genialità che li rende tanto diversi dagli uomini comuni. Tale perfezione finisce per rivelarsi un'utopia in quanto viene ricercata nella stessa umanità che è per sua natura imperfetta e finita. La concezione del "superuomo" assume in D'Annunzio l'aspetto originale dell'eroe dalla forza bruta e primordiale. La figura del superuomo è anche quella dell'uomo politico che detiene un potere assoluto e incondizionato e che con il suo carisma riesce a trascinare la folla. Il superomismo di D'Annunzio consiste nel gusto dello spettacolo e negli effetti da provocare nel pubblico. Allo stesso tempo, però il poeta disprezza le masse, gli uomini comuni.

Da una parte vi è in D'Annunzio l'ossessione Decadente per il negativo, per una sensualità malsana, dall'altra una voglia di felice godimento di vitalità piena e di autoaffermazione; alle aspirazioni più sublimi si affiancano quindi i richiami della volgarità e del cattivo gusto. L'esteta è per D'Annunzio un "eroe" capace di tracciare la strada di un futuro luminoso per la sua "stirpe" e per l'intera umanità. Il concetto dell'esteta finisce con il fondersi con quello di superuomo.

L'ATTEGGIAMENTO DI D'ANNUNZIO VERSO IL FASCISMO

L'ideologia dannunziana è tutta orientata verso un orizzonte nazionalistico e imperialistico, che converge con atteggiamenti molto diffusi nella piccola borghesia del tempo, si appoggia ad un culto ferino della violenza e della distruzione e trova il suo terreno ideale nella grande guerra mondiale.

Egli si serve della dimensione dello spettacolo, per farsi protagonista nei nuovi metodi spettacolari della politica e della guerra (in cui si collocano anche le sue coraggiose azioni belliche, volte a creare sorpresa ed effetti di propaganda, più che a produrre veri risultati militari). D' Annunzio immerge la sua cultura classicistico-decadente e la sua aspirazione al mito, nella moderna azione di massa, definendo i primi esempi di quella estetizzazione della guerra e della politica che sarà essenziale per il fascismo.

Il punto di partenza della politica dannunziana è sempre la parola, che crea un'oratoria infiammata, vibrante, aggressiva, aliena da ogni argomentazione razionale, tesa ad esaltare il gusto del rischio e del pericolo mediante modi scattanti e militareschi, immagini eroiche e motti esemplari che devono diventare parole di battaglia (e il linguaggio politico fascista seguirà spesso questi modelli dannunziani). D'altra parte la stessa impresa di Fiume, basata sul rifiuto della legalità, sull'uso di bande armate, su un esasperato nazionalismo, su un'attenta manipolazione dell'informazione, può essere considerata una specie di prova generale delle azioni fasciste che subito seguirono. Anche se D'Annunzio rifiutò poi di impegnarsi direttamente nella politica e nutrì dubbi e riserve sul fascismo, egli fu comunque uno dei cardini della cultura del regime, e gli va attribuita tutta la responsabilità di aver fatto convergere nel fascismo e nell'azione di massa una cultura decadente, irrazionalistica, individualistica. Ma il Dannunzianesimo non fornì al fascismo solo gli schemi esteriori, ma gli lasciò anche eredità più nefaste e brucianti, che vennero a far parte della mentalità fascista, come la mancanza di senso storico, il fastidio o il disprezzo per il lavoro umile, oscuro ma compiuto per il bene della patria, l'improvvisazione, la faciloneria, la sottovalutazione e il disprezzo degli avversari: tutti elementi che portarono l'Italia alla guerra e alla disfatta.

STORIA

L'ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO

Come tutte le nazioni uscite dalla guerra, anche l'Italia soffrì di gravi difficoltà economiche. La disoccupazione, la riconversione della produzione da militare a civile, il ritorno dei reduci furono problemi giganteschi per il nostro paese. Le classi a reddito fisso furono particolarmente colpite dalla crisi economica, anche perché furono danneggiate più delle altre dall'inflazione, intervenuta a causa delle enormi spese militari sostenute. Ciò portò anche un aumento del costo della vita. Molte aziende industriali che durante la guerra si erano sviluppate per far fronte alle richieste dell'esercito, dovettero ridimensionarsi: molti operai furono licenziati, vennero lasciate senza lavoro le donne che in fabbrica avevano sostituito gli uomini chiamati alle armi, i salari furono ridotti. Anche l'agricoltura trascurata per anni da contadini e braccianti che avevano costituito il grosso dell'esercito, ora doveva subire la concorrenza dei prodotti americani che avevano costi più bassi. Le difficoltà economiche non mancarono neppure per la piccola borghesia, in quanto l'inflazione assottigliò anche ciò che essa aveva risparmiato. A questa crisi economica la reazione delle masse lavoratrici assunse i toni di una dura lotta politica, con la proclamazione di scioperi nazionali e l'occupazione delle principali fabbriche. Queste agitazioni operaie ebbero in conclusione risultati economici positivi in quanto i lavoratori ottennero miglioramenti nel salario e nelle condizioni di lavoro (la giornata lavorativa passò da 10 - 11 ore a 8 ore); ma anche effetti politici negativi poiché spaventarono non solo i grandi proprietari di industrie o di terre ma, ancor di più, il ceto medio ossia i piccoli borghesi. Il timore di una possibile rivoluzione li avrebbe presto spinti ad appoggiare il fascismo fondato da Benito Mussolini.

Il fascismo si definisce come una dittatura e un regime totalitario. Con il primo termine si sottolinea la concentrazione dei poteri dello stato nelle mani di un uomo solo;con il secondo si pone l'accento sul controllo, da pare dello stato fascista di tutti gli aspetti della vita della nazione e dei singoli cittadini.

Il movimento fascista si mostrò con un doppio volto

quello

rassicurante e "borghese" volto

a tranquillizzare gli amanti dell'ordine; e quello violento delle "squadroni". Ma, le organizzazioni del

movimento operaio e del movimento contadino, rimanevano tuttavia molto forti e tutto

altro che disposte a subire passivamente l'attacco dei fascisti. Sostenuto

anche con contributi in denaro da agrari e industriali, il movimento si diffuse

e allargò il numero dei suoi aderenti. Gli avversari politici del fascismo che

più si mettevano in vista venivano aggrediti a colpi di arma da fuoco, oppure

bastonati con i manganelli o ancora costretti con la forza a umiliarsi bevendo

interi bicchieri di olio di ricino. Gli organi dello stato che avrebbero dovuto

mantenere l'ordine, non intervennero per reprimere le illegalità. Anzi, in

alcuni casi, le forze di polizia si affiancarono alle squadre fasciste. Il 28 ottobre del 1922 i reparti armati

dei fascisti, le "camice nere

realizzarono la marcia su Roma che si concluse con il rifiuto di Vittorio

Emanuele III di firmare lo stato d'assedio, e con l'incarico affidato a

Mussolini di guidare un nuovo Governo. Mussolini si mosse con molta abilità,

emanando provvedimenti volti a guadagnare i favori dei conservatori e degli

incerti. Nelle elezioni del 1924

Mussolini presentò una lista di canditati (il cosiddetto "listone") con la quale ottenne la maggioranza assoluta. Realizzò una

serie riforme che trasformarono l'Italia in uno Stato regime dittatoriale. Nel

corso del 1925 vennero sciolti tutti i

partiti tranne quello fascista; il

potere di fare le leggi venne sottratto al Parlamento e affidato al governo, cioè allo stesso

Mussolini e ai ministri da lui scelti; fu proibito

lo sciopero mentre a lavoratori e datori di lavoro venne imposto di

iscriversi ai sindacati fascisti; fu limitata la libertà di stampa e di

associazione; vennero creati il Ministero della cultura popolare, il Tribunale

speciale per la difesa dello Stato, la polizia politica. Quest'ultima

(l'OVRA=Opera di Vigilanza e Repressione dell'Antifascismo) aveva il compito di

identificare denunciare gli oppositori del governo fascista. Tutti gli

esponenti più importanti dell'opposizione furono costretti all'esilio,

condannati al carcere o inviati al confino ove erano obbligati a risiedere,

sorvegliati dalla polizia, col divieto di occuparsi di politica. L'11 febbraio

1929 Mussolini e il Cardinale Gasparri

firmarono l'accordo o Concordato fra Stato e Chiesa, poiché Mussolini

comprese che in un paese profondamente cattolico come l'Italia , chiudere in

ufficiale e solenne il vecchio conflitto fra lo Stato e

Tra gli interventi del fascismo vi furono anche quelli a favore dell'agricoltura. Fra questi i più importanti furono le bonifiche delle terre paludose del Veneto. Ma nonostante ciò l'agricoltura italiana rimase arretrata e trascurata. In oltre il fascismo si deriva l'esportazione dei nostri prodotti agricoli. Di questo ne soffri soprattutto le condizioni dell'Italia meridionale. Infatti, nel meridione il 17% lavorava nelle industrie, il 60% erano agricoltori.

La povertà dei contadini meridionali fu causata dalla emigrazione di persone che si trasferivano verso le città del nord o verso Roma. Il governo per arrestare questo fenomeno e per far mantenere all'Italia il suo carattere di paese agricolo, emanò alcune leggi che obbligavano lavoratori agricoli a non cambiare residenza.

EDUCAZIONE FISICA

TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO

BLS

MORTE CARDIACA IMPROVVISA

un evento naturale dovuto a cause cardiache, preceduto da un'improvvisa perdita di coscienza, che si verifica entro un'ora dall'inizio della sintomatologia acuta, in un soggetto con o senza cardiopatia nota preesistente, in cui l'epoca e la modalità di morte sono imprevedibili.

Talora preceduto da segni premonitori, l'evento si verifica nella maggioranza dei casi come prima manifestazione della malattia coronarica. In caso d'infarto miocardico acuto (IMA), l'incidenza delle aritmie responsabili dell'Arresto Cardiaco (AC) è massima durante le prime ore dall'insorgenza dei sintomi. Si stima che circa il 50% degli infarti miocardici sia complicato da arresto cardiaco irreversibile.

L'AC è un fenomeno drammaticamente rilevante; si calcola che l'evento si verifica, in ambiente extraospedaliero, in circa 1 persona su 1000 per anno (circa 55.000 eventi/anno soltanto in Italia); attualmente la percentuale di sopravvivenza dopo AC è solo il 2‑3%.

Il numero di decessi è rilevante e di gran lunga superiore alle morti per carcinoma polmonare, AIDS o incidenti stradali. Il 70‑80% di tali eventi avviene nelle abitazioni private; circa il 65% degli arresti cardiaci avviene in presenza di testimoni.

FINALITà DEL BLS

Lo scopo del BLS è quello di riconoscere prontamente la compromissione delle funzioni vitali e di sostenere la respirazione e la circolazione attraverso la ventilazione bocca a bocca o bocca‑maschera ed il massaggio cardiaco esterno fino all'arrivo di mezzi efficaci per correggere la causa che ha prodotto l'AC.

In alcuni casi particolari il BLS può risolvere completamente il quadro clinico, come ad esempio nell'arresto respiratorio primitivo.

L'obiettivo principale del BLS è quello di prevenire i danni anossici cerebrali attraverso le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) che consistono nel mantenere la pervietà delle vie aeree, assicurare lo scambio di ossigeno con la ventilazione e sostenere il circolo con il massaggio cardiaco esterno.

La tempestività dell'intervento è fondamentale in quanto bisogna considerare che le probabilità di sopravvivenza nel soggetto colpito da AC diminuiscono del 7‑10% ogni minuto dopo l'insorgenza di FV/TV. Dopo dieci minuti dall'esordio dell'AC, in assenza di RCP, le possibilità di sopravvivenza sono ridotte quasi a zero; è intuibile pertanto l'importanza della presenza di eventuali testimoni.

SICUREZZA DELLA SCENA

Prima di iniziare il soccorso, è necessario valutare la presenza di eventuali pericoli ambientali (fuoco, gas infiammabili o tossici, cavi elettrici ... ) in modo da prestare il soccorso nelle migliori condizioni di sicurezza per la vittima ed il

soccorritore. Con l'esclusione di un reale pericolo ambientale, il soccorso deve sempre essere effettuato sulla scena dell'evento, evitando di spostare la vittima.

FASE A

VALUTAZIONE COSCIENZA

Per valutare lo stato di coscienza di un soggetto che si trova in terra, lo si CHIAMA AD ALTA VOCE SCUOTENDOLO contemporaneamente per le spalle, utilizzando quindi sia la sollecitazione vocale che tattile. Se non risponde, si pone la vittima in posizione supina allineando gli arti parallelamente al corpo , si verifica che sia su UN PIANO RIGIDO, e SI SCOPRE IL TORACE. Verificato lo stato di incoscienza, è necessario chiedere subito aiuto (generico) facendosi portare il DAE.

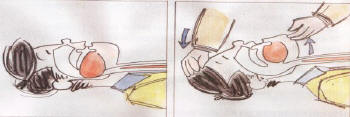

APERTURA DELLE VIE AEREE (azione A)

|

|

Se esiste il sospetto di un trauma cervicale la manovra dell'iperestensione non deve essere effettuata per evitare eventuali ulteriori lesioni, bisogna limitarsi alla sola manovra del sollevamento del mento bimanuale da tergo (sublussazione della mandibola).

ISPEZIONE VISIVA DEL CAVO ORALE e rimozione di eventuali corpi estranei mobili. La presenza di corpi estranei (protesi mobili, residui alimentari, ecc.) può essera la causa di un arresto respiratorio che, se non risolto, conduce inevitabilmente ad un arresto cardiaco.

FASE B

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITà RESPIRATORIA

Mantenendo il capo in iperestensione, ci si dispone con la guancia molto vicino alla cavità orale della vittima e si verifica la presenza o meno dell'attività respiratoria.

Guardo eventuali movimenti del torace

Ascolto la presenza di rumori respiratori

Sento, sulla mia guancia, la fuoriuscita di aria calda dalla bocca della vittima.

Questa manovra, memorizzabile con l'acronimo GAS, va effettuata per dieci secondi.

In questa fase occorre non confondere l'attività respiratoria efficace con il gasping o respiro agonico (che può essere presente nelle prime fasi dell'AC) un respiro inefficace, superficiale, in assenza di scambio ventilatorio.

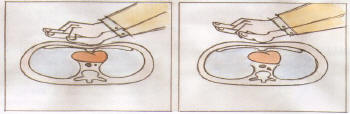

POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA

Nel caso in cui la persona soccorsa respira, ma non è cosciente, deve essere garantita la pervietà delle vie aeree ponendo il paziente in posizione laterale di sicurezza. Questa posizione permette di:

|

|

La presenza di attività respiratoria deve essere regolarmente verificata. Se i soccorsi avanzati tardano ad arrivare bisogna cambiare il lato ogni 30 minuti. Questa manovra è CONTROINDICATA NEL TRAUMATIZZATO.

VENTILAZIONE ARTIFICIALE (Azione B)

In assenza di respiro si effettuano 2 insufflazioni d'aria.

1- Ventilazione bocca a bocca Il soccorritore inspira profondamente e, mantenendo sollevato il mento con due dita, fa aderire le labbra intorno alla bocca dell'infortunato. La mano controlaterale chiude le narici per evitare fuoriuscita di aria e mantiene il capo in iperestenzione. Si insuffla lentamente aria.

In considerazione dell'obbligo del soccorso, il medico dovrebbe munirsi degli adeguati mezzi di protezione, come ad esempio pocket mask e guanti.

FASE C

VALUTAZIONE DEL CIRCOLO

Si cerca la presenza del polso carotideo per 10 secondi, prestando attenzione all'eventuale presenza di altri segni di circolo (movimenti del corpo, atti respiratori o colpi di tosse).

Nel caso il polso sia presente (arresto respiratorio), si prosegue con la sola ventilazione, mantenendo una frequenza di 12 ATTI RESPIRATORI AL MINUTO (una insufflazione ogni 5 secondi).

Avendo già verificato che la vittima non è cosciente e non respira, in caso di POLSO ASSENTE: è necessario avvisare immediatamente il Servizio di Emergenza Sanitaria 118, attivando il SOCCORSO AVANZATO ALS (quarto anello della catena della sopravvivenza).

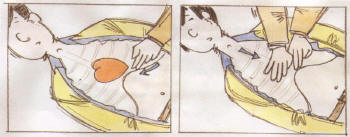

MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO

Il MCE provoca un abbassamento dello sterno che determina la compressione del cuore contro la colonna vertebrale, con conseguente circolazione del sangue; la manovra determina inoltre l'aumento della pressione intratoracica, che induce la mobilizzazione di parte della massa ematica contenuta nel torace.

Nella fase di rilasciamento, che segue ogni compressione, il sangue, per differenza di pressione viene richiamato all'interno del cuore e del torace. Applicando questa tecnica in modo ritmico si crea un circolo artificiale che permette il trasporto di ossigeno, ritardando il danno anossico cerebrale.

Per ottenere un MCE corretto ed efficace bisogna rispettare le seguenti condizioni:

|

|

RICERCA DEL PUNTO DI REPERE: far scorrere le dita della mano lungo il margine inferiore delle coste fino all'apofisi ensiforme. Far scorrere, quindi, l'altra mano dal giugulo fino ad affiancare con il calcagno (eminenza tenar ed ipotenar) il dito indice sul terzo inferiore dello sterno:

Questo è il punto di repere dove effettuare le compressioni toraciche. Sovrapponendo a questa mano la prima si devono incrociare e sollevare le dita per non comprimere le coste.

TECNICA DELLE COMPRESSIONI Trovato il punto di repere e posizionate le mani si deve comprimere il torace abbassando lo sterno di 4‑5 cm; ogni compressione deve essere alternata ad un rilasciamento della stessa durata (rapporto 1:1) con frequenza di compressione di circa 100/min. è importante che il punto di repere venga sempre mantenuto anche durante la fase di rilasciamento.

POSIZIONE DEL SOCCORRITORE

Quando si esegue il MCE il soccorritore si posiziona in ginocchio all'altezza del torace della vittima. Le braccia e le spalle devono essere perfettamente perpendicolari al punto di applicazione delle compressioni.

Mantenendo le braccia tese si esercita il MCE sfruttando il peso del tronco; il movimento di oscillazione deve far fulcro sull'articolazione coxo‑femorale.

La forza applicata

deve essere tale da permettere un abbassamento dello sterno di circa

In corso di RCP il

rapporto tra compressioni e ventilazioni è sempre

MATEMATICA

DOMINIO DI UNA FUNZIONE

Determinare l'insieme di esistenza di una funzione = dominio

definizione di alcune regole generali:

A) le funzioni razionali intere hanno come insieme di definizione tutto il campo reale.

B) le funzioni razionali fratte hanno come insieme di definizione l'intero campo dei numeri reali tranne i punti che annullano il denominatore.

C) le funzioni irrazionali contenenti solo radicali di indice dispari hanno come insieme di definizione l'intero campo dei numeri reali.

LIMITE

Trovare il limite di una funzione significa trovare a quale valore tende la funzione quanto la variabile indipendente X si avvicina sempre più ad un punto X0 detto punto di accumulazione.

CONCETTO DI DERIVATA

La derivata di una funzione f(x) nel punto X0 rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente alla curva di equazione y = f(x) nel suo punto di ascissa XO.

FUNZIONI PIU COMUNI

y = costante y' = 0

y = X y' = 1

y = X ² y' = per X con

y = sem X y' = cos X

y = cos X y' = - sen X

y = tg X y' = 1/ cos² X

y = cotg X y' = -1/ sen² X

y = e y' = e

regole di derivazione :

Prodotto tra costante e derivate:

y = K per f(x)

Somma di due funzioni:

y = f(x) + g(x) y' = f '(x) + g'(x)

Prodotto di due funzioni :

y = f(x) per g(x) y' = f ' (x) per g(x) + f(x) per g' (x)

Rapporto di due funzioni:

y = f(x)/g(x) y' = f '(x) per g(x) - f(x) per g' (x)/ [g(x)]²

CONCETTO DI INTEGRALE

L'integrale non è altro che l'area di una figura con contorno unistilineo.

Primitiva integrale indefinito:

si dice che la funzione f(x) è una primitiva della funzione f(x) nell'intervallo chiuso [a;b] se f(x) è derivabile in ogni punto di questo intervallo ed ivi risulta che f(x) = f(x)

Esempio

y = sen X y' cos X

la funzione sen X è una primitiva della funzione cos X perché la derivata di sen X è proprio cos X. Se f(x) è una primitiva di f(x), cioè se f '(x) = f(x), accade che [f(x) + c] (c = costante arbitraria), è una primitiva di f(x)

Esempio

D[f(x) + c] = Df(x) + Dc = f ' (x) + o = f(x)

La totalità della primitiva di una data funzione f(x) si chiama integrale indefinito (o la più generale primitiva) della funzione f(x) e si indica col simbolo S => f(x) = S f(x) dx S f(x) dx = f(x) + c. In altre parole, per qualsiasi primitiva f(x) di f(x) risulta che: la derivata f(x) coincide con f(x) D[f(x)] = f(x). L'operazione di integrazione indefinita appare così come l'operazione inversa della derivazione. Quanto affermato implica che ad ogni regola di derivazione corrisponde una regola di integrazione indefinita.

BIBLIOGRAFIA

-Testo tratto dai libri di testo, ricerche in internet con l'ausilio del motore di ricerca Google.

-Immagini del BLS trovate tramite il motore di ricerca Google.

|

Privacy |

Articolo informazione

Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |

Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |

Copyright InfTub.com 2026