|

|

| |

Unità di misura

pico- 10-1 deci-

nano- 10 deca-

micro- 102 etto-

milli- 103 kilo-

centi- 106 mega-

Grandezze fondamentali

Lunghezza(l) metro

Massa(m) kilogrammo

Tempo(t) secondo

Temperatura(T) kelvin

Grandezze derivate

Area (A) m2

Volume (V) m3

Densità (D) kg/m3

Forza (F) newton N

1bar = 105 Pascal

1 atmosfera = 1 Torricelli = 760mm di mercurio = 10,13 m di acqua = 1,013 bar

Energia: capacità di un corpo di compiere un lavoro e di trasferire calore

Energia cinetica: energia dovuta al movimento di un corpo

Energia potenziale: energia posseduta dagli oggetti per la loro posizione o composizione chimica

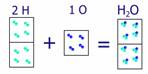

Legge di Lavoisier

In una reazione chimica, la massa dei reagenti è esattamente uguale alla massa dei prodotti (conservazione della massa)

Legge di Proust

In un composto, gli elementi che lo costituiscono sono presenti secondo rapporti in peso costanti e definiti (proporzioni definite)

Legge di Dalton

Quando un elemento si combina con la stessa massa di un altro elemento per formare composti diversi, le masse del primo elemento stanno tra loro in rapporti semplici, esprimibili con numeri interi piccoli (proporzioni multiple)

Teoria cinetico-molecolare della materia

Il moto degli atomi e delle molecole è direttamente proporzionale alla temperatura

La temperatura di un corpo è direttamente proporzionale all'energia cinetica media delle sue molecole

Il calore di un corpo estraneo più caldo aumenta l'energia interna di un sistema

Massa atomica relativa: peso di un atomo relativo ad un atomo di carbonio 12 (H1) si misura quindi in u =1/12 12C

Massa molecolare relativa: somma delle masse atomiche relative dei vari elementi della molecola

Mole: quantità di sostanza in grammi che contiene 6,022 · 1023 particelle (numero di Avogadro), 1g di H o 12g di 12C

O:H=16:1 quindi in 16g di O c'è lo stesso numero di molecole di 1g di H e di 12g di 12C

n = m/M

dove n = numero di moli, m = massa in g, M = massa molare in g/mol

I gas

Pressione: forza esercitata sulla superficie/ area della superficie

Legge di Boyle (legge isoterma - a T costante)

La pressione di una determinata quantità di gas a temperatura costante è inversamente proporzionale al volume: p1 · V1= p2 · V2 = . quindi p · V = k costante

Legge di Gay-Lussac (legge isocora - a V costante)

La pressione di una quantità di gas a volume costante è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta: p1/T1 = p2/T2 = . quindi p/T = k costante e dunque pt = p0 · (1 + T/273)

Legge di Charles (legge isobara - a p costante)

Il volume di una quantità di gas a pressione costante è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta: V1/T1 = V2/T2 = . quindi V/T = k costante e dunque Vt = V0 · (1 + T/273)

Quindi un gas a -273° non ha ne volume ne pressione.

Principio di Avogadro

Volumi uguali di gas diversi alla medesima temperatura e pressione contengono lo stesso numero di molecole:

Cl2 + H2 = 2 HCl (scoperta delle molecole biatomiche)

Equazione generale dei gas perfetti o ideali

Dalle leggi precedenti si deduce che : (p · V) : ( T · n) = k e quindi possiamo dire che:

p · V = n · R · T

dove R è la costante universale dei gas che vale 8, 31 J/(K · mol)

Volume molare di un gas a TPS: 22,4 l

Elettricità

I corpi possono acquistare o cedere cariche positive o negative.

Raggi catodici: flussi di elettroni, caricati quindi negativamente, attratti dall'anodo positivo. Cambiando il materiale dell'anodo da dove provengono i raggi non cambiano.

Raggi anodici: flussi di protoni, caricati quindi positivamente, attratti dal catodo negativo.

Principi di Goldstein

Goldstein con gli esperimenti con tubi simili a quelli di Crookes osservo che:

![]() Il

numero dei neutroni e dei protoni era diverso per ogni gas

Il

numero dei neutroni e dei protoni era diverso per ogni gas

![]() Rilevò

la massa della particella positiva più piccola con l'esperimento sull'idrogeno

Rilevò

la massa della particella positiva più piccola con l'esperimento sull'idrogeno

![]() Le

masse delle altre particelle erano sue multiple

Le

masse delle altre particelle erano sue multiple

Esperimento di Rutherford

Rutherford si servì di una sorgente di particelle a per bombardare un foglio d'oro e accertò che la maggior parte di particelle a attraversava il foglio d'oro e non veniva deviata. Quindi concluse che:

![]() L'atomo

aveva un nucleo centrale positivo in cui era concentrata la massa

L'atomo

aveva un nucleo centrale positivo in cui era concentrata la massa

![]() Gli

elettroni occupavano lo spazio vuoto intorno al nucleo

Gli

elettroni occupavano lo spazio vuoto intorno al nucleo

![]() Gli

elettroni girano intorno al nucleo come i pianeti intorno il sistema solare ed

equilibrano la carica positiva del nucleo

Gli

elettroni girano intorno al nucleo come i pianeti intorno il sistema solare ed

equilibrano la carica positiva del nucleo

|

Privacy |

Articolo informazione

Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |

Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |

Copyright InfTub.com 2025