|

|

| |

ALTRI DOCUMENTI

|

||||||||||

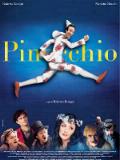

Noi dovremmo solo ribadire che Pinocchio è un film che poteva essere bellissimo, se Benigni e il suo fedele sceneggiatore Vincenzo Cerami avessero centrato una chiave, uno spunto dal quale partire per una rilettura originale del testo di Collodi; e invece è solo bello(e vi par poco?), grazie alla magnificenza delle scenografie (di Danilo Donati) e della fotografia(di Dante Spinotti ), alle azzeccate performance di alcuni comprimari (soprattutto i Fichi d'In 626e46g dia e Kim Rossi Stuart) e alla regia discreta ma insinuante dello stesso Benigni, che per una volta è assai più bravo come regista (e direttore di attori) che come mattatore. Il che significa che se Pinocchio è infinitamente meno geniale e importante di La vita è bella, è però assai più compatto di tutti i film precedenti di Benigni, dal Mostro in su. Se nel film c'è un problema; è la fedeltà fin troppo riverente al libro di Collodi: sarà un caso, ma il film si impenna quando Benigni e Cerami trovano il coraggio di tradirlo, come nella strepitosa sequenza iniziale in cui il tronco dal quale Pinocchio nascerà getta lo scompiglio nel paesello, esattamente come farà poco dopo il burattino. In realtà c'è almeno una scena in cui Benigni commuove, e tocca finalmente quel pathos che sembra inseguire disperatamente in ogni sequenza. È la morte di Lucignolo. Quando Pinocchio/Benigni vede il povero asinello riverso sul fienile, condannato alla fine, e piange accarezzandolo mentre quello trova l'estrema forza di mormorare il suo nome, il film raggiunge la medesima grazia - in senso cristiano, sì - del romanzo. Il fatto che il burattino di Benigni ci tocchi il cuore quando piange la morte del "cattivo" indica una strada possibile, che il film avrebbe potuto percorrere in modo persino provocatorio, e invece imbocca solo a tratti. Anche perché da un lato Benigni è affascinato dai lati cupi del romanzo, dall'altro si sente in obbligo di esasperare i toni patetici ogni volta che entra in scena la Fata Turchina, ovviamente interpretata da Nicoletta Braschi. È come se il film fosse in bilico fra un'aggressività vitale e debordante, e un desiderio di poesia lievemente esangue. Così, resta un film bellissimo da vedere, meno interessante da analizzare: quindi frustrante per i critici ma, chissà - glielo auguriamo di tutto cuore -, forse entusiasmante per gli spettatori. Lunedì leggeremo gli incassi senza spirito polemico. Speriamo che Pinocchio esca presto dal ciarpame giornalistico per entrare nel cuore della gente.

Naso di legno, cuore di stagno,

burattino..." con questo motivetto in testa e le immagini del cartone

animato della mia infanzia, mi sono avventurato alla proiezione del

"Pinocchio" benignano. Grande attesa e trepidazione per quello che è

stato definito il film su misura per lui, ma soprattutto per rinverdire i fasti

de "La vita è bella".

Prima di tutto è bene chiarire che Roberto Benigni è lontano anni luce dalla

figura di Pinocchio: non è un ingenuo, né tantomeno uno stupido e se lo

vogliamo definire un "puro di cuore" sarà bene ponderare bene questa

valutazione, dato che, personalmente, ritengo che qualsiasi persona dotata di

ironia e cinismo debba necessariamente possedere una sorta di lato oscuro.

Quindi il nostro Gian Burrasca ha pensato bene di portare sul grande schermo il

capolavoro di Collodi concedendosi piccole licenze poetiche ma restando di

fondo abbastanza aderente al libro.

Iniziamo dalle dolenti note, perché proprio di queste si tratta: il commento

musicale di Piovani è quasi una maledizione, una nenia ossessionante che non ti

abbandona nemmeno per un momento, tanto che alla fine la canzoncina dei titoli

di coda (interpretata da Benigni) ha un non so che di liberatorio. Ma di certo

l'aberrazione più macroscopica è l'ormai imprescindibile presenza di Nicoletta

Braschi: inguardabile, ma soprattutto inascoltabile. "L'amore è

cieco", ed aggiungiamo anche sordo, e purtroppo finché Benigni non

riuscirà a liberarsi di questo retaggio saremo condannati a veder rovinati

metri e metri di pellicola. Questa fata turchina, tutta falsi sorrisi, primi

piani e atone conversazioni, rimarrà indelebilmente scolpita nelle nostre menti

più del commovente Geppetto di Carlo Giuffrè, della fantastica coppia di

truffatori interpretati dai Fichi d'India o dell'esuberante Lucignolo di Kim

Rossi Stewart.

Un lavoro di cesello quello di individuare e "vestire" i cento

comprimari che ruotano intorno a Pinocchio, la vera essenza del film e della

storia, che altrimenti non sarebbe altro che una favoletta. L'umanizzazione dei

tratti animali dei personaggi come anche il loro "look" complessivo

sono eccellenti. La scenografia non ha nulla da invidiare alla favolose

produzioni hollywoodiane e poi lui, Pinocchio. La personalità e l'anima di

Benigni gli danno un pizzico di profondità e di umorismo in più che

contribuiscono sia ad alleggerire la pellicola sia ad evidenziare i momenti più

adulti.

Comicità estemporanea, classicismo del libro ed effetti speciali di prim'ordine

(su tutti il tronco e lo squalo) sono ben amalgamati e scanditi dal lessico

toscano che spesso è stato trascurato nelle precedenti trasposizioni del libro.

Un film che sarà in grado di coinvolgere tutte le fasce d'età grazie ai suoi

numerosi piani di lettura. La favola divertente per i figli, una bella scoperta

per i genitori ed una piacevole reminiscenza per i nonni, ma per favore non

attendiamoci un capolavoro assoluto.

La frase: "Anima grande!"

Curiosità: sono stati realizzati venti costumi identici di Pinocchio da

utilizzare nell'arco di tutto il film.

|

Davanti ad un capolavoro della narrativa per ragazzi del calibro del Pinocchio collodiano Roberto Benigni ha dimostrato di conoscere la ricetta per un'efficace traslazione sul grande schermo di un classico della letteratura: una rilettura filogicamente corretta del testo di riferimento, libertà narrative ridotte al minimo (ma allestite con gusto) ed effetti speciali non invasivi ma funzionali rispetto alla trama. Il primo grande kolossal della casa di distribuzione Melampo è una fedele mise en scène del libro di Carlo Collodi, interpretato da un cast rigorosamente autarchico e ravvivato da qualche presa di posizione sul versante esegetico. D'altra parte Pinocchio fonde da oltre un secolo fascino onirico, magia ed arte del racconto allo stato puro, è un romanzo criticamente stratificato, un classico che - parafrasando Calvino - non finisce mai di dire quel che ha da dire, e dunque aperto pe r statuto a chiarimenti artistici. Benigni in tal senso non si è sottratto alla sfida ed ha realizzato un grande film, convertendo su celluloide le invenzioni fantastiche del Collodi in modalità che mischiano giustamente immaginazione, artigianato e sogno. La computer grafica ha materializzato la briosa invenzione d'apertura: un saltellante tronco di pino animato da uno spirito ribelle che spande confusione in un piccolo borgo italiano di fine Ottocento prima di arenarsi sulla porta del povero Mastro Geppetto, falegname eletto demiurgo dal burattino protagonista, un tronco di pino assente nel libro ma azzeccato viatico per la favolosa storia che seguirà. Il sofisticato apparato di effetti speciali allestito per Pinocchio supporta i punti più complessi ed immaginosi della trama, marcata da una simbologia fantastica quanto ricca: la barocca carrozza della Fata Turchina trainata da centinaia di topolini bianchi, il gigantesco burattinaio Mangiafuoco, il naso che si allunga proporzionalmente alle bugie di Pinocchio, le metamorfosi asinesche, il mostruoso pescecane. Ed ovviamente non manca all'appello neppure la variopinta materializzazione del Paese dei Balocchi, un trionfo di specchi deformanti, spade e giocattoli in legno, nato dall'estro del grande scenografo Danilo Donati, scomparso durante le riprese. In più la premiata coppia di sceneggiatori Benigni-Cerami ha inventato un riuscito Leitmotiv per stringere il duo Pinocchio-Lucignolo: un colorato lecca-lecca al mandarino ("La fine del mondo") che costituisce l'apoteosi della golosità infantile, un lirico inno alla joie de vivre di chi si ostina, come Lucignolo appunto ("Anima grande!"), a perdersi nelle tortuose smagliature della vita, per la lunga e difficile strada attraverso la quale i bambini discoli diventano ragazzi "perbene" nel senso prettamente borghese del termine. C'è poi la strepitosa icona fisica di Benigni a dar corpo ed andatura balzellante ad un folletto-burattino che esordisce in modo insostenibilmente sbarazzino, strada facendo comprende la strana aspirazione dei grandi alla sua maturazione ma persiste, in modo quasi inconsapevole, nel congelare ad libitum il suo processo di crescita interiore, che verrà, ma a costo di perdere un'incorreggibile simpatia - "Peccato, era proprio un bel burattino", chioserà la fatesca Braschi nel finale -. Sotto il versante sottilmente comico Roberto Benigni ha sempre denunciato i propri debiti rurali, dichiarando spesso la sua estrazione contadina e rivendicando al contempo, in modo quasi fisiologico, il sostrato materialistico della propria arte, spesso giocata sull'esile filo del basso comico, ai confini della scatologia più esplicita, scurrilmente autentica senza mai scadere nel banale o nel triviale fine a se stesso. Con la sua ultima creatura il regista toscano ha cambiato ancora marcia: allo stesso modo in cui alcuni passaggi de La vita è bella si rivelavano spiazzanti nella loro capacità di far ridere e piangere insieme, Pinocchio racconta il lato nascosto di Roberto Benigni, il Benigni lirico, il Benigni d'estrazione felliniana, capace di avvicinarsi in punta di piedi ad un classico della narrativa per ragazzi, pieno dello stupore che ogni classico per ragazzi esige dal lettore per statuto letterario, ed in particolar modo il capolavoro di Collodi, traboccante di falle enigmatiche di cui lo scrittore toscano sembra aver voluto cospargere la storia dell'immortale burattino di legno. Lo stesso stupore incantato Pinocchio lo trasmette con una regia ricca di ritmo ed animata da sequenze che fondono fiaba e lirismo, una fotografia che colora la storia di una magia fuori dal tempo, ed infine la colonna sonora di Nicola Piovani, che commenta in modo efficace le immagini con musiche a metà tra manierismi classici e temi estemporaneamente giocosi. Un film d'autore che incanterà (e dividerà) gli adulti, più difficilmente i bambini, ma in ogni caso da non perdere.

|

Pinocchio si voltò a guardarlo; e dopo che l'ebbe guardato un poco, disse dentro di sé con grandissima compiacenza: - Com'ero buffo quand'ero un burattino! e come ora son contento di essere diventato un ragazzino per bene! .", così finiva il libro di Carlo Lorenzini, nome d'arte Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (apparso sul Giornale dei bambini nel 1880 e in volume nel 1883, quando l'autore era quasi sessantenne: l'età giusta per scrivere libri dedicati all'infanzia). Diversamente si conclude il film Pinocchio di Roberto Benigni, che, pur recitando la medesima frase di fronte a un compiaciuto Mastro Geppetto (Carlo Giuffré che sembra la fotocopia di Pappagone, macchietta televisiva di Peppino De Filippo, di certo per via del parrucchino color polenta), ne approfitta per prendere posizione e schierarsi dalla parte del burattino, ormai ridotto a ombra e forse per questo capace di sganciarsi dal corpo reale in cui si è trasformato, per diventare finalmente se stesso, superare la schizofrenia latente e andarsene libero a inseguire le farfalle turchine del desiderio e dell'edonismo infantile. Sentendo Benigni recitare quella frase si

ha davvero l'impressione di assistere alla pronuncia di una bugia, l'unica,

autentica, nuova nel suo genere, perché senza gambe corte o naso lungo . |

|

Al Pinocchio di Benigni non

interessa affatto diventare un ragazzino "per bene", inquadrato nei

ranghi, pronto a studiare e a trovare un impiego (magari come segretario di

qualche prefettura come Collodi), non ha voglia di rinunciare al divertimento

di una vita anarchica e selvaggia: il passaggio dal principio di piacere a

quello di realtà non scatta nella pellicola, per il resto fedele alla trama

del libro. Molti adulti saranno allora grati al film perché ritroveranno sparse qua e là le trasposizioni oniriche maturate da bambini in qualità di "lector in fabula"; altri invece, magari per antipatia recondita nei confronti del libro di Collodi, saranno riconoscenti soltanto alle invenzioni, pronti a gustarsi le novità introdotte rispetto al testo originale. Chi sceglie quest'ultima ipotesi apprezzerà senz'altro i primi minuti del film: il prologo che fa da cornice alla fiaba con l'arrivo di un cocchio trainato da una miriade di topini bianchi, da cui fuoriesce la fatina (interpretata da Nicoletta Braschi un po' ingessata nel ruolo e dalle espressioni stereotipate), che, accompagnata dal suo fedele cocchiere Medoro, è intenta ad accarezzare una farfalla, che avrà il ruolo di aiutante magica nel prosieguo della storia. I due inizieranno a disquisire sul senso dell'esistenza, a partire dalla precarietà rappresentata dalla vita della farfalla, bruco destinato a vivere e ad assaporare lo splendore del battito d'ali per un giorno soltanto, per concordare sull'inesistenza del tempo, come durata cronologica, misurabile nel percorso che dalla nascita conduce alla morte, inaugurando così, in maniera originale, l'ingresso del cocchio e dello spettatore nel tempo e nello spazio della narrazione fiabesca, impregnata di accadimenti che si potranno gustare - da quel momento in poi - solo affidandosi al ritmo del cuore e dell'immaginazione. Il buio del percorso, grazie

alla magia della fata, si trasforma man mano in luce mattutina, capace di

rischiarare la frenesia che invade gli abitanti di un borgo ottocentesco,

messo improvvisamente a soqquadro dal dinamico rotolare frenetico di un pezzo

di legno: un tronco sfiorato dalle ali della farfalla come fossero bacchette

magiche, catapultato da un carro e inquadrato nella sua folle corsa tra le

stradine del villaggio. Benigni è leggero e veloce come un acrobata, affida la sua natura puerile alla carica vitale delle sue energiche esplosioni fisiche che, se da un lato fanno un po' rimpiangere l'assenza di mosse degne di un burattino, dall'altro acquisiscono forza grazie all'esatta combinazione di espressioni e smorfie capaci di comunicare i suoi stati d'animo, altalenanti tra lo stupore e la meraviglia tipica dei bambini, la monelleria compiaciuta, il suo essere ingenuamente citrullo e credulone, la pulsione di mantenere fede alle promesse fatte alla fatina e al contempo il desiderio di assecondare la sua voglia di libertà e il gusto per l'avventura, per non dover rinunciare al piacere e alla golosità. Spiace invece sentirlo recitare con quella vocetta fasulla e un po' melensa (che aveva già utilizzato nel film La voce della luna di Federico Fellini): la stessa che adoperano spesso certi adulti quando si devono rivolgere ai bambini. Se il Lucignolo recitato da Kim Rossi Stuart rende giustizia al personaggio per la sua simpatica allergia nei confronti delle costrizioni rappresentate dagli alti valori del dovere e dell'integrità morale, ai quali sa contrapporre una trascinante gioia nella libertà di gustare un lecca-lecca al mandarino, giubilando nel paese dei balocchi, ormai ridotto a una discoteca o a un gran varietà televisivo all'insegna del consumismo, non altrettanto si può dire per gli episodi che vedono in scena il Gatto e la Volpe, recitati da Max Cavallari e Bruno Arena (I Fichi d'India), che fanno provare nostalgia per la superba interpretazione offerta da Ciccio Ingrassia e Franco Franchi nel film di Comencini. Questi ultimi avevano saputo restituire l'astuzia, lo spirito ladrone, l'abilità nel fregare l'ingenuità di Pinocchio, con estrema efficacia, prendendo al contempo in giro se stessi per la loro fifa nera, quando cadono vittime della magia della fatina. Un'amica, che frequentava la scuola elementare quando la televisione italiana mandò in onda lo sceneggiato televisivo di Luigi Comencini, ha pensato di farmi cosa gradita imprestandomi il suo libro di Collodi (conservato come una reliquia, vissuto e usato al punto tale che il dorso della copertina, tenuto insieme da lunghi pezzi di nastro adesivo ormai trentennali, si è improvvisamente scollato, quando ho cercato di introdurre il volume sul piano di lavoro dello scanner, denunciando così la sua allergia per la tecnologia), illustrato dalle foto di scena tratte da quel film. L'introduzione, scritta dal regista, mi ha offerto non solo la chiave di volta per comprendere la sua operazione condotta nei confronti del libro di Collodi, giustificando quella successiva di Benigni, ma anche l'occasione per invitare gli spettatori, soprattutto i bambini, a costruirsi il "proprio" Pinocchio, sia leggendo il testo, che assistendo alla proiezione del film. Verrebbe inoltre da consigliare ai piccoli o a tutti quelli che non l'avessero mai fatto (ma questo lo dice solo l'insegnante che abita in me .) di leggere prima il testo per non farsi condizionare troppo dalla versione offerta da Benigni, che potrebbe senz'altro influenzare il loro immaginario, privandoli del diritto di inventarsi il burattino o il bambino desiderato, di schierarsi dalla parte dei personaggi amati o di provare insofferenza nei confronti di quelli antipatici. A chi capiterà, come a me, di non sopportare per esempio il "grillo parlante", ritenuto troppo noioso, saccente e petulante nei suoi consigli, allora proverà gusto e soddisfazione maggiori, vedendo Benigni brandire più volte un martello per cercare di appiattirlo e di condurlo al meritato silenzio eterno . "Durante tutto il racconto

di Collodi, il burattino, fatto di legno dal falegname Geppetto, sogna di

diventare un bambino in carne e ossa, ma la fata gli dice che questo potrà

accadere solo quando sarà diventato un burattino "per bene", quando

insomma avrà smesso di fare tante monellerie e si sarà messo in testa che i

bambini debbono ubbidire ai grandi. Benigni sembra aver raccolto le raccomandazioni di Comencini, ma non sarà l'ultimo della serie, perché, si sa, ogni lettore/spettatore ha il suo Pinocchio e ci tiene a conservarlo tale e quale, per mantenere integra l'immagine della propria infanzia. Per questo, a volte, si indispettisce persino e si agita, quando qualcuno cerca di mostrargliene altre facce, nascoste o lasciate in "ombra" . |

E' ancora nell'aria l'eco del "Roberto"

urlato dalla Loren alla cerimonia degli Oscar. E per Benigni era davvero

difficile riproporsi dopo il trionfo de "La vita è bella". Ma, da grande

artista qual é, lo ha fatto nel modo meno scontato, portando sullo schermo uno

dei miti della letteratura di tutti i tempi. Molto più semplice sarebbe stato

per lui creare una storia nuova, una storia alla Benigni, appunto. Invece, il

"piccolo diavolo" toscano ha deciso di realizzare un suo vecchio sogno,

condiviso col grande Maestro Fellini, che già ai tempi de "La voce della luna"

lo aveva soprannominato Pinocchietto, immaginandolo a vestire i panni del

celebre burattino.

Malgrado qualche piccola licenza nella trama, la magia della favola é riproposta

fedelmente. Si percepiscono il rispetto e l'ammirazione che Benigni ha nei

riguardi di quest'opera e, nonostante la naturalezza sgambettante e istrionica

dell'attore, si ha l'impressione, in alcuni momenti, di vederlo entrare nella

storia in punta di piedi, quasi temesse di rompere gli equilibri già perfetti

creati da Collodi. Il film é impeccabile. Nella scelta degli attori, delle

musiche di Nicola Piovani, delle scenografie del compianto Danilo Donati (a cui

il film é dedicato) e persino degli effetti speciali che non risultano mai

eccessivi, ma riescono a diventare una necessaria conseguenza del ritmo

pirotecnico e coinvolgente che la regia di Benigni dà a tutto l'insieme.

I personaggi vengono sì disegnati fedeli al testo originale, ma non stereotipati.

Così, l'espressione un po' vaga e distaccata della fata turchina, affidata

all'interpretazione di Nicoletta Braschi, non contrasta con l'immagine

tradizionale della fata buona, ma ne rivela, semmai, un aspetto inedito. Lo

stesso, per Lucignolo (Kim Rossi Stewart) discolo e cialtrone, ma che lascia

trapelare un animo di sognatore. E ancora, il Grillo parlante saggio, ma anche

un po' goffo e sprovveduto (Beppe Barra) e Geppetto (Carlo Giuffré) padre

amorevole, disposto ad ogni sacrificio per il figlio, ma che alla fine del film

lascia intravedere una lievissima sfumatura di quel realistico egocentrismo

che, spesso, caratterizza le persone anziane.

Si esce dal cinema con le stesse sensazioni che da bambini ci accompagnavano

dopo che qualcuno di famiglia ci aveva raccontato questa storia senza tempo,

con in più quella di persone adulte compenetrate del fatto che Pinocchio e

tutti i personaggi che gli ruotano intorno, somigliano più che mai a qualche

parte di noi. TRAMA: Nell'Italia umbertina, il falegname Geppetto (Giuffré)

ricava da un tronco di legno il burattino Pinocchio (Benigni) il quale,

acquistata vita, non va a scuola, rischia di finire in carcere e finisce sempre

nei guai.

RECENSIONE: Curioso questo Roberto Benigni!

Coraggioso, audace nel rileggere, vivere sulla propria pelle e restituirci con

dignità, amore, poesia, e sincera commozione il dramma dell'Olocausto nel suo

La vita è bella. E poi invece, quando decide di portare sullo schermo il libro

di Collodi, progetto accarezzato ed inseguito da tempo, ed interpretare il

personaggio di Pinocchio, che gli calza a pennello in una sorta

d'identificazione naturale d'impressionante aderenza fisica, che cosa

si "inventa" il nostro toscanaccio d'esportazione? Un adattamento

fedelissimo che avrebbe fatto felice il signor Collodi nel vedere finalmente

realizzate in immagini e scene di magnifica resa visiva e spettacolare il  suo mondo colorato e

fantastico (il lavoro dello scomparso scenografo Danilo Donati non si loderà

mai abbastanza). Farà contenti i grandi ed i piccini che hanno amato e

amano gli indimenticabili personaggi e le divertenti storie ed avventure del

burattino più famoso del mondo. E sicuramente soddisferà chi, tra le

pagine del libro di Collodi, ha sempre trovato l'ideale manuale di vita da

seguire e da tenere sottobraccio per superare le difficoltà quotidiane,

prendendo a modello la filosofia di vita dell'indisciplinato burattino: un

pizzico di monelleria, incoscienza, candore, purezza ed entusiasmo genuino.

Essere riuscito in cotanta impresa non è affare da poco, ma oramai da un

Roberto Benigni ci si attende inevitabilmente qualcosa di più. Forse è il

prezzo che si deve pagare dopo il successo e l'equilibrio e bontà di un film

come La vita è bella e Benigni (strepitoso regista nel non smarrirsi mai in un

set così ricco che controlla con consumata dimestichezza) ne è consapevole.

Di fronte ad un monumento come l'opera di Collodi si mette al suo

servizio e, fidando dell'inventiva dello scrittore fiorentino e dei potenti

sentimenti che un personaggio come Pinocchio agita e provoca, Benigni si lascia

cullare e trasportare dalle onde emotive delle pagine del libro. E così eccolo,

bel ciocco di legno, rotolare a casa di babbo Geppetto (Carlo Giuffrè come

sempre grande e misurato). Poi imbattersi in quei due lestofanti del Gatto e

la Volpe (i Fichi d'India in gran forma). Di seguito l'incontro con il

monello Lucignolo (Kim Rossi Stuart ci regala con la sua prova un simpatico

amico e compagno di marachelle e sventure che difficilmente dimenticheremo) e

naturalmente nel viaggio è compresa la visita all'interno della pancia della

balena, ultima tappa prima della sua "menzognera" conversione da

burattino a bambino. E su tutti regna sovrana la ragnatela intessuta

dalla Fata Turchina (Nicoletta Braschi di angelica bellezza) che apre e chiude

il film suggellando con la sua regale e lucente presenza la storia di

formazione e crescita del burattino di legno. Percorrere questo sentiero

guidati dalla mano di Roberto Benigni (un Pinocchio generosissimo ed

instancabile nel suo sincero e commovente entusiasmo) è l'avventura più bella

che ci potesse regalare. E né la fotografia suggestiva di Dante Spinotti, le

musiche allegre di Nicola Piovani, gli effetti speciali mai esagerati di Rob

Hodgson (La tigre e il dragone) riescono nella

difficile impresa di animare un freddo burattino di legno quanto invece la

magia degli occhi di un Roberto Benigni può riuscirci con un semplice e vitale

sguardo. Ed è la stessa luce che Benigni è riuscito a cogliere e

restituire in una delle scene più commoventi del film: lo sguardo d'infinito

amore e dolcezza che il ciuchino Pinocchio, finito a terra sulla pista

del circo, rivolge alla sua amata Fata seduta tra il pubblico. Per fortuna

sappiamo già che la storia finisce bene e questa volta Roberto Benigni

non ci sconvolgerà con una sua prematura scomparsa che tanto ci aveva fatto

soffrire nel suo La vita è bella. Anche qui il burattino morirà, ma non il suo

spirito, che nel gioco poetico e leggero di un'ombra con il naso lungo

accompagnerà il bambino Pinocchio nel percorso, questo sì veramente tortuoso e

ricco di tentazioni, che è la vita umana

suo mondo colorato e

fantastico (il lavoro dello scomparso scenografo Danilo Donati non si loderà

mai abbastanza). Farà contenti i grandi ed i piccini che hanno amato e

amano gli indimenticabili personaggi e le divertenti storie ed avventure del

burattino più famoso del mondo. E sicuramente soddisferà chi, tra le

pagine del libro di Collodi, ha sempre trovato l'ideale manuale di vita da

seguire e da tenere sottobraccio per superare le difficoltà quotidiane,

prendendo a modello la filosofia di vita dell'indisciplinato burattino: un

pizzico di monelleria, incoscienza, candore, purezza ed entusiasmo genuino.

Essere riuscito in cotanta impresa non è affare da poco, ma oramai da un

Roberto Benigni ci si attende inevitabilmente qualcosa di più. Forse è il

prezzo che si deve pagare dopo il successo e l'equilibrio e bontà di un film

come La vita è bella e Benigni (strepitoso regista nel non smarrirsi mai in un

set così ricco che controlla con consumata dimestichezza) ne è consapevole.

Di fronte ad un monumento come l'opera di Collodi si mette al suo

servizio e, fidando dell'inventiva dello scrittore fiorentino e dei potenti

sentimenti che un personaggio come Pinocchio agita e provoca, Benigni si lascia

cullare e trasportare dalle onde emotive delle pagine del libro. E così eccolo,

bel ciocco di legno, rotolare a casa di babbo Geppetto (Carlo Giuffrè come

sempre grande e misurato). Poi imbattersi in quei due lestofanti del Gatto e

la Volpe (i Fichi d'India in gran forma). Di seguito l'incontro con il

monello Lucignolo (Kim Rossi Stuart ci regala con la sua prova un simpatico

amico e compagno di marachelle e sventure che difficilmente dimenticheremo) e

naturalmente nel viaggio è compresa la visita all'interno della pancia della

balena, ultima tappa prima della sua "menzognera" conversione da

burattino a bambino. E su tutti regna sovrana la ragnatela intessuta

dalla Fata Turchina (Nicoletta Braschi di angelica bellezza) che apre e chiude

il film suggellando con la sua regale e lucente presenza la storia di

formazione e crescita del burattino di legno. Percorrere questo sentiero

guidati dalla mano di Roberto Benigni (un Pinocchio generosissimo ed

instancabile nel suo sincero e commovente entusiasmo) è l'avventura più bella

che ci potesse regalare. E né la fotografia suggestiva di Dante Spinotti, le

musiche allegre di Nicola Piovani, gli effetti speciali mai esagerati di Rob

Hodgson (La tigre e il dragone) riescono nella

difficile impresa di animare un freddo burattino di legno quanto invece la

magia degli occhi di un Roberto Benigni può riuscirci con un semplice e vitale

sguardo. Ed è la stessa luce che Benigni è riuscito a cogliere e

restituire in una delle scene più commoventi del film: lo sguardo d'infinito

amore e dolcezza che il ciuchino Pinocchio, finito a terra sulla pista

del circo, rivolge alla sua amata Fata seduta tra il pubblico. Per fortuna

sappiamo già che la storia finisce bene e questa volta Roberto Benigni

non ci sconvolgerà con una sua prematura scomparsa che tanto ci aveva fatto

soffrire nel suo La vita è bella. Anche qui il burattino morirà, ma non il suo

spirito, che nel gioco poetico e leggero di un'ombra con il naso lungo

accompagnerà il bambino Pinocchio nel percorso, questo sì veramente tortuoso e

ricco di tentazioni, che è la vita umana

|

Privacy |

Articolo informazione

Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |

Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |

Copyright InfTub.com 2026