|

|

| |

"La corrente neorealista

tra letteratura, cinema e storia"

I.T.C "Caio Plinio Secondo" Indirizzo Mercurio Multimediale

INDICE:

Pag. 4: il concetto generale di neorealismo

Pag. 5: Italo Calvino ed "I sentieri dei nidi di ragno"

Pag. 11: Il cinema neorealista

Pag.14: Il secondo dopoguerra Italiano

Pag. 20: La nascita della repubblica

Pag. 23: L'ordinamento inglese

IL NEOREALISMO:

"È la tendenza a rappresentare la realtà in modo realistico, con i suoi problemi e le sue ingiustizie. Questa tendenza nasce da un nuovo impegno che incomincia a manifestarsi già verso il 1930 come opposizione alla cultura fascista dominante e come superamento dei temi tipici del Decadentismo. In quegli anni infatti si sviluppa la concezione secondo la quale gli intellettuali devono assumersi delle responsabilità storiche e farsi portavoce dei bisogni del popolo. Per questo essi adottano un linguaggio semplice e diretto che spesso ricalca la lingua quotidiana. Gli anni di maggiore affermazione del neorealismo sono quelli che vanno dal 1943 al 1950: sono gli anni di resistenza contro il fascismo e il nazismo e gli anni del dopoguerra, durante i quali molti scrittori sono attivamente impegnati nella lotta partigiana prima e nel dibattito politico poi.I temi più frequenti nelle opere neorealistiche sono la lotta dei partigiani, le rivendicazioni degli operai e la rivolta dei contadini."

ITALO CALVINO:

"Nostro padre si sporse sul davanzale. -Quando sarai stanco di star lì cambierai idea!- gli gridò. -Non cambierò mai idea,- fece mio fratello, dal ramo. -Ti farò vedere io, appena scendi!- -E io non scenderò più!- E mantenne la parola." (Il barone rampante)

LA VITA:

Italo Calvino nasce il

Italo Calvino nasce il

L'ESPERIENZA NEOREALISTA:

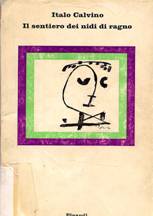

Il romanzo d'esordio di Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (1947), si colloca nell'ambito del Neorealismo. Affrontando l'argomento della lotta partigiana, sulla base di un'esperienza vissuta in prima persona, lo scrittore trasferisce sulla pagina il clima di fervore degli anni postbellici, il bisogno di dare voce ad una vicenda collettiva che viene sentita come decisiva e che alimenta speranze in un cambiamento profondo della vita nazionale e nella costituzione di un'Italia più civile e più giusta. Tuttavia Calvino non vuol offrire un quadro celebrativo ed agiografico della Resistenza, come egli stesso precisa un'illuminante prefazione aggiunta al libro nel 1964: la banda partigiana che egli rappresenta è costituita dagli scarti di tutte le altre formazioni, da una serie di emarginati, di balordi, di "picari". Con questo però, in polemica con i detrattori della Resistenza, egli intende dimostrare che anche chi si era impegnato nella lotta senza chiare motivazioni ideali sentiva "un'elementare spinta di riscatto umano" e s trasformava così in forza storica attiva. Si manifesta in tal modo quell'indipendenza intellettuale che contraddistinguerà poi sempre la posizione di Calvino, il suo rifiuto di sottostare ad una direzione "politica" della cultura, di ridurre la letteratura a celebrazione, a propaganda o a pedagogia, secondo normative imposte dall'esterno. Ciò che allontana Calvino dagli standard neorealistici è ancora il fatto, pur rappresentando figure e ambienti proletari e sottoproletari, il suo libro non rivela alcun intento documentario di tipo naturalistico. Anzi, la vicenda della lotta partigiana è trasferita in un clima fantastico, di fiaba. L'effetto è ottenuto presentando tutti gli eventi attraverso il punto di vista di un bambino. Nel Sentiero appaiono così in germe le due direzioni che Calvino seguirà nel suo percorso letterario degli anni successivi: il realismo e la dimensione fantastica. Nel clima neorealistico, sia pur trascritto in chiave fiabesca, si inseriscono ancora i racconti di Ultimo viene il corvo (1949). La guerra partigiana vi conserva un posto importante, tuttavia rispetto al Sentiero la fiducia nella storia appare incrinata ed affiorano inquietudini nuove: progressivamente si fa strada il timore che il sacrificio della lotta sia stato inutile e la vittoria possa essere vanificata. Si chiude qui il periodo neorealista dello scrittore da questo momento in poi Calvino sceglierà di puntare decisamente solo sulla componente fantastica della sua ispirazione.

"IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO" (1947)

" ...Fu Pavese il primo a parlare in tono fiabesco a mio proposito, e io, che fino ad allora non me ne ero reso conto, da quel momento in poi lo seppi fin troppo, e cercai di confermare la definizione..."

Italo Calvino (prefazione edizione 1964)

Testo:

"Ha fame. Di quest'epoca sono mature le ciliege. Ecco un albero,

distante da ogni casa: che sia sorto lì per incantesimo? Pin si arrampica tra i

rami e comincia a sfondarli con diligenza. Un grosso uccello gli piglia il volo

quasi tra le mani: era lì che dormiva. Pin si sente amico di tutti, in quel

momento, e vorrebbe non averlo disturbato. Quando sente che la fame s'è un po'

chetata si riempie di ciliege le tasche e scende, e riprende la strada sputando

noccioli. Poi pensa che i fascisti possono seguire la scia dei noccioli di

ciliegia e raggiungerlo. Ma nessuno può essere così furbo da pensare quello,

nessuno tranne una persona al mondo: Lupo Rosso! Ecco: se Pin lascerà una scia

di noccioli di ciliegia Lupo Rosso riuscirà a trovarlo, dovunque sia! Basta

lasciar cadere un nocciolo ogni venti passi. Ecco: girato in quel muretto, Pin

mangerà una ciliegia, poi un'altra, da quel vecchio frantoio, un'altra passato

l'albero di nespolo: così via fino ad arrivare al sentiero delle tane di ragno.

Ma ancora non ha raggiunto il  fossato che già le ciliegie sono finite:

Pin allora che Lupo Rosso non lo ritroverà mai più. Pin cammina nel letto del

fossato quasi secco, fra grandi sassi bianchi e il frusciare cartaceo delle

canne. In fondo alle pozze dormono le anguille, lunghe quanto un braccio umano,

che a togliere l'acqua si possono acchiappare con le mani. Alla foce del

torrente nella città vecchia chiusa come un pigna, dormono gli uomini ubriachi

e le donne sazie d'amore. La sorella di Pin dorme sola o in compagnia e s'è già

dimenticata di lui, non pensa né se è vivo né se è morto. Sulla paglia della

sua cella unico veglia il suo padrone Pietromagro, vicino a morire, col sangue

che diventa giallo di piscio nelle vene. Pin è arrivato ai propri posti: ecco

il buedo, ecco la scorciatoia con i nidi. Riconosce le pietre, guarda se la

terra è stata mossa: no, nulla è stato toccato. Scava con le unghie, con ansia un po' voluta: a toccare la fondina ha un

senso di commozione dolce, come da un piccola a un giocattolo sotto il

guanciale. Estrae la pistola e passa il dito sugli incavi per togliere la

terra. Dalla canna, svelto svelto, esce

un ragnetto: era andato a farsi il nido dentro. E' bella la sua pistola : è

l'unica cosa che resti al mondo a Pin. Pin impugna la pistola e immagina essere

Lupo Rosso, cerca di pensare a cosa farebbe Lupo Rosso se avesse quella pistola

in mano. Ma questo gli ricorda che è solo, che non può cercar aiuto da nessuno,

né da quelli dell'osteria così ambigui e incomprensibili, né da sua sorella

traditrice, né da Pietromagro carcerato. [. ]"

fossato che già le ciliegie sono finite:

Pin allora che Lupo Rosso non lo ritroverà mai più. Pin cammina nel letto del

fossato quasi secco, fra grandi sassi bianchi e il frusciare cartaceo delle

canne. In fondo alle pozze dormono le anguille, lunghe quanto un braccio umano,

che a togliere l'acqua si possono acchiappare con le mani. Alla foce del

torrente nella città vecchia chiusa come un pigna, dormono gli uomini ubriachi

e le donne sazie d'amore. La sorella di Pin dorme sola o in compagnia e s'è già

dimenticata di lui, non pensa né se è vivo né se è morto. Sulla paglia della

sua cella unico veglia il suo padrone Pietromagro, vicino a morire, col sangue

che diventa giallo di piscio nelle vene. Pin è arrivato ai propri posti: ecco

il buedo, ecco la scorciatoia con i nidi. Riconosce le pietre, guarda se la

terra è stata mossa: no, nulla è stato toccato. Scava con le unghie, con ansia un po' voluta: a toccare la fondina ha un

senso di commozione dolce, come da un piccola a un giocattolo sotto il

guanciale. Estrae la pistola e passa il dito sugli incavi per togliere la

terra. Dalla canna, svelto svelto, esce

un ragnetto: era andato a farsi il nido dentro. E' bella la sua pistola : è

l'unica cosa che resti al mondo a Pin. Pin impugna la pistola e immagina essere

Lupo Rosso, cerca di pensare a cosa farebbe Lupo Rosso se avesse quella pistola

in mano. Ma questo gli ricorda che è solo, che non può cercar aiuto da nessuno,

né da quelli dell'osteria così ambigui e incomprensibili, né da sua sorella

traditrice, né da Pietromagro carcerato. [. ]"

"Più che come un'opera mia lo leggo come un libro nato anonimamente dal clima generale d'un'epoca, da una tensione morale, da un gusto letterario che era quello in cui la nostra generazione si riconosceva, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'esplosione letteraria di quegli anni in Italia fu, prima che un fatto d'arte, un fatto fisiologico, esistenziale, collettivo. Avevamo vissuto la guerra, e noi più giovani - che avevamo fatto appena in tempo a fare il partigiano - non ce ne sentivamo schiacciati, vinti, «bruciati», ma vincitori, spinti dalla carica propulsiva della battaglia appena conclusa, depositari esclusivi d'una sua eredità. Non era facile ottimismo, però, o gratuita euforia; tutt'altro: quello di cui ci sentivamo depositari era un senso della vita come qualcosa che può ricominciare da zero, un rovello problematico generale, anche una nostra capacità di vivere lo strazio e lo sbaraglio; ma l'accento che vi mettevamo era quello d'una spavalda allegria. Molte cose nacquero da quel clima, e anche il piglio dei miei primi racconti e del primo romanzo." Italo Calvino (Postfazione prima edizione)

Commento:

Calvino scrisse Il sentiero dei nidi di ragno nel 1946, giovane scrittore alle prime armi, fresco di Resistenza, portato inaspettatamente al successo da quella che lui stesso avrebbe definito «l'esplosione letteraria» del secondo dopoguerra: «prima che un fatto d'arte, un fatto fisiologico, esistenziale, collettivo», la pulsione irrefrenabile a dire, a raccontare a illustrare gli anni della lotta silenziosa, della paura, della morte e anche del disinganno. Una pulsione tanto forte da sopraffare anche la volontà artistica dei singoli autori, il loro stile, il timbro, le scelte narrative, tanto che ciò che rimane di quegli anni è soprattutto «la voce anonima dell'epoca, più forte delle nostre inflessioni individuali ancora incerte», perché «la carica esplosiva di libertà che animava il giovane scrittore non era tanto nella sua volontà di documentare e informare, quanto in quelle di esprimere» (dalla Prefazione all'edizione 1964 de Il sentiero dei nidi di ragno). Il prorompente prevalere della vita sull'arte, insomma. Ma sarà davvero così? Nel Sentiero, troviamo il neorealismo, che non fu una scuola ma «un insieme di voci periferiche», il modello dei Malavoglia, seguito, ma nello stesso tempo tenuto a distanza, perché quel nuovo realismo, sgorgato dalle ferite della storia insieme al sangue e alle lacrime, doveva essere «il più possibile distante dal naturalismo». E poi il problema, così peculiarmente italiano, di scegliere una lingua per parlare a tutti ma senza perdere il ricco tesoro espressivo dei dialetti; e ancora l'America, sogno lontano, lontano baluginio di un mondo desiderato e insieme temuto, perché ancora in gran parte ignoto. Qualcosa in più, che rende Il sentiero dei nidi di ragno un romanzo particolare, quasi unico nella tradizione letteraria italiana. È lo sguardo dal basso: la guerra è raccontata attraverso lo sguardo trasognato e dispettoso di un bambino, che vede il mondo con l'asciutta chiarezza di una macchina fotografica, non per una raggiunta consapevolezza di stile, ma perché non possiede ancora gli strumenti etici con cui gli adulti distinguono il bene dal male (scegliendo poi, quasi sempre, la seconda alternativa). Calvino si è volontariamente scelta una posizione minore, secondaria, da cui osservare di scorcio i movimenti tumultuosi e a volte incomprensibili della Storia Grande: lo scrittore dà voce ad un protagonista che rappresenta, come lui stesso dice, «un'immagine di regressione». Ma quello che rimane dalla lettura del Sentiero non è il complesso d'inferiorità del borghese Calvino dinanzi alla durezza di una scelta storica che non ammette incertezze: l'infanzia agra e selvaggia di Pin va oltre il valore puramente metaforico. Nella letteratura italiana la storia non era mai stata filtrata dallo sguardo spietato ed indifeso di un bambino, ed è qui, piuttosto che in una vaga simbologia sociale, che troviamo il valore più profondo del romanzo.

Pin osserva dal suo mondo fiabesco di «bambino vecchio» le esistenze misteriose e ingarbugliate dei grandi: e a volte sono gli amplessi animaleschi della sorella, che Pin spia con «occhi come punte di spillo» dal ripostiglio stretto e scuro che è la sua camera, a volte sono parole oscure e affascinanti alle quali il bambino attribuisce significati favolosi, a volte è l'umanità storta e rabberciata del distaccamento del Dritto. E tutto questo è la Storia, ma Pin non lo sa, non sa ancora cosa sia la storia, quest'oggetto incomprensibile che nei suoi sogni di bambino prende la forma di una pistola, una P38 rubata ad un ufficiale tedesco, uno degli amanti di sua sorella. La pistola diventa allora l'oggetto magico delle favole, è l'anello che rende invisibili, è l'Olifante di Orlando, la bacchetta magica che permette a Pin di entrare nel mondo favoloso dei grandi. Pin è un personaggio di confine, sospeso tra un'infanzia che non gli è mai appartenuta e un mondo adulto ancora lontano ed estraneo, ma che tuttavia lo attrae, perché sente che lì forse potrà avere un'occasione di riscatto, potrà trovare l'Amico, il compagno, l'anima con cui condividere il castello di sogni e segreti su cui poggia la sua piccola vita di picaro senza affetti. In questa sua ricerca sconclusionata, senza guide e senza direzioni preordinate, Pin diventa a volte un inconsapevole moralista: guarda gli adulti con i suoi occhi vuoti di esperienza, e da questa osservazione sa trarre una saggezza tutta sua, che lo rende ancora più solo, ancora più in bilico tra desiderio, rabbia e paura.

IL CINEMA NEOREALISTA:

CARATTERISTICHE:

Il movimento

noto come neorealismo fa la propria comparsa in Italia intorno alla seconda

guerra mondiale: sua principale caratteristica è quella di rappresentare la

quotidianità nel suo farsi, adottando un taglio tra il reale ed il documentario

e servendosi sovente di individui presi dalla strada in luogo di attori

professionisti. La scarsità di mezzi, la indisponibilità di teatri di posa dopo

il 1944 crea l'obbligo di girare nelle strade, di ambientare i lungometraggi

nei luoghi autentici: ciò diviene una sorta di cifra stilistica del

neorealismo, che attinge una inusuale misura di verità da codeste apparenti

limitazioni. Altri tratti salienti sono rinvenibili in uno spostamento

d'accento dal singolo alla collettività, nella palese predilezione per una

narrazione di tipo corale; ultima, ma non per importanza, è la valenza di

lucida analisi dei dolorosi scenari evocati, di aperta critica verso la

crudeltà o l'indifferenza dell'autorità costituita. L'accezione di

"nuovo" realismo si origina dalla necessità di sottolineare il

carattere invero inedito della corrente: ché mere connotazioni realistiche

avevano già talune pellicole nostrane nel periodo del muto -

Il movimento

noto come neorealismo fa la propria comparsa in Italia intorno alla seconda

guerra mondiale: sua principale caratteristica è quella di rappresentare la

quotidianità nel suo farsi, adottando un taglio tra il reale ed il documentario

e servendosi sovente di individui presi dalla strada in luogo di attori

professionisti. La scarsità di mezzi, la indisponibilità di teatri di posa dopo

il 1944 crea l'obbligo di girare nelle strade, di ambientare i lungometraggi

nei luoghi autentici: ciò diviene una sorta di cifra stilistica del

neorealismo, che attinge una inusuale misura di verità da codeste apparenti

limitazioni. Altri tratti salienti sono rinvenibili in uno spostamento

d'accento dal singolo alla collettività, nella palese predilezione per una

narrazione di tipo corale; ultima, ma non per importanza, è la valenza di

lucida analisi dei dolorosi scenari evocati, di aperta critica verso la

crudeltà o l'indifferenza dell'autorità costituita. L'accezione di

"nuovo" realismo si origina dalla necessità di sottolineare il

carattere invero inedito della corrente: ché mere connotazioni realistiche

avevano già talune pellicole nostrane nel periodo del muto -

Se l'elaborazione teorica del movimento trova nelle riviste "Cinema"

(e "Bianco e nero") insperati luoghi d'elezione, i segnali d'un

mutamento imminente si coagulano di contro in titoli quali "Quattro passi

fra le nuvole" (1942) di Alessandro Blasetti e "I bambini ci

guardano" (1943) di Vittorio De Sica. Una ragazza madre, una moglie adultera, un

marito suicida ne sono protagonisti, dissolvendo la plumbea, forzosa cappa di

decoro e di perbenismo propria della cinematografia del ventennio. A rompere

ancor più recisamente gli indugi, ci pensa Luchino Visconti con

"Ossessione" (1943), torrida trasposizione sulle rive del Po de

"Il postino suona sempre due volte" di James M.Cain: irrompe qui,

finalmente, sugli schermi, un'Italia vera, abitata dalla miseria e dalla

disoccupazione, vessata da una polizia occhiuta e persecutoria. Passione,

tradimento, morte scandiscono una storia raccontata senza timori: la censura

s'impenna ancora una volta, ed il film conosce - segnatamente nell'Italia

del nord - problemi di circolazione. Ma la strada per una svolta epocale,

oramai, è stata aperta.

OPERE E AUTORI:

L'atto di

nascita ufficiale del neorealismo può dirsi costituito dall'uscita di

"Roma città aperta", girato in condizioni di fortuna (ad esempio,

servendosi di pellicola muta e sovente scaduta) tra il '44 e il '45 da Roberto

Rossellini. L'esperienza dolorosa della guerra, il trauma dell'occupazione,

l'afflato resistenziale trovano qui efficace rappresentazione, pur se a volte

in chiave populistico-melodrammatica: l'impatto è comunque enorme, e apre la

strada a tutte le grandi opere del triennio successivo. In "Sciuscià"

(1946), Vittorio De Sica indaga i disastri provocati dall'esperienza bellica

nell'animo dei più deboli, i fanciulli del proletariato; in "Paisà"

(1946), ancora Rossellini dà vita - in sei episodi di guerra e di resistenza -

ad una sorta di affresco stilisticamente nervoso e frammentato sull'Italia

sconvolta del '44; Dipoi, mentre Rossellini esce dai confini patri per

raccontare in "Germania anno zero" (1947) la deriva morale di un

paese che si esplicita nel suicidio di un bimbo, De Sica offre con "Ladri

di biciclette" (1948) - attraverso le peripezie d'un uomo qualunque, che

non si rassegna alla disoccupazione forzosa - l'attendibile ritratto d'una

nazione sospesa fra speranze e frustrazioni; laddove Visconti rilegge con

maestria ed aggiorna in chiave marxista "I Malavoglia" del Verga nel

mirabile "La terra trema" (1948) e De Santis persegue con il

celeberrimo "Riso amaro" (1949) una sua personale via al cinema

popolar-realistico, portando alle conseguenze ultime certe intuizioni

gramsciane nel mescolare valenze sociali e gusto del melò, istanze progressiste

ed esplosiva carnalità. Frattanto, la Storia fa il suo corso: le elezioni del

'48 segnano la netta sconfitta delle sinistre, ricacciate all'opposizione dopo

la parentesi post-resistenziale. Il clima culturale, di conserva, prende a

mutare: inizia così il lento, ma inesorabile declino dell'esperienza

neorealistica, che produrrà ancora un'estrema fioritura prima di avvizzire.

L'atto di

nascita ufficiale del neorealismo può dirsi costituito dall'uscita di

"Roma città aperta", girato in condizioni di fortuna (ad esempio,

servendosi di pellicola muta e sovente scaduta) tra il '44 e il '45 da Roberto

Rossellini. L'esperienza dolorosa della guerra, il trauma dell'occupazione,

l'afflato resistenziale trovano qui efficace rappresentazione, pur se a volte

in chiave populistico-melodrammatica: l'impatto è comunque enorme, e apre la

strada a tutte le grandi opere del triennio successivo. In "Sciuscià"

(1946), Vittorio De Sica indaga i disastri provocati dall'esperienza bellica

nell'animo dei più deboli, i fanciulli del proletariato; in "Paisà"

(1946), ancora Rossellini dà vita - in sei episodi di guerra e di resistenza -

ad una sorta di affresco stilisticamente nervoso e frammentato sull'Italia

sconvolta del '44; Dipoi, mentre Rossellini esce dai confini patri per

raccontare in "Germania anno zero" (1947) la deriva morale di un

paese che si esplicita nel suicidio di un bimbo, De Sica offre con "Ladri

di biciclette" (1948) - attraverso le peripezie d'un uomo qualunque, che

non si rassegna alla disoccupazione forzosa - l'attendibile ritratto d'una

nazione sospesa fra speranze e frustrazioni; laddove Visconti rilegge con

maestria ed aggiorna in chiave marxista "I Malavoglia" del Verga nel

mirabile "La terra trema" (1948) e De Santis persegue con il

celeberrimo "Riso amaro" (1949) una sua personale via al cinema

popolar-realistico, portando alle conseguenze ultime certe intuizioni

gramsciane nel mescolare valenze sociali e gusto del melò, istanze progressiste

ed esplosiva carnalità. Frattanto, la Storia fa il suo corso: le elezioni del

'48 segnano la netta sconfitta delle sinistre, ricacciate all'opposizione dopo

la parentesi post-resistenziale. Il clima culturale, di conserva, prende a

mutare: inizia così il lento, ma inesorabile declino dell'esperienza

neorealistica, che produrrà ancora un'estrema fioritura prima di avvizzire.

ULTIMI FUOCHI:

Instauratosi un governo moderato di impronta filostatunitense, la rottura della solidarietà postbellica diviene definitiva: mentre il grande capitale torna ad affermarsi, venti di conservazione spirano vigorosi sul paese. La politica culturale tende verso un ottimismo di facciata, l'esposizione dei dolori e delle miserie d'un popolo vinto inizia ad esser vista con fastidio dal potere. Lo scopre a suo spese Vittorio De Sica che - già al centro di polemiche per le sue opere - viene attaccato per il magnifico "Umberto D." (1952), lucida e rigorosa descrizione della miserrima solitudine d'un pensionato: l'accusa è quella di presentare un quadro troppo impietoso della vita quotidiana, s'invoca a gran voce un raggio di sole da parte di giovani politici democristiani destinati a fare carriera.

Alla fine della

seconda guerra mondiale, l'Italia è un paese profondamente ferito dai

bombardamenti anglo-americani e dalle distruzioni lasciate dai nazisti, stanco,

sfiduciato, senza prospettive  precise, incerto addirittura sulla sua stessa unità. L'economia è prostrata; la società è sostanzialmente la stessa di inizio

secolo: agricola, arretrata e provinciale; la presenza di un fortissimo partito

comunista rende incerta la posizione stessa dell'Italia sullo scacchiere

internazionale. Negli ultimi mesi di guerra e nel periodo immediatamente

successivo alla Liberazione, i Governi che si succedettero furono condotti con

la partecipazione unitaria e con la collaborazione di tutti i partiti antifascisti, e, in particolare,

dei tre grandi partiti di massa: la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista

e il Partito Socialista. Ma gli sviluppi della situazione politica

internazionale ben presto ebbero un effetto dirompente anche sulle condizioni

politiche italiane. La fine del secondo conflitto mondiale sancì anche la fine

dell'egemonia delle potenze europee nel mondo; Stati Uniti e Unione Sovietica,

fino a quel momento alleati contro il nazifascismo, in quanto principali

vincitori della guerra, emersero come i nuovi protagonisti dei futuri scenari

politici internazionali. Già prima della fine del conflitto, nella conferenza

di Yalta, Stalin, Roosvelt e Churchill definirono la politica da seguire dopo

la resa della Germania, dividendosi, nel mondo, le aree di rispettivo controllo

e alleanza, che sarebbero state condizionate dai relativi sistemi politico

economici. L'equilibrio internazionale che ne risultò e che caratterizzò la

storia mondiale per oltre quarant'anni, era basato sulla contrapposizione

bipolare di USA e URSS, ormai superpotenze, e delle rispettive aree di influenza.

Da una parte i sistemi politici occidentali basati su un'economia di mercato,

dall'altra i sistemi politici comunisti a economia pianificata dallo Stato.

L'originaria alleanza contro il nazifascismo ben presto si ruppe e il

deterioramento dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica sfociò in

un'epoca di contrapposizione frontale e di gravissime tensioni, nella ricerca

della superiorità militare con una folle corsa agli armamenti, in un equilibrio

del terrore che rischiò di trascinare il mondo in un ultimo tremendo conflitto.

Fu la guerra fredda. La partecipazione delle truppe alleate anglo-americane al

processo di liberazione dell'Italia dal nazifascismo determinò la collocazione

del Paese nella sfera occidentale di influenza statunitense, sanzionata

successivamente, nel 1949, con l'adesione al Patto Atlantico. Nel corso del

1947, ancor prima delle elezioni politiche del

precise, incerto addirittura sulla sua stessa unità. L'economia è prostrata; la società è sostanzialmente la stessa di inizio

secolo: agricola, arretrata e provinciale; la presenza di un fortissimo partito

comunista rende incerta la posizione stessa dell'Italia sullo scacchiere

internazionale. Negli ultimi mesi di guerra e nel periodo immediatamente

successivo alla Liberazione, i Governi che si succedettero furono condotti con

la partecipazione unitaria e con la collaborazione di tutti i partiti antifascisti, e, in particolare,

dei tre grandi partiti di massa: la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista

e il Partito Socialista. Ma gli sviluppi della situazione politica

internazionale ben presto ebbero un effetto dirompente anche sulle condizioni

politiche italiane. La fine del secondo conflitto mondiale sancì anche la fine

dell'egemonia delle potenze europee nel mondo; Stati Uniti e Unione Sovietica,

fino a quel momento alleati contro il nazifascismo, in quanto principali

vincitori della guerra, emersero come i nuovi protagonisti dei futuri scenari

politici internazionali. Già prima della fine del conflitto, nella conferenza

di Yalta, Stalin, Roosvelt e Churchill definirono la politica da seguire dopo

la resa della Germania, dividendosi, nel mondo, le aree di rispettivo controllo

e alleanza, che sarebbero state condizionate dai relativi sistemi politico

economici. L'equilibrio internazionale che ne risultò e che caratterizzò la

storia mondiale per oltre quarant'anni, era basato sulla contrapposizione

bipolare di USA e URSS, ormai superpotenze, e delle rispettive aree di influenza.

Da una parte i sistemi politici occidentali basati su un'economia di mercato,

dall'altra i sistemi politici comunisti a economia pianificata dallo Stato.

L'originaria alleanza contro il nazifascismo ben presto si ruppe e il

deterioramento dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica sfociò in

un'epoca di contrapposizione frontale e di gravissime tensioni, nella ricerca

della superiorità militare con una folle corsa agli armamenti, in un equilibrio

del terrore che rischiò di trascinare il mondo in un ultimo tremendo conflitto.

Fu la guerra fredda. La partecipazione delle truppe alleate anglo-americane al

processo di liberazione dell'Italia dal nazifascismo determinò la collocazione

del Paese nella sfera occidentale di influenza statunitense, sanzionata

successivamente, nel 1949, con l'adesione al Patto Atlantico. Nel corso del

1947, ancor prima delle elezioni politiche del  democristiano, accondiscendendo alle sempre

più insistenti pressioni politiche statunitensi, provocò, con un pretesto, una

crisi di Governo che sfociò nella costituzione di un nuovo Ministero dal quale

vennero esclusi i socialisti e i comunisti, responsabili di mantenere legami

politici con l'Unione Sovietica, appartenente al blocco politico militare

contrapposto. Le elezioni politiche del 18 aprile, le prime dell'Italia

democratica, si tennero in un clima di feroce ostilità, con da una parte la

Democrazia Cristiana e dall'altra il Fronte Popolare che riuniva socialisti e

comunisti. La prima impostò, come spesso fece anche in seguito, la campagna

elettorale nei termini di un'alternativa secca tra libertà e dittatura

comunista, nonostante il PCI e il PSI avessero dato un evidente e fondamentale

contributo alla lotta di Liberazione e alla stesura della Costituzione,

dimostrando di accettare il metodo democratico nella lotta politica. La DC ebbe

inoltre il massiccio appoggio delle gerarchie ecclesiastiche che ricorsero pure

alla minaccia della scomunica nei confronti degli appartenenti ai partiti di

matrice marxista. Il suo simbolo era un eloquente scudo con al centro una

croce. Il Fronte Popolare, che aveva come simbolo il ritratto di Garibaldi,

fece leva invece sulle difficoltà economiche provocate dalle scelte

apparentemente liberiste del Governo in carica e sulla politica di

restaurazione che esso seguiva; in nome dell'anticomunismo dilagante, in realtà

tali orientamenti governativi costituivano un aiuto insperato per le vecchie

classi dirigenti reazionarie. La vittoria andò alla Democrazia Cristiana che

ottenne quasi la maggioranza assoluta dei voti dando inizio al periodo del

centrismo, caratterizzato da governi guidati da leader democristiani con la

partecipazione di tre piccoli partiti laici intermedi, il Partito Repubblicano,

il Partito Socialdemocratico e il Partito Liberale. L'opposizione era

rappresentata a sinistra dalle consistenti forze dei socialisti e dei comunisti

con il 31% dei voti, a destra dal Movimento Sociale Italiano, nuovo partito che

più o meno direttamente si ispirava all'esperienza e all'ideologia fascista, e

dai monarchici. L'unità delle diverse forze politiche che aveva consentito la

Resistenza e l'elaborazione della Costituzione era stata spazzata via dalla

guerra fredda e non si sarebbe più ricostituita per molto tempo. Si instaurò un

clima politico di repressione nei confronti delle forze più innovatrici del

Paese che a volte sfociò anche in episodi di violenze poliziesche e morti tra i

lavoratori che manifestavano per i loro diritti. Sul piano istituzionale le

forze politiche di maggioranza tentarono di rafforzare ulteriormente il loro

potere con l'approvazione, nel 1953, di una legge elettorale di tipo

maggioritario, ribattezzata dai suoi oppositori come "legge truffa";

ma il risultato ottenuto nelle elezioni dai partiti dell'opposizione ne impedì

l'attivazione concreta. La preoccupazione principale della classe al Governo

era quella di favorire lo sviluppo dell'economia del libero mercato, contrastando

in ogni modo, oltre che i partiti della sinistra, anche le altre organizzazioni

dei lavoratori. La guerra fredda travolse anche il loro sindacato unitario

determinando la creazione di due nuove organizzazioni in concorrenza con la

CGIL ad opera delle correnti politiche filogovernative: la CISL e la UIL.

Furono anni di grave, anche se non completa, non attuazione o ritardo

nell'attuazione della Costituzione, durante i quali si mantenne, per certi

versi, una sostanziale e preoccupante continuità con il precedente Stato

fascista. Le leggi emanate dal regime dittatoriale e non espressamente

abrogate, rimasero in vigore anche se in palese contrasto con le norme

costituzionali. La stessa Corte Costituzionale venne istituita solo nel 1956 e

il suo lavoro di massiccia "bonifica" dell'ordinamento giuridico si

protrasse per parecchi anni. Gli apparati burocratici dello Stato, ed in

particolare quelli che attenevano alla sfera della sicurezza nazionale

(diplomazia, forze armate, polizia), nonostante la sia pur limitata epurazione

di funzionari legati al fascismo, non subirono radicali trasformazioni. La

guerra fredda era spietata e senza esclusione di colpi. L'equilibrio tra le due

superpotenze uscito dalla seconda guerra mondiale non consentiva rilevanti

mutamenti all'interno degli Stati alleati. Mentre i sovietici spesso imposero

direttamente e brutalmente la loro egemonia, gli statunitensi condizionarono il

gioco democratico di molti Paesi in modo indiretto e clandestino, ma non per

questo meno cruento ed efficace, proprio perché incompatibile con la legalità

democratica. Non va dimenticato che l'Italia non solo rivestiva una posizione

geografica rilevante da un punto di vista strategico-militare, ma vedeva

nascere anche un forte schieramento di sinistra e, negli anni successivi al

dopoguerra, il più grande Partito Comunista dell'occidente. Il PCI, pur nella

sua originalità politica, che poteva essere strumentalmente ignorata, nel 1956

solidarizzava con l'invasione sovietica dell'Ungheria e, solo dopo il 1968, con

la condanna dell'invasione della Cecoslovacchia, aveva dato vita a un graduale,

ma definitivo processo di allontanamento da Mosca. In questo contesto, gli

interventi dei servizi segreti statunitensi in Italia furono particolarmente

evidenti, determinando quella "sovranità limitata" che le inchieste

giudiziarie e parlamentari, probabilmente solo in modo parziale, portarono alla

luce. Nonostante il clima politico, nella seconda metà degli anni cinquanta

furono istituiti alcuni importanti organi previsti dalla Costituzione. Come già

ricordato, nel 1956 la Corte Costituzionale; nel 1958 il Consiglio Superiore

della Magistratura, organo fondamentale per garantire l'autonomia e

l'indipendenza dei giudici. Tra le non attuazioni della Costituzione, invece,

particolarmente eclatante fu la mancata attivazione dell'ordinamento regionale

che, in base alla Costituzione, avrebbe dovuto essere reso operativo entro

cinque anni dalla sua entrata in vigore. Per quanto riguarda la politica

economica e sociale, l'intervento dello Stato fu favorito dagli aiuti americani

del Piano Marshall di cui l'Italia poté fruire grazie alla scelta di campo

occidentale. Nel 1950 venne istituita la Cassa per il

democristiano, accondiscendendo alle sempre

più insistenti pressioni politiche statunitensi, provocò, con un pretesto, una

crisi di Governo che sfociò nella costituzione di un nuovo Ministero dal quale

vennero esclusi i socialisti e i comunisti, responsabili di mantenere legami

politici con l'Unione Sovietica, appartenente al blocco politico militare

contrapposto. Le elezioni politiche del 18 aprile, le prime dell'Italia

democratica, si tennero in un clima di feroce ostilità, con da una parte la

Democrazia Cristiana e dall'altra il Fronte Popolare che riuniva socialisti e

comunisti. La prima impostò, come spesso fece anche in seguito, la campagna

elettorale nei termini di un'alternativa secca tra libertà e dittatura

comunista, nonostante il PCI e il PSI avessero dato un evidente e fondamentale

contributo alla lotta di Liberazione e alla stesura della Costituzione,

dimostrando di accettare il metodo democratico nella lotta politica. La DC ebbe

inoltre il massiccio appoggio delle gerarchie ecclesiastiche che ricorsero pure

alla minaccia della scomunica nei confronti degli appartenenti ai partiti di

matrice marxista. Il suo simbolo era un eloquente scudo con al centro una

croce. Il Fronte Popolare, che aveva come simbolo il ritratto di Garibaldi,

fece leva invece sulle difficoltà economiche provocate dalle scelte

apparentemente liberiste del Governo in carica e sulla politica di

restaurazione che esso seguiva; in nome dell'anticomunismo dilagante, in realtà

tali orientamenti governativi costituivano un aiuto insperato per le vecchie

classi dirigenti reazionarie. La vittoria andò alla Democrazia Cristiana che

ottenne quasi la maggioranza assoluta dei voti dando inizio al periodo del

centrismo, caratterizzato da governi guidati da leader democristiani con la

partecipazione di tre piccoli partiti laici intermedi, il Partito Repubblicano,

il Partito Socialdemocratico e il Partito Liberale. L'opposizione era

rappresentata a sinistra dalle consistenti forze dei socialisti e dei comunisti

con il 31% dei voti, a destra dal Movimento Sociale Italiano, nuovo partito che

più o meno direttamente si ispirava all'esperienza e all'ideologia fascista, e

dai monarchici. L'unità delle diverse forze politiche che aveva consentito la

Resistenza e l'elaborazione della Costituzione era stata spazzata via dalla

guerra fredda e non si sarebbe più ricostituita per molto tempo. Si instaurò un

clima politico di repressione nei confronti delle forze più innovatrici del

Paese che a volte sfociò anche in episodi di violenze poliziesche e morti tra i

lavoratori che manifestavano per i loro diritti. Sul piano istituzionale le

forze politiche di maggioranza tentarono di rafforzare ulteriormente il loro

potere con l'approvazione, nel 1953, di una legge elettorale di tipo

maggioritario, ribattezzata dai suoi oppositori come "legge truffa";

ma il risultato ottenuto nelle elezioni dai partiti dell'opposizione ne impedì

l'attivazione concreta. La preoccupazione principale della classe al Governo

era quella di favorire lo sviluppo dell'economia del libero mercato, contrastando

in ogni modo, oltre che i partiti della sinistra, anche le altre organizzazioni

dei lavoratori. La guerra fredda travolse anche il loro sindacato unitario

determinando la creazione di due nuove organizzazioni in concorrenza con la

CGIL ad opera delle correnti politiche filogovernative: la CISL e la UIL.

Furono anni di grave, anche se non completa, non attuazione o ritardo

nell'attuazione della Costituzione, durante i quali si mantenne, per certi

versi, una sostanziale e preoccupante continuità con il precedente Stato

fascista. Le leggi emanate dal regime dittatoriale e non espressamente

abrogate, rimasero in vigore anche se in palese contrasto con le norme

costituzionali. La stessa Corte Costituzionale venne istituita solo nel 1956 e

il suo lavoro di massiccia "bonifica" dell'ordinamento giuridico si

protrasse per parecchi anni. Gli apparati burocratici dello Stato, ed in

particolare quelli che attenevano alla sfera della sicurezza nazionale

(diplomazia, forze armate, polizia), nonostante la sia pur limitata epurazione

di funzionari legati al fascismo, non subirono radicali trasformazioni. La

guerra fredda era spietata e senza esclusione di colpi. L'equilibrio tra le due

superpotenze uscito dalla seconda guerra mondiale non consentiva rilevanti

mutamenti all'interno degli Stati alleati. Mentre i sovietici spesso imposero

direttamente e brutalmente la loro egemonia, gli statunitensi condizionarono il

gioco democratico di molti Paesi in modo indiretto e clandestino, ma non per

questo meno cruento ed efficace, proprio perché incompatibile con la legalità

democratica. Non va dimenticato che l'Italia non solo rivestiva una posizione

geografica rilevante da un punto di vista strategico-militare, ma vedeva

nascere anche un forte schieramento di sinistra e, negli anni successivi al

dopoguerra, il più grande Partito Comunista dell'occidente. Il PCI, pur nella

sua originalità politica, che poteva essere strumentalmente ignorata, nel 1956

solidarizzava con l'invasione sovietica dell'Ungheria e, solo dopo il 1968, con

la condanna dell'invasione della Cecoslovacchia, aveva dato vita a un graduale,

ma definitivo processo di allontanamento da Mosca. In questo contesto, gli

interventi dei servizi segreti statunitensi in Italia furono particolarmente

evidenti, determinando quella "sovranità limitata" che le inchieste

giudiziarie e parlamentari, probabilmente solo in modo parziale, portarono alla

luce. Nonostante il clima politico, nella seconda metà degli anni cinquanta

furono istituiti alcuni importanti organi previsti dalla Costituzione. Come già

ricordato, nel 1956 la Corte Costituzionale; nel 1958 il Consiglio Superiore

della Magistratura, organo fondamentale per garantire l'autonomia e

l'indipendenza dei giudici. Tra le non attuazioni della Costituzione, invece,

particolarmente eclatante fu la mancata attivazione dell'ordinamento regionale

che, in base alla Costituzione, avrebbe dovuto essere reso operativo entro

cinque anni dalla sua entrata in vigore. Per quanto riguarda la politica

economica e sociale, l'intervento dello Stato fu favorito dagli aiuti americani

del Piano Marshall di cui l'Italia poté fruire grazie alla scelta di campo

occidentale. Nel 1950 venne istituita la Cassa per il  venne creato l'ENI (Ente Nazionale

Idrocarburi) allo scopo di effettuare e coordinare le ricerche petrolifere e

metanifere italiane, ma anche di dare un'efficace politica energetica

all'Italia. Infine, prese avvio il lento processo di integrazione europea con

l'adesione dell'Italia nel 1951 alla Comunità Economica del Carbone e

dell'Acciaio (CECA) e nel 1957 all'Euratom e alla Comunità Economica Europea. All'inizio degli anni

sessanta cominciò una fase di distensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica e

di grandi speranze ideali per tutto il mondo, caratterizzata dall'attenuazione

del clima di contrapposizione frontale tra i due blocchi. Nel 1961 Kruscev e

Kennedy si incontrarono negli Stati Uniti e avviarono i primi accordi relativi

alla sospensione degli esperimenti atomici, nella prospettiva di una pacifica

coesistenza che riconoscesse la

venne creato l'ENI (Ente Nazionale

Idrocarburi) allo scopo di effettuare e coordinare le ricerche petrolifere e

metanifere italiane, ma anche di dare un'efficace politica energetica

all'Italia. Infine, prese avvio il lento processo di integrazione europea con

l'adesione dell'Italia nel 1951 alla Comunità Economica del Carbone e

dell'Acciaio (CECA) e nel 1957 all'Euratom e alla Comunità Economica Europea. All'inizio degli anni

sessanta cominciò una fase di distensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica e

di grandi speranze ideali per tutto il mondo, caratterizzata dall'attenuazione

del clima di contrapposizione frontale tra i due blocchi. Nel 1961 Kruscev e

Kennedy si incontrarono negli Stati Uniti e avviarono i primi accordi relativi

alla sospensione degli esperimenti atomici, nella prospettiva di una pacifica

coesistenza che riconoscesse la  diversità dei rispettivi sistemi

politico-economici. In quegli anni mutò anche l'atteggiamento della Chiesa

cattolica che, sotto il pontificato di Giovanni XXIII, assecondando il processo

di distensione e di apertura, abbandonò le sue posizioni più smaccatamente

filo-occidentali. Ancora una volta, questa situazione politica internazionale

ebbe effetti anche rispetto alla politica interna italiana, favorendo un

atteggiamento più aperto verso l'innovazione e le riforme. La Democrazia

Cristiana venne così indotta ad abbandonare l'alleanza con la destra, che dal

1957 appoggiava i suoi Governi dall'esterno, e a iniziare un processo di

riforme, sentito ormai da molti come indilazionabile, attraverso un'operazione

di apertura a sinistra nei confronti del Partito Socialista. Quest'ultimo

dapprima appoggiò il Governo dall'esterno, poi vi partecipò direttamente e,

accanto al Partito Socialdemocratico e al Partito Repubblicano, vi rimase quasi

ininterrottamente fino al 1976, dando luogo al cosiddetto centrosinistra. Questa

operazione politica significò da una parte, per i socialisti, la possibilità di

uscire da una condizione di sudditanza e dipendenza nei confronti del Partito

Comunista e da un'opposizione che non pareva dare nessun risultato concreto;

dall'altra, per i democristiani, rappresentò la possibilità concreta di

dividere la sinistra e isolare all'opposizione il Partito Comunista. Si

cominciò a consolidare quell'atteggiamento della DC, e delle forze politiche

che le gravitarono attorno per alcuni decenni anche se non ne condividevano

appieno la politica, volto ad evitare a tutti i costi che il PCI, numericamente

secondo partito del Paese, potesse conquistare o anche solo compartecipare

formalmente al Governo. Dal 1947 al 1993 la DC rappresentò l'asse portante di

tutti i Governi e di tutte le maggioranze parlamentari e il PCI, se si esclude

la parentesi dell'unità nazionale dal 1976 al

diversità dei rispettivi sistemi

politico-economici. In quegli anni mutò anche l'atteggiamento della Chiesa

cattolica che, sotto il pontificato di Giovanni XXIII, assecondando il processo

di distensione e di apertura, abbandonò le sue posizioni più smaccatamente

filo-occidentali. Ancora una volta, questa situazione politica internazionale

ebbe effetti anche rispetto alla politica interna italiana, favorendo un

atteggiamento più aperto verso l'innovazione e le riforme. La Democrazia

Cristiana venne così indotta ad abbandonare l'alleanza con la destra, che dal

1957 appoggiava i suoi Governi dall'esterno, e a iniziare un processo di

riforme, sentito ormai da molti come indilazionabile, attraverso un'operazione

di apertura a sinistra nei confronti del Partito Socialista. Quest'ultimo

dapprima appoggiò il Governo dall'esterno, poi vi partecipò direttamente e,

accanto al Partito Socialdemocratico e al Partito Repubblicano, vi rimase quasi

ininterrottamente fino al 1976, dando luogo al cosiddetto centrosinistra. Questa

operazione politica significò da una parte, per i socialisti, la possibilità di

uscire da una condizione di sudditanza e dipendenza nei confronti del Partito

Comunista e da un'opposizione che non pareva dare nessun risultato concreto;

dall'altra, per i democristiani, rappresentò la possibilità concreta di

dividere la sinistra e isolare all'opposizione il Partito Comunista. Si

cominciò a consolidare quell'atteggiamento della DC, e delle forze politiche

che le gravitarono attorno per alcuni decenni anche se non ne condividevano

appieno la politica, volto ad evitare a tutti i costi che il PCI, numericamente

secondo partito del Paese, potesse conquistare o anche solo compartecipare

formalmente al Governo. Dal 1947 al 1993 la DC rappresentò l'asse portante di

tutti i Governi e di tutte le maggioranze parlamentari e il PCI, se si esclude

la parentesi dell'unità nazionale dal 1976 al

LA NASCITA DELLA REPUBBLICA:

VERSO LE ELEZIONI:

La guerra era terminata e la parola dalle

armi doveva passare alle urne, ma, sia per difficoltà tecniche relative

all'apprestamento delle nuove liste degli elettori, sia a causa di pressioni

politiche delle forze più moderate che temevano nell'immediato dopoguerra una

reazione popolare troppo favorevole alle forze più innovative, dovettero

trascorrere ancora tredici mesi perché si giungesse alle prime elezioni libere

attraverso le quali gli italiani avrebbero dovuto porre le fondamenta delle

nuove istituzioni del Paese. Dal 1928 il popolo italiano non era più stato

chiamato alle urne e, finalmente, il

LA PROCLAMAZIONE:

Circa

12 milioni e settecentomila italiani, contro 10 milioni e settecentomila,

decisero che l'Italia doveva trasformarsi da Regno in Repubblica, con un Capo

dello Stato elettivo. Il  costituzionale", a sottolineare il valore

perenne e irrevocabile di quella scelta popolare. Il primo Presidente della

Repubblica italiana fu Luigi Einaudi, eletto dal Parlamento secondo le regole

contenute nella nuova Costituzione (tit. II della seconda parte) il

costituzionale", a sottolineare il valore

perenne e irrevocabile di quella scelta popolare. Il primo Presidente della

Repubblica italiana fu Luigi Einaudi, eletto dal Parlamento secondo le regole

contenute nella nuova Costituzione (tit. II della seconda parte) il

Gli

esiti dell'elezione dei 556 componenti dell'Assemblea Costituente che, in

rappresentanza del popolo, avrebbero elaborato la nuova Costituzione, furono

per lo più favorevoli a quei partiti politici che avevano combattuto la

dittatura e, in particolare nel corso della Resistenza, si erano riorganizzati

assumendo un ruolo guida nella lotta armata contro il nazifascismo e nella

transizione dallo Stato fascista al nuovo Stato.Si trattava principalmente dei

tre grandi partiti di massa che avrebbero caratterizzato anche la vita politica

italiana nei decenni successivi all'entrata in vigore della Costituzione: la

Democrazia Cristiana, che ebbe il 35,2% dei voti; il Partito Socialista di

Unità Proletaria, con il 20,8%; il Partito Comunista italiano, con il 19%.I più

alti e valorosi nomi della Resistenza italiana, accanto al fior fiore dei

giuristi democratici dell'epoca e di una nuova classe politica che si stava

formando, comparivano tra i Costituenti scelti dagli italiani. Il  l'incarico di redigere un progetto che

avrebbe dovuto servire da base per la successiva discussione. Dopo circa sei

mesi di attività, la "Commissione dei 75" presentò il suo lavoro

all'Assemblea che nel corso di quasi tutto il 1947 discusse, integrò, modificò,

articolo per articolo, quella prima proposta e, finalmente, il 22 dicembre

dello stesso anno approvò a larghissima maggioranza il testo definitivo della

Costituzione che successivamente venne promulgato dal Capo provvisorio dello

Stato ed entrò in vigore il primo gennaio 1948.

l'incarico di redigere un progetto che

avrebbe dovuto servire da base per la successiva discussione. Dopo circa sei

mesi di attività, la "Commissione dei 75" presentò il suo lavoro

all'Assemblea che nel corso di quasi tutto il 1947 discusse, integrò, modificò,

articolo per articolo, quella prima proposta e, finalmente, il 22 dicembre

dello stesso anno approvò a larghissima maggioranza il testo definitivo della

Costituzione che successivamente venne promulgato dal Capo provvisorio dello

Stato ed entrò in vigore il primo gennaio 1948.

ORDINAMENTO INGLESE:

GENERAL:

THE MONARCH:

The Queen is the

head of state and a symbol of national unit, but she has no control over the

policies of the government. She

officially appoints the ministers of "Her Majesty's Government" but, in fact,

they have been chosen by the people in an election.

The Queen is the

head of state and a symbol of national unit, but she has no control over the

policies of the government. She

officially appoints the ministers of "Her Majesty's Government" but, in fact,

they have been chosen by the people in an election.

PARLIAMENT:

Parliament is

responsible for making the laws of the country and for giving authority to the

decisions of the government. A government cannot continue in power if

parliament votes against it. The main institution of parliament is the House of

Commons which has 659 members. These Mps

(members of parliament) are elected in the following way:  new laws. A

proposal for new legislation (called a "bill") must be approved by a majority

of MPs before it becomes a law. There is also a second institution in parliament

the House of Lords, which has over 1000 members. They are no elected by the

people. Some of them are hereditary peers (members of old aristocratic families

who inherit their titles); others are life peers(people who are given a

personal title by the government). Senior bishops of the Church of England and

senior judges are also members. The House of Lords is now being reformed with

the intention of removing the hereditary peers. The House of Lords has little

real power. The senior judges in the house of Lords have an important function. They are the

final court of the British judicial system.

new laws. A

proposal for new legislation (called a "bill") must be approved by a majority

of MPs before it becomes a law. There is also a second institution in parliament

the House of Lords, which has over 1000 members. They are no elected by the

people. Some of them are hereditary peers (members of old aristocratic families

who inherit their titles); others are life peers(people who are given a

personal title by the government). Senior bishops of the Church of England and

senior judges are also members. The House of Lords is now being reformed with

the intention of removing the hereditary peers. The House of Lords has little

real power. The senior judges in the house of Lords have an important function. They are the

final court of the British judicial system.

GOVERNMENT:

The monarch

appoints as Prime Minister the leader of the party with most MPs in the House

of Commons. The Prime Minister then choose other leading MPs from his/her party

to become ministers in the government. Among the most important ministers are the

Chancellor of the Exchequer (responsible for financial matters), the Home

secretary (responsible for internal security, police, prisons, immigration,

etc.) and the Foreign Secretary (responsible for foreign policy). The party

with the second largest number of MPs is recognized at the official opposition,

in fact the House of Commons is physically designed to accommodate two parties,

one sitting opposite the other. The government remains in power as long as it has the support of majority in

the Commons. After five years there must be a new general elections but the

Prime Minister has the power of dissolve parliament and call a new election at

any time during those five years. If no single party has a

majority, a coalition of parties may form the government. This rarely happens

in

The monarch

appoints as Prime Minister the leader of the party with most MPs in the House

of Commons. The Prime Minister then choose other leading MPs from his/her party

to become ministers in the government. Among the most important ministers are the

Chancellor of the Exchequer (responsible for financial matters), the Home

secretary (responsible for internal security, police, prisons, immigration,

etc.) and the Foreign Secretary (responsible for foreign policy). The party

with the second largest number of MPs is recognized at the official opposition,

in fact the House of Commons is physically designed to accommodate two parties,

one sitting opposite the other. The government remains in power as long as it has the support of majority in

the Commons. After five years there must be a new general elections but the

Prime Minister has the power of dissolve parliament and call a new election at

any time during those five years. If no single party has a

majority, a coalition of parties may form the government. This rarely happens

in

POLITICAL PARTIES:

The Labour Party developed as a socialist party, with close connections to the trade unions. It was in power between 1945 and 1951, when it established the National Health Service and other welfare state institutions and also nationalized a number of important industries. In 1990s under the leadership of Tony Blair, the party modernized its image and policies. Labour won a decisive victory in the 1997 general election. The Conservative Party is a centre-right party which traditionally wins support from the middle class and business interest. When it came to power under the leadership of Margaret Thatcher in 1979 the party become more radically right-wing and reversed many of socialist policies of previous governments. The Conservative introduces policies in favour of private enterprise and the free market and also tried to reduce taxes. The Liberal Democrats regularly win 15-20% of votes but have comparatively small number of MPs because of the voting system. They are politically in the centre and are enthusiastic supporters of European Union.

BIBLIOGRAFIA:

Si ringrazia per il reperimento delle informazioni:

|

Privacy |

Articolo informazione

Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |

Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |

Copyright InfTub.com 2025