|

|

| |

L'Architettura Ottoniana

L'eterogeneità economico-sociale ed etnica dei domini di Carlo Magno ed il processo di feudalizzazione sviluppatosi ininterrottamente nella società franca determinarono il rapido crollo dell'Impero, solo apparentemente unitario; con la sua suddivisione in tre parti inizia per le nazioni il lungo processo verso il raggiungimento di una propria identità politica.

Verso la fine del IX secolo il territorio dell'Impero di Carlo Magno risulta diviso in: Regno dei Franchi Occide 727f55h ntale, Bassa Borgogna, Alta Borgogna, Regno dei Franchi Orientale e Regno d'Italia. La dinastia carolingia continuò fino alla fine del X secolo nel Regno dei Franchi Occidentale e fino al 911. Alla fine del IX secolo al disordine e all'anarchia politica si aggiunge il sempre più forte disagio economico provocato dal blocco del Mediterraneo. Bisogna arrivare alla metà del X secolo per trovare un periodo di stabilità.

Con l'incoronazione di Ottone I del

La formazione di nuove istituzioni porta anche una ripresa dell'attività architettonica.

La ripresa dell'architettura è anche testimoniata dalla cronaca di Raul Glaber, monaco di St. Benigne a Digione, che con termini entusiastici parla del risveglio del mondo dopo il millennio e della fioritura di numerosissime nuove chiese.

Con il termine architettura

ottoniana si indicano le costruzioni presenti nel

territorio compreso tra

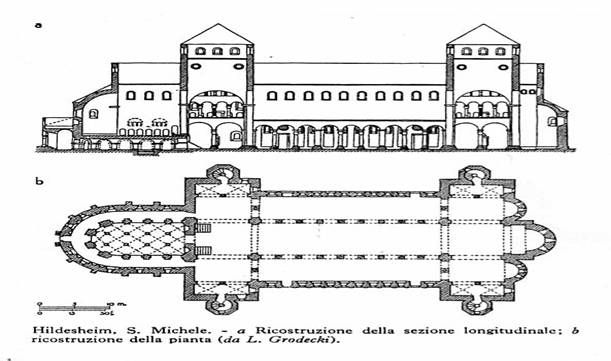

S. Michele a Hildesheim: Il capolavoro dell'architettura sassone è la chiesa di S. Michele ad Hildesheim, dove l'organizzazione geometrica interna diventa ancora più precisa. Ideatore della costruzione, iniziata intorno al 1000, fu San Bernardo, vescovo di cui è ricordata l'esperienza in campo architettonico e la conoscenza del repertorio classico, acquisita in un viaggio a Roma insieme al giovane Ottone III. L'impianto della chiesa presentava una navata maggiore fiancheggiata da due navate minori, doppio transetto, doppio coro e due absidi: un organismo estremamente ricco e ritmicamente articolato. La navata centrale, coperta da una soffittatura piana, divisibile approssimativamente in tre quadrati, è separata dalle navate laterali con arcate e sostegni alternati (pilastri sull'angolo di ogni quadrato intervallati da due colonne). Il ritmo, di tipo dattilico, a-b-b-a, (a=pilastro e b=colonna) permetteva di scandire la parete individuando nelle unità spaziali ripetute quasi un'unità di misura dell'organismo architettonico. Questo tipo di alternanza, pilastro-colonna, è una caratteristica che si ritroverà in moltissimi esempi di età romanica nel territorio della Bassa Sassonia.

Essen: La torre ottagona della chiesa abbaziale della Trinità di Essen ricostruita nel secondo quarto dell'XI secolo, mostra un'eccezionale perizia costruttiva, che prelude ormai al mondo romanico, ed insieme un effetto quasi illusionistico: all'interno questa struttura si trasforma sorprendentemente in un vano semi-esagonale che, visto dalla navata, rappresenta una copia, per così dire tagliata in due, della Cappella di Aquisgrana, imitata fin nei dettagli dei capitelli.

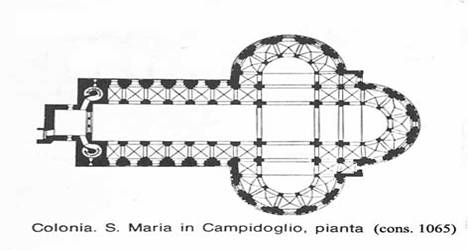

S. Maria in Campidoglio a Colonia: L'influenza di questo coro ha operato anche sulla definizione delle absidi della chiesa di S. Maria in Campidoglio a Colonia (consacrata nel 1065 c.), il cui impianto complessivo è stato riferito a modelli tardoantichi (S. Lorenzo di Milano, V secolo). Si tratta di un corpo orientale triabsidato che si innesta su una navata coperta a tetto, ma fiancheggiata da navate laterali coperte a crociera, le quali richiamano i sistemi costruttivi adottati contemporaneamente nella cattedrale di Spira. La terminazione orientale della chiesa, su schema a trifoglio (triconco) è organizzata intorno al quadrato generato dall'incrocio del transetto con la navata (con torre lanterna, rimaneggiato nel XII secolo) ed impiega coperture a volte su tutti gli ambienti (botti nelle campate intermedie e crociere nei deambulatori che circondano le absidi); questo schema, replicato più volte nell'architettura di Colonia fino al XIII secolo (ma esistono paralleli anche nella regione del Basso Reno e della Mosa), rivela un'eccezionale maturità nell'articolazione planimetrica degli spazi.

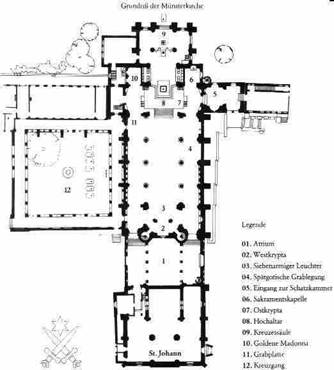

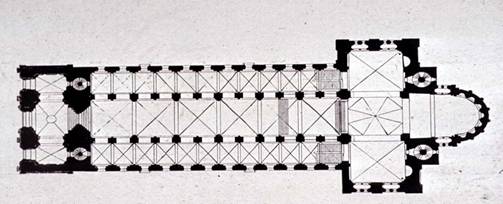

Cattedrale di Spira la cattedrale di Spira (1030), impostata secondo una pianta analoga, ma

più grandiosa, con coro allungato serrato da due torri e un westwerk trasversale con altre due

torri. La navata originaria larga

|

Privacy |

Articolo informazione

Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |

Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |

Copyright InfTub.com 2025