|

|

| |

Indice degli argomenti

![]() Indice pag.1

Indice pag.1

![]() Storia

dell'energia elettrica pag.2

Storia

dell'energia elettrica pag.2

![]() I

vantaggi dell'elettricità pag.4

I

vantaggi dell'elettricità pag.4

![]() Problemi

di produzione dell'energia elettrica pag.4

Problemi

di produzione dell'energia elettrica pag.4

![]() Fonti

di energia pag.5

Fonti

di energia pag.5

![]() Fonti

di energia esauribili pag.6

Fonti

di energia esauribili pag.6

![]() Fonti

di energia inesauribili pag.6

Fonti

di energia inesauribili pag.6

![]() La

rivoluzione industriale. Una nuova forma di energia: il vapore pag.14

La

rivoluzione industriale. Una nuova forma di energia: il vapore pag.14

![]() Il

futurismo di Marinetti pag.16

Il

futurismo di Marinetti pag.16

![]() Il

manifesto pag.18

Il

manifesto pag.18

![]() Ozono

e smog fotochimico pag.19

Ozono

e smog fotochimico pag.19

![]() Marx:

la teoria dell'alienazione pag.21

Marx:

la teoria dell'alienazione pag.21

![]() Le

geometrie non euclidee pag.23

Le

geometrie non euclidee pag.23

![]() La

geometria iperbolica pag.24

La

geometria iperbolica pag.24

![]() L'opera

di Riemann pag.24

L'opera

di Riemann pag.24

![]() Alle

origini di internet pag.26

Alle

origini di internet pag.26

![]() Il

browser pag.27

Il

browser pag.27

![]() L'ipertesto pag.27

L'ipertesto pag.27

![]() Navigare

su internet pag.27

Navigare

su internet pag.27

![]() Download pag.28

Download pag.28

![]() Il banner pag.28

Il banner pag.28

![]() Internet e i rapporti sociali pag.28

Internet e i rapporti sociali pag.28

![]() Emoticons pag.29

Emoticons pag.29

![]() Bibliografia pag.29

Bibliografia pag.29

Storia dell'energia elettrica

In Italia l'illuminazione elettrica

di Piazza del Duomo, a Milano, la sera del 18 marzo 1877, fu un evento da prima pagina. Un prodigio ben

presto seguito da altri e destinato a influenzare non solo la vita pratica e

produttiva, dall'illuminazione dei teatri ai tram elettrici, ma anche le arti,

con la nascita di movimenti come il Futurismo. Il momento era,

letteralmente, epocale. Un mondo di lumi a gas e di ombre fitte stava per

lasciare il posto a un futuro che si immaginava luminoso, in ogni possibile

accezione. «Candele e lampade in disputa chiassosa hanno coperto i sussurri

delle albe. Le morbide lune non hanno più potere sopra di noi, le luci dei

lampioni sono pus eleganti, pus aspre», scriveva il poeta russo Vladimir

Majakovskij, esprimendo il comune senso di meraviglia, non scevro da timore.

In Italia l'illuminazione elettrica

di Piazza del Duomo, a Milano, la sera del 18 marzo 1877, fu un evento da prima pagina. Un prodigio ben

presto seguito da altri e destinato a influenzare non solo la vita pratica e

produttiva, dall'illuminazione dei teatri ai tram elettrici, ma anche le arti,

con la nascita di movimenti come il Futurismo. Il momento era,

letteralmente, epocale. Un mondo di lumi a gas e di ombre fitte stava per

lasciare il posto a un futuro che si immaginava luminoso, in ogni possibile

accezione. «Candele e lampade in disputa chiassosa hanno coperto i sussurri

delle albe. Le morbide lune non hanno più potere sopra di noi, le luci dei

lampioni sono pus eleganti, pus aspre», scriveva il poeta russo Vladimir

Majakovskij, esprimendo il comune senso di meraviglia, non scevro da timore.

Ben altri stupori (e orrori) sono seguiti e ciò

che al nascere del secolo pareva una prodigiosa utopia, oggi è una realtà che

rischia di sconfinare nel banale. I «pali della luce» sono ormai parte

integrante del paesaggio, premere un interruttore per accendere la luce è un

gesto cosi automatico che è molto più facile ricordare le volte in cui, per un

blackout improvviso, non è stato possibile compierlo. L'elettricità è data

per scontata, a casa come al lavoro. Eppure, basta fare un piccolo esperimento:

cominciare a escludere mentalmente dalla propria vita gli apparecchi che

richiedono l'impiego di energia elettrica. Via le lampadine, la tv, i computer,

gli elettrodomestici tutti, dalla lavatrice allo stereo. E poi gli ascensori, i

citofoni, la metropolitana, i tram, l'illuminazione pubblica, i macchinari che

hanno rivoluzionato i meccanismi di produzione e il lavoro nelle fabbriche...

Un incubo? Beh, si tornerebbe semplicemente al secolo scorso. A un'Italia

legata a un'economia contadina che per far funzionare i macchinari installati

nelle filande e nelle officine sfruttava in modo rudimentale l'antica risorsa

di torrenti e salti d'acqua. L'«elettricità» come disciplina di studio aveva

poco più di due secoli. Fu il medico e fisico inglese William Gilbert, attorno al

La ricchezza di acqua favorisce il moltiplicarsi delle centrali idroelettriche, ma vengono messi a punto anche altri sistemi di produzione, alimentati da combustibili fossili come carbone, gas naturali, gasolio o da fonti geotermiche (soffioni); con i centri di produzione si moltiplicano le società per la gestione e la distribuzione, favorite da una legislazione liberale, che stabilisce un regime privatistico per le concessioni.

Nel

La data di nascita dell'Enel l'Ente nazionale per l'energia elettrica che per generazioni di italiani è stato ed è sinonimo di elettricità, è il dicembre 1962. La nazionalizzazione si propone di porre un freno agli oligopoli privati, che creano dislivelli da regione a regione e contribuiscono a frenare l'economia. Il boom economico promette frigoriferi e lavatrici a tutti, o quasi, la tv diventa il nuovo fulcro della vita familiare e sociale. Ed «elettrificare» è più che mai la parola d'ordine.

Ora, trent'anni dopo, metabolizzata la crisi petrolifera del '73 e registrato il rifiuto del nucleare del 1986, andiamo a recuperare gli elettrodomestici che avevamo idealmente accantonato, e facciamo il punto. L'elettrificazione è compiuta. La storia finisce qui? Non è detto. Come spesso capita, anzi, potrebbe tornare, in un certo senso, su stessa, verso una nuova epoca pionieristica. In campo economico il nuovo corso indica la via della privatizzazione; in campo scientifico le sfide per il futuro ora sono la ricerca di fonti energetiche alternative, antiche, come l'acqua, il vento e il sole. E se in ogni casa oggi è comune avere le prese per la corrente, presto le fibre ottiche potrebbero diventare altrettanto usuali. La nuova parola d'ordine? Cablare.

I vantaggi dell'elettricità

Per diverse ragioni l'energia viene trasportata e resa disponibile sotto forma di elettricità. L'energia elettrica, infatti, può essere trasportata dai generatori alle utenze mediante una rete di cavi facilmente installabile e senza perdite apprezzabili; può essere trasformata con alto rendimento in energia termica, meccanica e chimica; può alimentare un altissimo numero di apparecchi elettrici ed elettronici e di sistemi di illuminazione; è controllabile istantaneamente nel punto di utilizzo: per accendere o spegnere un dispositivo elettrico è sufficiente lo scatto di un interruttore.

Problemi di produzione dell'energia elettrica

L'energia elettrica è fondamentale per il mantenimento del tenore di vita nelle società altamente industrializzate ed è indispensabile per i paesi in via di sviluppo. A lungo termine, tuttavia, si pone il problema dell'esaurimento dei combustibili fossili e nucleari. All'attuale tasso di consumo, le stime di durata delle scorte vanno da 40-60 anni per il gas naturale e il petrolio, a 200 anni per il carbon fossile. Un problema più pressante è quello dei sottoprodotti della combustione di carbon fossile, gas naturale e derivati del petrolio, che sono estremamente nocivi per l'ambiente. L'accumulo negli ultimi decenni di anidride carbonica, il gas che più contribuisce all'effetto serra, viene considerato il maggiore imputato dell'aumento della temperatura sulla superficie terrestre (riscaldamento globale).

Fonti di energia

Per ridurre il consumo di combustibili fossili, vi sono solo due alternative possibili: l'energia nucleare e le energie rinnovabili. Dopo l'incidente di Cernobyl, che ha avuto un violento impatto sull'opinione pubblica, in molti paesi è stato sospeso o ridotto il funzionamento delle centrali nucleari, ritenute pericolose per la salute pubblica e per l'ambiente.

La quantità di energia che

Le centrali eoliche sono costituite da gruppi di turbine a vento (o aeromotori) accoppiate a generatori di corrente. Nell'incontro con le pale della turbina, il vento perde circa il 40% della propria energia cinetica, che viene utilizzata per azionare la turbina; l'energia meccanica prodotta viene poi trasformata in energia elettrica dal generatore.

La luce solare viene trasformata direttamente in corrente elettrica continua (con un rendimento di circa il 15%) da dispositivi fotovoltaici costituiti da materiale semiconduttore. La corrente continua deve poi essere trasformata in corrente alternata per poter essere immessa nella rete di distribuzione.

Negli impianti idroelettrici, l'energia cinetica dell'acqua che cade attraverso un dislivello viene trasformata in energia meccanica da una turbina idraulica accoppiata a un generatore elettrico.

In alcune centrali termoelettriche, il calore viene prodotto dalla combustione di rifiuti o di metano ottenuto dalla decomposizione di rifiuti. In altre si utilizzano "biocombustibili", cioè materiale di scarto proveniente da procedimenti agricoli, o legna ottenuta dal taglio di piantagioni appositamente coltivate.

Un serio impegno nella ricerca di fonti di energia rinnovabile potrebbe portare nel futuro a impianti di piccole dimensioni basati su tecnologie diversificate, che sostituirebbero le grandi centrali-cattedrale di oggi.

La produzione di energia elettrica

Processo di trasformazione in energia elettrica di altre forme di energia, come l'energia potenziale dell'acqua e dei combustibili, l'energia cinetica del vento e l'energia luminosa della luce solare. Data la varietà delle fonti, questo processo coinvolge tecnologie complesse.

Fonti di energia esauribili

Energia dei combustibili: energia chimica accumulatasi nel sottosuolo,

contenuta in sostanze di formazione remota, come il petrolio, il carbone e il

gas naturale. Tali fonti possono essere convertite in energia utilizzabile,

tramite cicli termodinamici, che però sono generalmente dannosi per l'ambiente,

a causa dei prodotti di combustione nocivi che immettono nell'atmosfera.

Energia dei combustibili: energia chimica accumulatasi nel sottosuolo,

contenuta in sostanze di formazione remota, come il petrolio, il carbone e il

gas naturale. Tali fonti possono essere convertite in energia utilizzabile,

tramite cicli termodinamici, che però sono generalmente dannosi per l'ambiente,

a causa dei prodotti di combustione nocivi che immettono nell'atmosfera.

Energia termonucleare: energia liberata nelle

reazioni nucleari: è una conseguenza della trasformazione della materia in

energia secondo l'equazione formulata da Einstein, per cui E = mc², dove Ed è

l'energia corrispondente all'annullamento della massa m, e c è la velocità

della luce. Ad es. nella formazione di un nucleo di elio concorrono a

costituirlo 2 protoni + 2 neutroni; poiché il nucleo d'elio ha massa 4,00385,

mentre la massa totale dei protoni e neutroni che lo costituiscono e 4,03426,

vi è un difetto di massa pari a 0,03041; tale variazione di massa si annulla

dando origine, secondo la teoria della relatività einsteiniana, a energia.

Fonti

di energia inesauribili

![]() Energia eolica: energia cinetica dovuta al movimento di masse

d'aria; per la sua discontinuità è difficilmente utilizzabile per gli impianti

di grandi dimensioni, ma può essere impiegata per azionare molini, pompe e

piccoli alternatori.

Energia eolica: energia cinetica dovuta al movimento di masse

d'aria; per la sua discontinuità è difficilmente utilizzabile per gli impianti

di grandi dimensioni, ma può essere impiegata per azionare molini, pompe e

piccoli alternatori.

Energia idrica energia potenziale dovuta al ciclo

atmosferico dell'acqua e alla forza di gravità. Viene sfruttata la potenza

idrodinamica del moto dell'acqua, generalmente di caduta, per la produzione di

energia elettrica (centrali idroelettriche). I vantaggi offerti dall'energia

idrica sono la lunga durata degli impianti di trasformazione e il basso costo

di esercizio. Forme particolari di questo tipo di energia sono quelle dovute

allo scioglimento dei ghiacciai, al movimento di masse d'acqua provocato dalle

maree e al moto ondoso; ma sono tutti di difficile sfruttamento, per la

periodicità e i vincoli geografici relativi a tali fenomeni.

Energia geotermica energia termica accumulata al negli

strati superficiali della crosta terrestre e che si manifesta con eruzioni

(vulcani, geyser, soffioni) spesso violente e quindi impossibili da controllare

e da utilizzare. Sono però sfruttati gli alti flussi termici superficiali, che,

pur avendo un'efficienza piuttosto bassa, non producono però alcun impatto ambientale.

Energia solare

energia emessa dal sole attraverso radiazioni elettromagnetiche, visibili ed

invisibili, si valuta in ca 1034 Joule/anno. Un tale regime energetico non può

essere spiegato né da una semplice combustione, né dall'energia gravitazionale

che si libera per la lenta contrazione della massa solare. L'energia solare

ricevuta dalla superficie terrestre ai limiti dell'atmosfera è pari a ca 2

cal/cmq min. Interessanti ed in via di applicazione pratica sono i tentativi

per l'utilizzazione industriale di questa energia, anche se notevoli

limitazioni al suo impiego sono poste dalla ridotta concentrazione e dalle

variazioni diurni e stagionali.

Produrre energia elettrica estraendo olio minerale.

I progetti eco-sostenibili per lo sfruttamento ottimale delle risorse sono, per Agip, alla base delle moderne politiche energetiche.

In questi casi la partnership con aziende leader nel settore della energia come Cefla s.c.r.l. non può che dare buoni frutti. I frutti, ad Agip, derivano dalla produzione di energia elettrica utilizzando i gas combustibili derivanti dal processo di estrazione dell'olio minerale nel Centro Olio Torrente Tona di Rotello, in provincia di Campobasso. L'energia elettrica prodotta viene immessa con profitto sulla rete di distribuzione nazionale dell'ENEL.

L'impianto Agip estrae olio minerale già da diversi anni,

olio destinato a successivi processi di raffinamento. L'estrazione comporta la

presenza di gas di pozzo, di solito inadatto ad un utilizzo diretto se non

utilizzando macchine appositamente progettate per permetterne la combustione. I

gas presenti all'uscita dai pozzi sono un misto tra gas metano, altri gas

combustibili, vapore d'acqua, ecc. Questi gas, fino a poco tempo fa, venivano

bruciati in torcia, ovvero dispersi e sprecati in quelle fiamme che spesso

vediamo bruciare su altissimi tralicci in prossimità di impianti d'estrazione.

Era prevedibile che prima o poi i dirigenti Agip si sarebbero chiesti come

sfruttare queste potenzialità, soprattutto in questi tempi dove l'energia è

preziosa ed il suo recupero sposa quelle politiche ambientali verso le quali

sia il settore pubblico che privato finalmente si dimostrano sensibili. In casi

di questo tipo, l'esperienza e la competenza del partner nello studiare la

soluzione è fondamentale, ragione per cui è stata interpellata Cefla Scrl,

gruppo che opera in diversi settori, tra i quali il settore dell'energia e

della cogenerazione.

L'obbiettivo da raggiungere per i tecnici della Divisione Impianti della Cefla era quello di utilizzare i gas combustibili estratti, filtrarli e renderli idonei ad alimentare il maggior numero possibile di generatori, per creare una centrale di produzione elettrica redditizia.

Cefla si è dimostrata in grado di fornire ad Agip il progetto "chiavi in mano", dalle infrastrutture edili ai generatori, dal software di automazione e controllo alla gestione della centrale e del personale impiegato. Il pieno successo del risultato ottenuto permette oggi ad Agip di disporre di una centrale di produzione elettrica da 20.000 kW, prodotti da un sistema costituito da 8 generatori azionati da motori alimentati da quello stesso gas che prima era "bruciato" in atmosfera.

In tutto mondo si stanno costruendo nuovi impianti per l'energia eolica Perché è pulita e inesauribile. Ma soprattutto perché, grazie ai progressi tecnologici è diventata la fonte di energia più economica in assoluto.

Supercentrale

Entro il 2020 la richiesta mondiale di energia sarà tre volte superiore a quella del 1970 (dati Intemational energy admunistration). E per quella data anche le riserve di petrolio e gas inizieranno ad assottigliarsi. Per questo il governo europeo ha proposto una normativa per favorire l'elettricità prodotta sfruttando fonti rinnovabili (e Inesauribili) che entro il 2010 dovrebbe far raddoppiare l'energia prodotta in questo modo, portandola al 12 per cento del totale.

Tra queste fonti l'eolico (cioè il vento) ha le

maggiori credenziali per farsi strada. In Europa produce già 4.500 MW (in Italia 100) e nel mondo 7

mila MW.

Semplificazioni nei generatori di elettricità, strutture snelle per ridurre pesi e costi, pale sempre più aerodinamiche (l'Italia, con Enel ed Enea, l'Ente nazionale per le energie alternative, si è fatta promotrice di un sistema a pala singola) stanno rendendo l'energia eolica la più economica in assoluto (vedere tabella in questa pagina). Il vento ha anche altri vantaggi: è pulito e gli impianti sono rapidi da installare nel caso di un'improvvisa crescita della domanda.

Il sole è in ritardo

La fonte rinnovabile più attraente era però sempre stata considerata quella solare. Se infatti si riuscisse a convertire tutta l'energia che la terra riceve dai raggi del sole in un giorno soltanto, se ne avrebbe una quantità 50 volte superiore a quella attualmente consumata da tutta la popolazione mondiale in un anno.

Invece il solare non si diffonde, perché i materiali che convertono un elettricità l'energia della nostra stella sono poco efficienti, gran parte dell'energia si perde nel processi di trasformazione e non ci sono stati negli ultimi anni i progressi tecnologici promessi. L'energia del sole si può utilizzare soprattutto in 2 modi: come calore, scaldando in appositi pannelli l'acqua che poi viene usata prevalentemente per usi domestici, oppure,ed è la tecnologia più promettente, trasformarla tramite speciali pannelli detti fotovoltaici direttamente in energia elettrica. Gli attuali pannelli fotovoltaici hanno però un'efficienza solo del 15%, il che significa che per ogni kilowatt prodotto se ne sprecano quasi 6. Utilizzando altri elementi (come l'arseniuro di gallio) al posto del silicio degli attuali pannelli si potrebbero migliorare le prestazioni, ma con costi ancora troppo alti. Le celle al gallio-arseniuro/gallio-antimonio ottengono per esempio rese del 37%, ma con costi tripli rispetto a quelli del silicio.

Nell'idrogeno il futuro

Nell'idrogeno il futuro

C'è perì un'altra possibile alternativa pulita ai combustibili tradizionali che sta facendo progressi quella dell'idrogeno. Secondo il presidente dell'Enea e premio Nobel Carlo Rubbia, useremo presto questo elemento estraendolo da metano e carbone. I vantaggi dell'idrogeno sono l'enorme disponibilità (l'acqua contiene idrogeno, la "H" di H20) e la pulizia della combustione (l'unico "scarto" sarebbe acqua pura). I problemi finora erano i costi di estrazione e la tendenza a esplodere. Ma le soluzioni sono vicine. E molti pensano che l'idrogeno presto sostituirà la benzina nei motori a scoppio.

All'aeroporto di Monaco è già in funzione un distributore di

idrogeno che rifornisce una Bmw e tre autobus. Per aggirare i problemi del

trasporto (a temperatura ambiente occupa uno spazio 10 volte superiore alla

benzina, perché si trova allo stato gassoso e, per renderlo liquido, è

necessario portarlo a 253° sotto zero) è però probabile che la soluzione

saranno le celle a combustibile, in pratica pile nelle quali entra idrogeno ed

esce elettricità e acqua pura. Con questo sistema

Esistono poi progetti per sfruttare i fiumi del nord del mondo per produrre l'energia che servirebbe per l'idrolisi dell'acqua, la separazione cioè, dell'idrogeno dall'ossigeno. L'idrogeno, quindi, verrebbe trasportato su navi cisterna in enormi thermos.

Salvare il nucleare?

L'energia dell'atomo potrebbe risolvere il problema dell'effetto serra. Ma oggi ha troppi svantaggi: costa molto, produce scorie radioattive ineliminabili, fa ancora paura. In futuro però con i nuovi reattori.

Sono 448 i reattori nucleari oggi in attività e producono il

17% dell'energia elettrica richiesta 2.100 miliardi di kW/h all'anno. In Europa

sono invece 150 e soddisfano il 36% del fabbisogno.

Se la sicurezza è passiva

In futuro l'energia nucleare potrebbe tornare: più sicura e

conveniente. In tutto il mondo si studiano oggi centrali dette "a

sicurezza passiva", basate cioè su contromisure che entrano in azione

automaticamente, senza bisogno di energia esterna o di intervento umano.

Un progetto di centrale supersicura è stato ideato in Italia,

da ricercatori dell'università di Roma, ed è stato chiamato Mars (Multipurpose

advanced reactor inherently safe: reattore avanzato multifunzionale

intrinsecamente sicuro). In questo reattore vi è un sistema che, quando

all'interno del nocciolo (il luogo dove avviene la reazione nucleare3 si supera

una temperatura prefissata, fa spegnere l'impianto prima che si verifichi la

temuta fusione del nocciolo, come avvenne in un altro incidente molto noto, a

Three Mile Island negli Stati Uniti. È stato calcolato che la probabilità di

incidente con questo reattore è pari a 1 evento ogni 50 milioni di anni, omero

5 volte inferiore alla probabilità che un grande meteorite colpisca

Scorie utili

Un problema che la tecnologia nucleare non è ancora riuscita al superare è lo smaltimento delle scorie radioattive che si formano durante la produzione. Negli Stati Uniti è stata proposta una soluzione parziale. Normalmente il combustibile "fresco" (uranio), diventa inutilizzabile dopo 3 anni. La nuova tecnica consente invece di continuare a sfruttare lo stesso combustibile per altri 10-14 anni. Il pro getto, chiamato NPTRE, è stato proposto da Claudio Flippòne dell'università del Maryland.

Tra i reattori sicuri e in grado di riutilizzare le proprie stesse scorie c'è anche quello progettato da Carlo Rubbia, oggi presidente dell'Enea. un reattore che permette di usare come combustibile, al posto dell'uranio,il torio, un elemento almeno tre volte più abbondante dell'uranio nella crosta terrestre e che non produce, come scarto, plutonio, una sostanza che rimane altamente radioattiva per decine di migliaia di anni.

Le ultime risorse alternative

Un solo giacimento di gas idrati nell'Atlantico

contiene tanto metano da bastare agli Usa per-100 . anni. E con le "melme" si

illuminano interi paesi.

Un solo giacimento di gas idrati nell'Atlantico

contiene tanto metano da bastare agli Usa per-100 . anni. E con le "melme" si

illuminano interi paesi.

La ricerca di fonti d'energia alternative sta prendendo in esame anche nuove soluzioni, sorprendenti ma non per questo meno promettenti. Il giorno in cui si riuscirà ad esempio a estrarre dai fondali oceanici le grandi quantità di gas idrato che sono state individuate nei sedi-: menti degli oceani, si potrà avere a disposizione tanto combustibile da poter soddisfare le esigenze energetiche dell'uomo per almeno un secolo. "Odp Leg 164" è il nome in sigla della perforazione fatta un paio di anni fa al largo del South Carolina, nell'oceano Atlantico, ché ha confermato l'esistenza di almeno 35 miliardi di tonnellate di gas idrato in un unico giacimento. Secondo Gerald Dickens dell'università del Michigan, che si occupa di queste ricerche, «ce n'è Cosi tanto che potrebbe soddisfare le richieste di metano degli Stati Uniti per i prossimi 100 anni». Da allora sono stati individuati almeno altri cento depositi. Il "gas idrato" è una fase solida di una miscela di acqua e gas, principalmente metano, che si presenta come ghiaccio-sporco e che si forma in condizioni di bassa temperatura, alta pressione e alta concentrazione di gas, derivato soprattutto dalla putrefazione di piccoli organismi che si depositano sui fondali. L'estrazione è resa difficile dal fatto che quando si porta in prossimità della superficie tale composto, la minore pressione e la maggiore temperatura provocano un'espansione molto veloce esplosiva, dei gas. Oggi si pensa di aspirarlo e stivarlo in grossi sommergibili che lo trasporterebbero a terra. Queste operazioni tuttavia, potrebbero rendere instabili i versanti in cui è intrappolato il metano e dare vita a gigantesche frane sottomarine.

Energia dalla balena

In mare c'è un'altra fonte importante di energia ancora poco

sfruttata: il moto ondoso.Ancorata nella baia di Gokasho,

Dallo spazio e dalle melme

Nello spazio c'è una quantità illimitata di energia: solare, che in futuro si potrà forse convertire in microonde da inviare sulla Terra. Nel frattempo si può sfruttare un diverso tipo di energia cosmica, almeno per alimentare satelliti o stazioni spaziali: quella del campo magnetico planetario. È sufficiente infatti un cavo conduttore che, tenuto al guinzaglio da un satellite, venga fatto orbitare attorno alla Terra tagliando il suo campo magnetico. Si crea in tal modo una differenza di potenziale che, in base agli esperimenti già condotti, può generare fino a 1 MW di potenza.

Energia può essere ottenuta anche dalle melme dei fanghi di depurazione. E quanto avverrà nei prossimi mesi a Londra, dove dalla combustione di tali fanghi si produrrà elettricità sufficiente per alimentare 19 mila abitazioni. E chissà che prima o poi non salti fuori qualcosa anche dalla tanto discussa fusione fredda: malgrado lo scetticismo diffuso nel mondo scientifico ci sono ancora ricercatori impegnati a studiarla. E convinti che possa dare risultati.

Il progetto di Endesa

Il progetto di Endesa La rivoluzione industriale

Una nuova forma di energia: il vapore

Una nuova forma di energia: il vapore

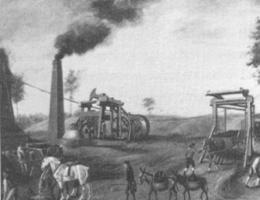

La rivoluzione industriale fu innanzitutto una grande trasformazione dei rapporti sociali, ma sarebbe stata impossibile senza i progressi della tecnica e l'uso di una nuova forma di energia: il vapore.

La sostituzione delle macchine mosse dalla corrente di fiumi e torrenti (energia idraulica) in uso da secoli con le macchine a vapore, il rapido sviluppo delle ferrovie e quello, più lento, della navigazione a vapore dettero per tutto l'Ottocento un grande impulso alla produzione e agli scambi.

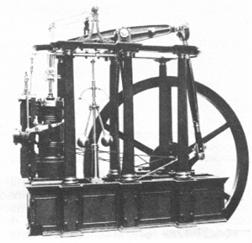

La forza del vapore era stata utilizzata sin dalla prima metà del Settecento per azionare le pompe che nelle miniere evitavano l'allagamento delle gallerie. La prima macchina a vapore impiegata a questo scopo fu messa regolarmente in funzione nel 1712. Era stata progettata da Thomas Neweomen e si chiamava `macchina atmosferica».

Nel 1769 James Watt (1736-1819) perfezionò questa

macchina rendendola più potente ed economica. In seguito, mentre le prime

macchine compivano solo un movimento verticale, egli riuscì ad adattarle per

far muovere una ruota. Questo permise di far muovere ogni sorta di macchine,

oltre alle pompe. Watt non fu solo un inventore, ma anche un industriale:

associato a Matthew Boulton, dal 1775 al 1800 sfruttò i propri brevetti e in

venticinque anni la ditta produsse circa 500 macchine adatte a vari usi,

compreso quello nelle filande di cotone.

Nel 1769 James Watt (1736-1819) perfezionò questa

macchina rendendola più potente ed economica. In seguito, mentre le prime

macchine compivano solo un movimento verticale, egli riuscì ad adattarle per

far muovere una ruota. Questo permise di far muovere ogni sorta di macchine,

oltre alle pompe. Watt non fu solo un inventore, ma anche un industriale:

associato a Matthew Boulton, dal 1775 al 1800 sfruttò i propri brevetti e in

venticinque anni la ditta produsse circa 500 macchine adatte a vari usi,

compreso quello nelle filande di cotone.

Nell'Ottocento, la costruzione di macchine a vapore fu ancora perfezionata, soprattutto allo scopo di ottenere una pressione maggiore. Tra l'altro ciò rese possibile la costruzione delle prime locomotive.

Le ferrovie nacquero dall'applicazione della forza del vapore al sistema da molto tempo in uso nelle miniere e nelle fonderie di servirsi di vagoncini trainati da cavalli o spinti a braccia lungo binari di legno. In un primo tempo la macchina a vapore era fissa e serviva a trascinare i vagoncini con un cavo.

Nel 1804 Richard Trevithick realizzò una prima

ferrovia per le fonderie di Pen-y-Darran, nel Galles del sud; era lunga

Altre locomotive furono costruite in quegli anni, ma i costruttori che ebbero più successo furono George Stephenson (1781-1848) e suo figlio Robert. Nel 1824 essi crearono una fabbrica di locomotive, che furono impiegate sulle prime linee inglesi e poi anche esportate in altri paesi.

Una prima linea ferroviaria progettata da George

Stephenson fu aperta al traffico soprattutto di merci, nel 1825. Molto più

importante però fu

Ci furono anche applicazioni del vapore a veicoli su strada, ma molto più importante fu l'origine della navigazione a vapore, addirittura precedente alle prime ferrovie. Negli ultimi due decenni del Settecento imbarcazioni a vapore furono costruite in Francia, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.

Nel 1802 lo scozzese William Symington realizzò

I progressi della navigazione a vapore furono

però più lenti di quelli delle ferrovie. Anche se nel 1819 una nave americana,

Il futurismo di Marinetti

Nella seconda metà dell'Ottocento e per tutto il Novecento si susseguirono correnti artistiche sempre più rapidamente, l'una in opposizione all'altra.

Tuttavia queste correnti esistevano già da vario

tempo e si basavano su ricerche di ordine artistico, spontaneamente anche se

faticosamente maturate da singole personalità. Programmi preventivi non

esistevano, la creazione passando avanti ad ogni formulazione teorica, che,

comunque, era compito della critica piuttosto che degli artisti. Comunque

nessuno può negare la validità della tradizione del passato, che è

rappresentata adeguatamente dalle opere conservate nei musei.

Tuttavia queste correnti esistevano già da vario

tempo e si basavano su ricerche di ordine artistico, spontaneamente anche se

faticosamente maturate da singole personalità. Programmi preventivi non

esistevano, la creazione passando avanti ad ogni formulazione teorica, che,

comunque, era compito della critica piuttosto che degli artisti. Comunque

nessuno può negare la validità della tradizione del passato, che è

rappresentata adeguatamente dalle opere conservate nei musei.

Il futurismo è il primo movimento che si dà un programma preventivo, che rompe decisamente con tutto il passato sostenendo di essere proiettato nel futuro, che si colloca in posizione volutamente polemica, anzi provocatoria, nei confronti di ogni opposizione.

Sono le idee affermate dal suo fondatore, lo scrittore Filippo Tommaso Marinetti nel Manifesto che diede origine al movimento. Il Manifesto, violento e perentorio nel linguaggio, riprendendo in realtà un vecchio tema, quello della fede nel progresso scientifico, esalta la velocità della vita moderna, anzi «il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa [...]» e, per conseguenza, la macchina, che, con il motore, moltiplica le forze dell'uomo inebriandolo di potenza: «la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità.»

Per questa ragione il centro del futurismo è Milano, la città simbolo del lavoro industriale, che, soprattutto a partire dagli inizi del secolo, vede sorgere o ingrandirsi nuove officine e si espande urbanisticamente oltre i limiti tradizionali.

Il futurismo infatti è un inno alla modernità senza rendersi conto dei

risvolti negativi di essa, del profitto capitalistico, dei pericoli insiti

nella mitizzazione della macchina. Ma tutto ciò è visto non tanto come

partecipazione sociale, quanto esteticamente, sempre nell'entusiastica

ammirazione di tutto ciò che è potente.

Il futurismo infatti è un inno alla modernità senza rendersi conto dei

risvolti negativi di essa, del profitto capitalistico, dei pericoli insiti

nella mitizzazione della macchina. Ma tutto ciò è visto non tanto come

partecipazione sociale, quanto esteticamente, sempre nell'entusiastica

ammirazione di tutto ciò che è potente.

L'ideologia futurista, indipendentemente dai risultati artistici, consiste soprattutto nell'affermazione della superiorità di ciò che è dinamico su ciò che è statico, il primo travolgendo il secondo, a modificarsi, a trasformarsi ed ad avanzare nel tempo.

Ciò che deve essere messo in rapporto con le tesi filosofiche, secondo le quali la vita è un flusso continuo, uno «slancio vitale», un processo di trasformazione dovuto all'«evoluzione creatrice» in una generazione di forma nuove.

Il futurismo, si ferma all'ammirazione esteriore per la potenza della macchina, per la grandezza del superuomo, in forma quasi esclusivamente estetizzante, decadente, retorica.

Si spiega così l'esaltazione dell'azione di per se stessa indipendentemente da ogni fine, dell'aggressione, dalla sopraffazione, della violenza, che esprimono la volontà vitalistica.

Si spiega anche perché il futurismo non possa schierarsi politicamente con la sinistra internazionale e nemica della guerra, ma con la destra italiana, nazionalista e interventista, confluendo con il fascismo. Marinetti finirà con l'accettare da Mussolini onori e prebende.

Infine si spiega la conclamata superiorità dell'Italia, dell'uomo sulla donna, e la volontà di distruggere i musei, le biblioteche e le città-museo.

Qui vediamo raffigurato il quadri di Luigi Rùssolo: "IL DINAMISMO DI UN'AUTOMIBILE"

In questo quadro sono raffigurati tutti gli elementi fondamentali del futurismo: il mito della macchina e della velocità; la violenza del colore; le «linee-forza» per rendere il significato della penetrazione dell'oggetto nell'aria, la cui resistenza viene vinta dalla sua potenza.

Il manifesto

1. Noi vogliamo cantare l'amore del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità.

2. Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.

3. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità.

5. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il

volante, la cui asta ideale attraversa

5. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il

volante, la cui asta ideale attraversa

6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l'entusiasmo fervore degli elementi primordiali.

7. Non v'è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere considerato un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all'uomo.

8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo guardarci alle spalle se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità.

9. Noi vogliamo glorificare la guerra, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna.

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria.

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa; canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni

Ozono e smog fotochimico

|

Informazioni sull'ozono come inquinante e sugli effetti sulla salute. |

L'ozono (O3) è un gas naturalmente presente in atmosfera.

Nella stratosfera,

all'altezza di circa

La fascia stratosferica di ozono non è, comunque, pericolosa per la popolazione perché è confinata ad alta quota.

In prossimità della superficie terrestre (troposfera), l'ozono si forma localmente con un meccanismo diverso ed è il principale componente del cosiddetto smog fotochimico. Lo smog fotochimico è un'insieme di gas inquinanti prodotto dall'azione della radiazione solare sugli ossidi di azoto e sugli idrocarburi emessi durante i processi di combustione, come quelli che avvengono in molti impianti industriali e negli autoveicoli.

A concentrazioni elevate può essere irritante per le vie respiratorie e dannoso per la pelle.

In estate si riscontrano i valori più elevati di ozono, nelle periferie urbane. Episodi critici si verificano in condizioni meteorologiche caratterizzate da intensa radiazione solare e venti moderati (regimi di alta pressione).

Nell'arco della giornata le ore più critiche sono quelle successive alla massima insolazione, indicativamente dalle ore 13 alle 18.

L'ozono, nelle aree abitate, viene costantemente misurato dall'ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) .

I dati giornalieri (valore massimo di concentrazione oraria) vengono trasmessi giornalmente agli Enti interessati e agli Organi di Informazione.

La legge italiana, per la tutela della popolazione, fissa livelli di attenzione e di allarme.

|

livello di attenzione o di informazione alla popolazione: 180 µg/m3 riferito al valore medio su 1 ora. |

Si tratta della concentrazione di ozono oltre la quale si possono verificare effetti limitati e transitori per la salute umana, in caso di esposizione anche di breve durata, in gruppi di soggetti particolarmente sensibili

|

livello di allarme: 360 µg/m3 riferito al valore medio su 1 ora. |

si tratta della concentrazione di ozono oltre la quale esiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione anche di breve durata.

La legge, inoltre, prevede standard di qualità dell'aria per la pianificazione e il risanamento ambientale ed anche livelli di protezione della vegetazione.

|

Gli effetti sulla salute dell'esposizione ad ozono dipendono da: |

la concentrazione di ozono nell'aria;

la durata dell'esposizione,

il soggetto esposto

|

e sono: |

a concentrazioni elevate e di breve durata

a concentrazioni elevate, di breve durata, se frequenti

gli effetti sono maggiori nei soggetti a rischio, come gli ammalati cronici dell'apparato respiratorio, gli anziani, i bambini.

Anche tra la popolazione non a rischio, possono esserci, comunque, soggetti più sensibili all'azione irritante dell'ozono.

|

In caso di superamento dei livelli di attenzione e/o di allarme, ci si può difendere dagli effetti dell'ozono, evitando: |

la permanenza all'aria aperta dei soggetti più sensibili

un intenso esercizio fisico all'aperto

le attività lavorative faticose con prolungata esposizione al sole.

Marx:

La teoria dell'alienazione

L'alienazione per Marx consiste nella

reificazione dell'operaio all'interno della società capitalista. Anzitutto Marx tende a sottolineare la

concretezza della propria analisi in confronto all'astrattezza degli economisti

borghesi che spesso ipotizzano situazioni ideali. Il fatto concreto e

innegabile, secondo Marx, è che nell'economia capitalistica l'impoverimento dell'operaio è direttamente proporzionale

all'arricchimento del capitalista: "l'operaio diventa tanto

più povero quanto più produce ricchezza, quanto più la sua produzione cresce in

potenza ed estensione" . Il lavoratore

è degradato a merce quanto più produce merci e rafforza la

posizione del capitalista beneficiario del suo lavoro. Marx descrive un

primo aspetto dell'alienazione economica. Il lavoratore è alienato rispetto al

prodotto del proprio lavoro che si è tradotto in merci che non appartengono a

lui, ma al capitalista: "l'oggetto, prodotto dal lavoro, prodotto suo,

sorge di fronte al lavoro come un ente esterno, come una potenza indipendente

dal producente" . Il lavoro, secondo Marx, non produce soltanto merci,

esso produce se stesso e il lavoratore come una merce, precisamente nella

proporzione in cui esso produce merci in genere. L'oggettivazione dell'operaio

mediante il lavoro si tramuta in espropriazione ai suoi danni da parte del

capitalista:" questa realizzazione del lavoro appare, nella condizione

descritta dall'economia politica, come annullamento dell'operaio, e

l'oggettivazione appare come perdita e schiavitù dell'oggetto, e

l'appropriazione come alienazione, come espropriazione. L'oggettivazione si

palesa attraverso la perdita dell'oggetto, l'operaio è derubato non solo

degli oggetti più necessari alla vita, ma anche degli oggetti più necessari per

il lavoro. Più oggetti l'operaio produce, meno può possedere e tanto più cade

sotto il dominio del suo lavoro e del capitale. "L'operaio sta in rapporto

al prodotto del suo lavoro come ad un oggetto estraneo". L'operaio, secondo Marx, mette nell'oggetto la sua vita,

e questa non appartiene più a lui, bensì all'oggetto. L'alienazione

dell'operaio nel suo oggetto si esprime, secondo le leggi dell'economia

politica, in modo che, quanto più l'operaio produce, tanto meno ha da

consumare, e quanto più crea dei valori più egli è senza valore e senza

dignità. Il capitalista sostituisce il lavoro con le macchine, costringendo i

lavoratori ad un lavoro barbarico, e riduce a macchine l'altra parte di lavoratori.

Un secondo aspetto dell'alienazione riguarda lo svolgimento stesso

dell'attività lavorativa. Più precisamente Marx

osserva che nell'economia capitalistica l'operaio non trae soddisfazione dal

suo lavoro, ma anzi esso gli produce soltanto fatica e infelicità: "il lavoro resta esterno all'operaio, cioè non

appartiene al suo essere, e l'operaio quindi non si afferma nel suo lavoro,

bensì si nega, non si sente appagato ma infelice, non svolge nessuna libera

energia fisica e spirituale, bensì mortifica il suo corpo e rovina il suo

spirito" . Egli è a suo agio quando non lavora e si sente come

a casa sua, viceversa quando lavora. Il suo lavoro non è volontario, bensì è

forzato, costrittivo. Il lavoro non è quindi la soddisfazione di un bisogno,

bensì è soltanto un mezzo per soddisfare dei bisogni esterni ad esso.

L'esteriorità del lavoro al lavoratore si manifesta a causa della

consapevolezza dell'operaio che mentre lavora sente che il lavoro che sta

effettuando non è cosa sua ma di un altro, che non gli appartiene, e che in

esso egli non appartiene a sé, bensì ad un altro. Il risultato è che il

lavoratore si sente libero ormai soltanto nelle sue funzioni bestiali. Un terzo

aspetto dell'alienazione consiste nella perdita da parte del lavoratore della

sua essenza che lo differenzia dall'animale. Mentre l'animale produce sempre

allo stesso modo e mosso dal bisogno, l'uomo sa produrre nei modi più diversi,

anche indipendentemente dal bisogno, quindi anche cose inutili, ma belle:

"l'animale forma cose solo secondo la misura e il bisogno della specie cui

appartiene, mentre l'uomo sa produrre secondo la misura di ogni specie e

dappertutto sa conferire all'oggetto la misura inerente; quindi l'uomo forma

anche secondo le leggi della bellezza." Infine Marx si sofferma su un

quarto aspetto dell'alienazione, quello dell'uomo dall'altro uomo, del

lavoratore dal proprietario del prodotto del prodotto del suo lavoro. Poiché

il prodotto del lavoro non appartiene all'operaio, e gli sta di fronte come una

potenza estranea, ciò è solo possibile in quanto esso appartiene ad un altro

uomo estraneo all'operaio. Quando la sua attività gli è penosa, essa

necessariamente deve essere godimento per un altro. Quando

il lavoratore è in rapporto al prodotto del suo lavoro, al suo lavoro oggettivo,

come ad un oggetto estraneo, sta in rapporto ad esso così perché un altro uomo,

a lui estraneo e nemico, è il padrone di questo oggetto.

L'alienazione per Marx consiste nella

reificazione dell'operaio all'interno della società capitalista. Anzitutto Marx tende a sottolineare la

concretezza della propria analisi in confronto all'astrattezza degli economisti

borghesi che spesso ipotizzano situazioni ideali. Il fatto concreto e

innegabile, secondo Marx, è che nell'economia capitalistica l'impoverimento dell'operaio è direttamente proporzionale

all'arricchimento del capitalista: "l'operaio diventa tanto

più povero quanto più produce ricchezza, quanto più la sua produzione cresce in

potenza ed estensione" . Il lavoratore

è degradato a merce quanto più produce merci e rafforza la

posizione del capitalista beneficiario del suo lavoro. Marx descrive un

primo aspetto dell'alienazione economica. Il lavoratore è alienato rispetto al

prodotto del proprio lavoro che si è tradotto in merci che non appartengono a

lui, ma al capitalista: "l'oggetto, prodotto dal lavoro, prodotto suo,

sorge di fronte al lavoro come un ente esterno, come una potenza indipendente

dal producente" . Il lavoro, secondo Marx, non produce soltanto merci,

esso produce se stesso e il lavoratore come una merce, precisamente nella

proporzione in cui esso produce merci in genere. L'oggettivazione dell'operaio

mediante il lavoro si tramuta in espropriazione ai suoi danni da parte del

capitalista:" questa realizzazione del lavoro appare, nella condizione

descritta dall'economia politica, come annullamento dell'operaio, e

l'oggettivazione appare come perdita e schiavitù dell'oggetto, e

l'appropriazione come alienazione, come espropriazione. L'oggettivazione si

palesa attraverso la perdita dell'oggetto, l'operaio è derubato non solo

degli oggetti più necessari alla vita, ma anche degli oggetti più necessari per

il lavoro. Più oggetti l'operaio produce, meno può possedere e tanto più cade

sotto il dominio del suo lavoro e del capitale. "L'operaio sta in rapporto

al prodotto del suo lavoro come ad un oggetto estraneo". L'operaio, secondo Marx, mette nell'oggetto la sua vita,

e questa non appartiene più a lui, bensì all'oggetto. L'alienazione

dell'operaio nel suo oggetto si esprime, secondo le leggi dell'economia

politica, in modo che, quanto più l'operaio produce, tanto meno ha da

consumare, e quanto più crea dei valori più egli è senza valore e senza

dignità. Il capitalista sostituisce il lavoro con le macchine, costringendo i

lavoratori ad un lavoro barbarico, e riduce a macchine l'altra parte di lavoratori.

Un secondo aspetto dell'alienazione riguarda lo svolgimento stesso

dell'attività lavorativa. Più precisamente Marx

osserva che nell'economia capitalistica l'operaio non trae soddisfazione dal

suo lavoro, ma anzi esso gli produce soltanto fatica e infelicità: "il lavoro resta esterno all'operaio, cioè non

appartiene al suo essere, e l'operaio quindi non si afferma nel suo lavoro,

bensì si nega, non si sente appagato ma infelice, non svolge nessuna libera

energia fisica e spirituale, bensì mortifica il suo corpo e rovina il suo

spirito" . Egli è a suo agio quando non lavora e si sente come

a casa sua, viceversa quando lavora. Il suo lavoro non è volontario, bensì è

forzato, costrittivo. Il lavoro non è quindi la soddisfazione di un bisogno,

bensì è soltanto un mezzo per soddisfare dei bisogni esterni ad esso.

L'esteriorità del lavoro al lavoratore si manifesta a causa della

consapevolezza dell'operaio che mentre lavora sente che il lavoro che sta

effettuando non è cosa sua ma di un altro, che non gli appartiene, e che in

esso egli non appartiene a sé, bensì ad un altro. Il risultato è che il

lavoratore si sente libero ormai soltanto nelle sue funzioni bestiali. Un terzo

aspetto dell'alienazione consiste nella perdita da parte del lavoratore della

sua essenza che lo differenzia dall'animale. Mentre l'animale produce sempre

allo stesso modo e mosso dal bisogno, l'uomo sa produrre nei modi più diversi,

anche indipendentemente dal bisogno, quindi anche cose inutili, ma belle:

"l'animale forma cose solo secondo la misura e il bisogno della specie cui

appartiene, mentre l'uomo sa produrre secondo la misura di ogni specie e

dappertutto sa conferire all'oggetto la misura inerente; quindi l'uomo forma

anche secondo le leggi della bellezza." Infine Marx si sofferma su un

quarto aspetto dell'alienazione, quello dell'uomo dall'altro uomo, del

lavoratore dal proprietario del prodotto del prodotto del suo lavoro. Poiché

il prodotto del lavoro non appartiene all'operaio, e gli sta di fronte come una

potenza estranea, ciò è solo possibile in quanto esso appartiene ad un altro

uomo estraneo all'operaio. Quando la sua attività gli è penosa, essa

necessariamente deve essere godimento per un altro. Quando

il lavoratore è in rapporto al prodotto del suo lavoro, al suo lavoro oggettivo,

come ad un oggetto estraneo, sta in rapporto ad esso così perché un altro uomo,

a lui estraneo e nemico, è il padrone di questo oggetto.

Le geometrie non euclidee

Il V postulato

Cinque sono i postulati alla base della geometria euclidea:

si possa tracciare una retta da un punto qualsiasi a un

punto qualsiasi

si possa tracciare una retta da un punto qualsiasi a un

punto qualsiasi Lo stesso Euclide negli Elementi, la sua capitale sistemazione della geometria, evita di usare il V postulato nelle dimostrazioni, ove sia possibile utilizzare solo i primi quattro, ad indicare che, molto probabilmente, ha cercato a lungo di dimostrarlo sulla base degli altri quattro e, non essendoci riuscito, lo ha poi inserito fra gli altri.

Dal V postulato Euclide, nella proposizione 30, ricava il seguente teorema, che è equivalente al postulato ed è stato usato storicamente per i tentativi di dimostrazione dello stesso: Per un punto esterno ad una retta passa una e una sola retta parallela a quella data.

I primi critici di Euclide (e cosí fino al 1800)

cercarono di dimostrare il V postulato in base ai primi, ritenendolo un punto

logicamente debole della costruzione euclidea, cosí Proclo (410-435 d.C.) che

nei sui tentativi giunse soltanto a sostituirlo con vari postulati equivalenti,

e nel Rinascimento Wallis (1616-1703) dedusse dall'esistenza di figure simili

il V postulato: questo ha una grande importanza, nelle geometrie non euclidee non

esistono figure simili, perché variando le lunghezze variano anche gli angoli

(questa variazione prende il nome di eccesso angolare).

I primi critici di Euclide (e cosí fino al 1800)

cercarono di dimostrare il V postulato in base ai primi, ritenendolo un punto

logicamente debole della costruzione euclidea, cosí Proclo (410-435 d.C.) che

nei sui tentativi giunse soltanto a sostituirlo con vari postulati equivalenti,

e nel Rinascimento Wallis (1616-1703) dedusse dall'esistenza di figure simili

il V postulato: questo ha una grande importanza, nelle geometrie non euclidee non

esistono figure simili, perché variando le lunghezze variano anche gli angoli

(questa variazione prende il nome di eccesso angolare).

Un grande passo avanti fu fatto dal gesuita italiano Girolamo Saccheri (1667-1773) che cercò di dimostrare il V postulato a contrariis: partendo dalla negazione del postulato delle parallele si aspettava di trovare qualche contraddizione e quindi la negazione dell'ipotesi.

Individua due ipotesi alternative al V postulato:

Ne dà poi due confutazioni errate, ma rimane la grandissima importanza d'essere stato il primo a tentare la via delle geometrie non euclidee.

Solo nel 1800 Gauss, Lobacevskij e Bolyai, indipendentemente

l'uno dagli altri, dettero una sistemazione rigorosa dell'ipotesi degli angoli

acuti: la geometria iperbolica.

Secondo questo tipo di geometria una retta ammette piú d'una parallela passante

per un punto esterno alla retta stessa. Per comprendere questo tipo di

geometria si è fatto inizialmente ricorso ad una ridefinizione delle primitive

geometriche: se si definisce piano l'area interna ad un'ellisse e retta una

qualsiasi corda di quest'ellisse si può intuire facilmente l'esistenza di

infinite parallele passanti per un punto.

Il

matematico tedesco Riemann rivoluzionò il concetto di geometria. Per Riemann

geometria è lo studio di insiemi di ennuple ordinate che vengono raggruppati

secondo certe regole; non è quindi vincolato ad uno spazio fisico, come

pretendeva la geometria euclidea, definita come a priori da Kant nella Critica

della ragion pura.

Il

matematico tedesco Riemann rivoluzionò il concetto di geometria. Per Riemann

geometria è lo studio di insiemi di ennuple ordinate che vengono raggruppati

secondo certe regole; non è quindi vincolato ad uno spazio fisico, come

pretendeva la geometria euclidea, definita come a priori da Kant nella Critica

della ragion pura.

Oltre a questo elaborò la geometria delle superfici a curvatura positiva che fu poi adottata da Einstein per descrivere piú semplicemente lo spazio-tempo: secondo la teoria generale della relatività non esiste una forza di gravità, ma è la massa che incurva lo spazio-tempo, mentre i corpi, che a noi sembrano deviare, seguono la linea piú breve nello spazio-tempo curvo: una geodetica. Se immaginiamo l'universo come una distribuzione omogenea di materia in moto reciproco relativamente lento, possiamo dedurre che la curvatura dello spazio-tempo sia costante in ogni suo punto e che quindi, esso deve assumere la forma di un'ipersfera (sfera quadridimensionale), come in un piano una linea a curvatura costante positiva dà una circonferenza ed una superficie a curvatura costante positiva dà una sfera.

Da Riemann in poi non si è piú considerata la geometria come descrizione della realtà, ma come semplice interpretazione: non si tratta di scegliere la geometria "vera", ma quella che meglio descrive la realtà. Einstein non ha stabilito che la geometria euclidea non sia "vera", ma solo che adottando quella sferica la teoria della relatività risulta semplificata: la geometria ora è realmente fisica, è diventata cioè un modello interpretativo della natura.

Alle origini di internet

Come è nato il sistema di

comunicazione che sta rivoluzionando il mondo

Come è nato il sistema di

comunicazione che sta rivoluzionando il mondo

Internet è nata negli Stati Uniti nel 1969. Il governo americano voleva realizzare una rete

di computer in grado di resistere a un attacco nucleare Gli scienziati

trovarono un modo per far viaggiare i dati in più direzioni: ogni informazione

veniva scomposta in tanti pacchetti, ciascuno dei quali conteneva parte del

messaggio e l'indirizzo del destinatario. Un dispositivo speciale, il

router, leggeva l'indirizzo, controllava lo stato della rete e stabiliva il

percorso migliore da far seguire al pacchetto. In questo modo, se anche

parte della rete fosse andata distrutta, vi erano sempre delle strade

alternative per far giungere i messaggi a destinazione. Questo straordinario

mezzo di comunicazione rimase sconosciuto al grande pubblico per molti anni,

perché era troppo complicato da utilizzare. Nel 1990 gli scienziati del Cern

di Ginevra crearono una nuova rete,

Navigare SU Internet, vale a dire passare da una pagina all'altra, è diventato facilissimo e ha davvero reso il mondo un "villaggio globale".

Il browser:

Il browser:

Per navigare su Internet è necessario installare un browser, come Netscape Navigator o Microsoft Internet Explorer. Il browser è un programma che consente di spostarsi da una pagina all'altra del web, cliccando su parole di collegamento sottolineate e colorate (i link) o digitando il nome del sito da visualizzare nella casella dell'indirizzo.

L'ipertesto

Le pagine di un sito Web sono scritte con un metodo di rimandi interni incrociati, che ci fanno passare istantaneamente da una pagina all'altra nell'ordine che preferiamo: questa caratteristica è detta ipertestualità. Ogni pagina assomiglia ad una mappa piena di rinvii. Il testo ne è concepito come una piramide rovesciata: si parte dalle conclusioni e poi, cliccando, si entra nei dettagli. Perciò l'ipertesto non si sviluppa in lunghezza, ma in profondità e sta a noi decidere se sfogliarne o meno tutti gli strati.

Navigare su Internet

Navigare su Internet

Per entrare nel mondo virtuale, che conta almeno 300 milioni di pagine, la cosa migliore è utilizzare un portale, che propone degli elenchi ragionati di siti, divisi per argomenti, ai quali ci si può collegare con un semplice clic. I portali italiani (come Jumpy, Kataweb, Punto, Tin.it, Virgilio) hanno di solito anche un motore di ricerca, che cataloga automaticamente le pagine web in base a parole chiave, e spesso sono collegati ai grandi motori di ricerca americani, come Altavista e Google, per consentirci di allargare le nostre esplorazioni ai siti stranieri. La selezione e la suddivisione dei contenuti della rete in categorie di indirizzi è solo parte di ciò che offre un portale, che è a tutti gli effetti un grande contenitore di informazioni e di servizi. Quando ci iscriviamo a un portale inserendo i nostri dati, per esempio, riceviamo gratuitamente un indirizzo di posta elettronica che ci consentirà di spedire e ricevere messaggi, di iscriverci a una mailing list per discutere con un gruppo di corrispondenti o di ricevere periodicamente bollettini informativi, detti newsletter. Se scarichiamo dalla rete un programma particolare, newsreader, potremo partecipare ad un newsgroup, un gruppo di discussione sugli argomenti più disparati. Molti portali offrono anche la possibilità di chiacchierare in rete in tempo reale e di creare nuove amicizie mediante le loro chat line e spesso permettono di inviare gratuitamente messaggi SMS ai telefonini degli amici.

Inoltre forniscono informazioni sull'attualità, la finanza, lo sport, lo spettacolo, le condizioni meteorologiche e in genere hanno anche una sezione dedicata al commercio elettronico, con un centro virtuale che riunisce diversi negozi, nei quali possiamo fare acquisti stando comodamente seduti, da casa.

Download

Significa scaricare e indica il trasferimento sul proprio computer di dati, immagini, suoni, programmi prelevati da un sito Internet 11 downloading più praticato è quello dei brani musicali, che viaggiano in rete compressi in un formato detto MP3 e che vanno ascoltati con un apposito programma di lettura. Con un apposito masterizzatore, i brani possono essere poi trasferiti su CD. Il downloading più utile è pero senz'altro quello degli antivirus.

Il banner

Un banner è una segnalazione pubblicitaria, inserita in un rettangolo che si trova in posizione ben visibile! sulla prima pagina di un sito. Può essere statico, ma più spesso è animato, per attirare l'attenzione del navigatore, che deciderà se cliccare o meno sull'icona rettangolare e collegarsi Cosi con il sito pubblicizzato.

![]()

Internet e i rapporti sociali

Internet e i rapporti sociali

Internet è un formidabile Strumento per scambiarsi informazioni, per conoscersi, per fare amicizia o semplicemente per chiacchierare.

La chiacchiera in rete si chiama chat e si svolge sulle chat line: lì tutti possono conversare con tutti, contemporaneamente, inviandosi dei messaggi testuali. Per chattare, è necessario avere un programma apposito, mlRC, che consente di entrare nei canali IRC di chat line. Oppure si può usufruire direttamente della chat line interna ad un portale: prima di cominciare, bisognerà registrare i propri dati, scegliersi una password e un nickname, vale a dire un soprannome.

Quando si chatta, si può farlo collettivamente,

oppure ritirarsi a chiacchierare in privato: nascono così dei piccoli gruppi,

che si ritrovano regolarmente e i cui membri fanno amicizia tra di loro. Se

invece si desidera discutere di un argomento prefissato, è meglio entrare in un

newsgroup: ce ne sono ormai circa 40.000, di cui almeno

L'importante è rispettare sempre la netiquette, cioè il galateo della rete: non intervenire subito nella discussione, ma in un primo tempo assistervi senza partecipare passivamente; non intervenire fuori tema, (Off Topic), se non si vuole essere aspramente sgridati o esclusi dal dibattito; non ripetere domande cui il gruppo ha già risposto e che sono contenute nell'elenco delle FAQ (Frequently Asked Questions) di ogni newsgroup.

Emoticons

Emoticons

per rappresentare gli stati d'animo, sulle chat. nei newsgroup e nei messaggi di posta elettronica si utilizzano delle faccine, che si compongono con i simboli della tastiera e si leggono con la testa inclinata di 90 gradi a sinistra. Sono chiamate emoticons. Tra le più usate :-) significa sono felice, :-)) significa sono molto felice, :-( vuoi dire sono triste e :-* vuoi dire U mando un bacio. Ne esistono almeno cento.

Bibliografia:

siti internet:

https://www.peacelink.it/webgate/ecologia/msg00301.html

https://www.museoelettrico.com/

https://members.tripod.com/matteogalli/energia.htm#fde

Notizia Televisiva:Articolo messo in Rete alle 13:57 ora italiana (11:57 GMT)

Riviste:

Focus di aprile 2000.

Specchio di "La stampa".

P@ssword

Grafica:

Microsoft Office 2000,

P@ssword.

|

Privacy |

Articolo informazione

Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |

Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |

Copyright InfTub.com 2025