|

|

| |

EDIPO RE

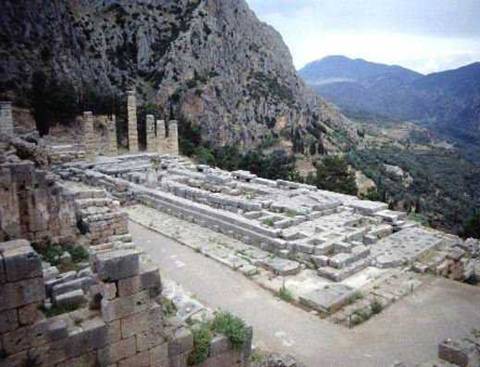

Ripensare Edipo ha una dignità storiografica non inferiore a quella di qualsiasi altra ricerca, se si tiene presente che l'Edipo re appartiene al ristrettissimo numero di capolavori che hanno riproposto nei secoli una sfida ermeneutica mai sopita.Dunque conoscere Edipo è in fondo "conoscere se stessi",secondo il noto precetto del Dio di Delfi.

Mancando notizie certe e precisi riferimenti interni la data di composizione e rappresentazione della tragedia è stato il banco di prova della debolezza delle ipotesi di tutti gli studiosi che si sono cimentati a determinarla,nessuna soluzione è pertanto validamente probabile Il ricordo della peste del 430-427 può essere assunto come terminus post quem: il rito tragico poteva servire da rimozione di quel ricordo e additarne la catarsi e la liberazione,trovare la spiegazione di quella tragedia attuale in una colpa misteriosa e purificarsene i colpevoli.

Tucidide aveva esposto le sue ragioni scientifiche al fenomeno, Sofocle ne aveva indagato le riposte verità, ne aveva investigato il mistero attraverso l'uomo che sa (oida) l'enigma del piede, cioè che conosce se stesso.Solo così era possibile rimuovere dalla coscienza degli Ateniesi quel flagello che non aveva risparmiato neppure l'uomo migliore, Pericle, che aveva riempito di terrore la città sacra ad Atena. L'episodio, emblematico di una contaminazione e di un grave sacrilegio, ebbe quindi il suo peso di ricordi e di angosce per un uomo pio come Sofocle, che aveva visto tanto orrore e aveva voluto indagarlo con la religiosità.

Secondo un'altra datazione, risalente ad Aristotele ed echeggiante nel Sublime, l'Edipo Re sembra stabilirsi non nel 425, ma intorno al 411, prima delle Fenicie di Euripide (410), dopo quei drammi euripidei in cui riappare, a gran distanza dall'Agamennome, il tetrametro trocaico.

L'opera si

apre con la presentazione della città di Tebe afflitta dalla sterilità e dalla

pestilenza; i cittadini chiedono perciò aiuto a Edipo, re della città. Il

sovrano risponde di essere in attesa del ritorno del cognato Creonte, inviato a

Delfi per avere un responso dall'oracolo. Giunto in città, Creonte svela il

responso del dio: per salvare Tebe è necessario scoprire ed esiliare l'uccisore

di Laio.

Edipo organizza immediatamente le ricerche, dichiarandosi ansioso di fare

giustizia. Viene convocato l'indovino Tiresia; costui si mostra dapprima

reticente; in un secondo tempo, minaccia 717c25h to dal sovrano, accetta di svelare

l'amara verità. Il vecchio afferma la colpevolezza di Edipo stesso, il quale

avrebbe ucciso il padre e si sarebbe unito in un rapporto incestuoso con la

madre. Il re, sdegnato, scaccia in malo modo Tiresia, accusandolo di esser

d'accoro con Creonte nel voler rovesciare il suo potere, e prosegue le

ricerche, non credendo assolutamente a ciò che ha udito. Parlando con la moglie

Giocasta, però, scopre le condizioni in cui è morto il suo predecessore e

riscontra elementi simili alla situazione in cui egli, prima di giungere a

Tebe, ha ucciso un viandante per un semplice motivo di precedenza. La moglie

cerca di dissuaderlo da questa ipotesi, e a questo scopo manda a chiamare

l'unico servo superstite dalla strage. Nel frattempo, giunge alla corte un

ambasciatore di Corinto, che comunica la morte di Polibo, re della città.

Edipo, angosciato, pensa che questo dimostri la veridicità dell'oracolo: egli è

infatti convinto di essere figlio del re di Corinto.

A questo punto il messo gli rivela il segreto della sua infanzia: Edipo è stato

trovato abbandonato sul monte Citerone, da qui è stato condotto alla reggia di

Corinto e è stato adottato dal re come fosse suo figlio.L' angoscia di Edipo

cresce sempre di più e mentre la moglie, che ha capito la verità, cerca di

dissuaderlo dal proseguire le ricerche, egli è sempre più desideroso di andare

a fondo.

Il servo superstite, giunto sul posto, si rifiuta di rivelare ciò che sa, ma

poi, costretto dal sovrano, comunica ai presenti tutta la verità. L'uccisore di

Laio è Edipo stesso; il servo, anni prima, non ha però avuto il coraggio di

denunciarlo al popolo, perché, quando egli è giunto in città dopo la strage, ha

visto che il colpevole era già stato investito della carica reale: Edipo aveva

infatti liberato Tebe dalla Sfinge, e perciò era considerato il salvatore della

città. Il sovrano, distrutto, rientra quindi nella reggia. Qui, vista Giocasta

morta suicida impiccata, si acceca trafiggendosi gli occhi con le fibbie della

sua veste. In seguito, dopo un ultimo colloquio con Creonte, si allontana dalla

città in volontario esilio.

L'Edipo Re ruota interamente intorno

alla figura di un solo personaggio, Edipo appunto, che è così quasi

costantemente presente sulla scena. Un'altra caratteristica peculiare di questo

dramma è che l'antefatto tragico precede totalmente l'inizio della tragedia

vera e propria: in questo modo tutta la rappresentazione è giocata su due

elementi fondamentali: l'anagnòrisis e la peripèteia. L'anagnorisis

è il riconoscimento: esso consiste proprio nell'impegno impiegato per

comprendere, lungo tutto il corso della tragedia, chi sia il colpevole del

regicidio.

Scoperto ciò di cui si era in cerca, però, si comprende come nel frattempo si

stesse cercando anche la vera identità del protagonista, che risulta

tragicamente essere la medesima dell'imputato. La peripèteia è quindi il

rovesciamento dell'azione nell'esatto contrario: nei versi 513-862,Edipo,

venuto a conoscenza della tremenda verità, si identifica con l'essere immondo a

cui fino a questo momento ha dato la caccia e vede ricadere su di se tutte le

minacce e le maledizioni che fino a quel momento ha scagliato su un indefinito "altro":diventa

da cacciatore cacciato, del re e del suo

jarmakos

.Dalla sottolineatura di queste due caratteristiche della tragedia è già

possibile comprendere come essa sia interamente giocata sull'ironia tragica.

Con questa espressione si intendono il contrasto e la conflittualità

costantemente presenti nell'opera tra il senso ingannevole di Edipo e il senso

dettato dall'onniscienza dello spettatore e del lettore(v. 219io parlo da estraneo alla faccenda;

vv.264-266combatterò per Laio come se si

trattasse di mio padre e giungerò a tutto pur di stanare l'assassino) . In

questa tragedia tutto è doppio e opposto: ciò che accade prima dell'anagnorisis

rispetto a ciò che accade dopo; la realtà di Edipo che da accusatore

diventa vittima e accusato; infine le stesse parole e le affermazioni del

protagonista, fin dall'inizio, assumono un significato ambiguo. Proprio per

questo, anche al livello linguistico-espressivo, vengono utilizzate figure

retoriche quali l'antifrasi e l'anfibologia, col fine di evidenziare ulteriormente

l'assurdità della situazione. Edipo infatti pronuncia frasi che tendono a

esaltare gli stessi valori che, senza saperlo, ha già tradito: egli in gran

parte dei suoi discorsi prima dell'anagnorisis si dimostra

particolarmente interessato ad accentuare l'importanza dei rapporti familiari,

che poi comprenderà di avere irrimediabilmente distrutto.

Nell'Edipo Re, il ruolo di protagonista

indiscusso spetta indubbiamente a Edipo. Egli è il personaggio tragico per

antonomasia; riassume infatti in sé caratteristiche fra loro antitetiche, che

contribuiscono a creare l'immagine di un "eroe del tragico". Così

Sofocle ribadisce la propria pessimistica visione dell'esistenza: Edipo è

assolutamente innocente, o almeno è convinto di esserlo, ma, nello stesso

tempo, è anche impuro, in quanto, per il semplice fatto di essere nato,

rappresenta l'uomo che, sebbene assolutamente incolpevole,la divinità ha voluto

gravare dei mali e delle colpe più terribili che si possano immaginare .E'messa

in luce così la forte religiosità del poeta,che nel periodo in cui è vissuto

veniva messa in discussione dalle tesi protagoree, che vedevano 'l'uomo misura

di tutte le cose'.Quello che invece Sofocle vuole dimostrare,è che la divinità

può tutto, come ha potuto mettere in moto un ingranaggio al fine di far

giungere in perfetta puntualità Edipo con gli appuntamenti col destino.Infatti

la tragedia,come kaqarsis delle passioni,si pone al centro della problematica del tempo,poiché il

pubblico vive in prima persona i conflitti,concreti e attuali,che ne stanno

alla base,ribadendo la sua funzione paradigmatica.Come per Eschilo, anche per

Sofocle il compito del poeta tragico consiste nell'interpretazione della storia

sacra,sorretta dalla fede in un ordine cosmico divino e

razionale,nell'esistenza di potenze divine che sempre intervengono nella vita

umana.La sua fede era però d'altro conio che quella di Eschilo;quest'ultimo

credeva nella giustizia immanente nelle vicende del mondo e in Zeus suo

custode.Il figlio di Sobillo invece manteneva viva la primitiva religiosità

greca,tendente ad avvertire il divino nel mondo intero. Edipo si impegna nel

ricercare e affrontare la verità, ma, in questa sua ricerca, la sua angoscia

cresce sempre di più e provoca una graduale ma veloce distruzione del suo

potere, oltre che della sua organizzazione mentale.Il metodo di ricerca che

utilizza è molto curato e razionale,ben diverso da quello di Giocasta,ma

all'approccio assolutamente razionale che Edipo vorrebbe applicare alla realtà

si contrappone quindi la realtà stessa, che si manifesta in modo

incomprensibile per l'uomo, senza seguire alcun ordine logico, né tanto meno

temporale.Sempre attenendosi ai principi dell'ironia tragica,il figlio di Laio

scaglia maledizioni atroci,esige la ricerca e il bando dell'omicida.(cfr

vv135-140) I primi due aspetti sottolineati mettono già chiaramente in luce

l'importanza che in questa tragedia assume la riflessione sulla condizione

umana. Viene innanzi tutto evidenziata la debolezza dell'uomo: egli è

totalmente impotente di fronte alla realtà, in quanto il suo destino è regolato

dalle scelte della divinità. L'idea della fragilità umana non implica però

direttamente il fatto che l'uomo sia totalmente insignificante; al contrario

egli si impegna nella ricerca del vero, ed è proprio questa ricerca che reca

all'uomo dignità e grandezza, prerogative che gli restano anche quando egli

giunge al massimo del dolore e della rovina. Il meccanismo della conoscenza si

rivela così molto particolare: l'uomo si sforza di conoscere, e, quando

finalmente possiede la conoscenza, il suo coraggio sta nell'accettare e saper

sopportare la sua tristezza, dimostrando così la sua saggezza. L'uomo passa

perciò dall'inconsapevole felicità alla triste verità.

E' quindi possibile sottolineare quattro aspetti fondamentali del protagonista:

egli è il "self-made man", l'investigatore del vero, il turannos infine è l'uomo a confronto con il suo

subconscio. All'interno della tragedia viene evidenziato di volta in volta

nell'agire del personaggio uno di questi ruoli.

Lo scontro con Tiresia e la dimensione oracolare

Enigmi e oracoli fanno da sfondo all'Edipo Re, e poiché la loro natura è doppia, ne consegue che tutto è doppio in questa tragedia, strutturata in modo che nella seconda parte di essa ciò che viene detto e fatto è l'esatto contrario di ciò che avviene nella prima.Questa doppiezza e ambiguità vengono egregiamente rappresentata nella figura di Tiresia: secondo F. Fergusson "In questa parte le opinioni, le visioni, da qui anche i propositi degli antagonisti sono in contrasto diretto. Poiché entrambi s'identificano tanto completamente con le loro visioni e con i loro propositi, il dibattito scende da un livello dialettico su un piano che sta completamente al di sotto del razionale: diventa crudelmente ad hominem. Noi siamo in una posizione quanto mai favorevole per scorgere l'assurda incommensurabilità dei veri esseri di Edipo e Tiresia; essi indietreggiano l'uno dall'altro così come entrambi indietreggiano dal soprannaturale.Alla fine del colloquio chi ha ricevuto la ferita più profonda è Edipo e il suo grande discorso 'o ricchezza, o forza del potere', è un'espressione molto più lirica di quanto non lo fosse l'ordinata esposizione con cui aveva incominciato."

Tiresia, con parole rese solenni da termini epici (prosaudan...) e tecnici, e perciò prive d'ira, ma gravide di scherno e ironia per l'avventatezza del bando appena proclamato (ai vv. 236-240), ritorce l'accusa e la rende grave e terribile ('empio contaminatore di questa terra' con la formula del responso delfico ); nell' esacerbazione delle passioni , che stravolgono la mente, Edipo non riesce ad ordinare l'intricato intarsio di fatti e allusioni e partorisce la ritorsione in un' accusa che si sviluppa con una logica: se egli non è colpevole, l'indovino mente per un occulto interesse, cioè per appoggiare una congiura di palazzo tesa a cacciare lo straniero,addossandogli l'antico ed impunito delitto. La rhsis di Tiresia è tutta giocata sulla paradossale e orrenda antitesi tra vedente e cieco,tra luce e tenebre , in un crescendo profetico di imenei e maledizioni, in un riecheggiare di urla a lamenti. Tiresia è quel sofferente indovino di cui Sofocle si serve anche in Antigone per rivelare una verità che gli altri mortali difficilmente vedrebbero.Egli è fisicamente cieco, ma Edipo e parimenti il coro, affermano che se vi è qualcuno in grado di scoprire chi è il colpevole questo è Tiresia, con la sua soprannaturale a profonda visione del futuro. A questo punto del dramma, Edipo è al polo opposto dell'esperienza nei riguardi di Tiresia: egli è eroe, monarca, capo dello stato, vede eppure non sa.In questo momento la sua conoscenza è oida, cioè 'so per aver visto'(tu che vai gli occhi, ma non vedi il male dentro il quale ti trovi vv 403-404), mentre, dopo la peripeteia ,si accecherà e solo in quel momento conoscerà veramente, come prima sono chiare,davanti agli occhi ciechi di Tiresia, le fasi dell'infelice vicenda di Edipo.

Il colloquio è vivace e si snoda tra due poli opposti: l'impulsiva eloquenza dell'accusa di Edipo e la sottile dialettica della difesa di Creonte.

Questi, affranto dal peso dell'accusa, manifesta al Coro il desiderio di morire, e se Edipo crede "con sguardo e cuore fermi" di avere subito con atti o parole un'offesa tanto grave, che lo renderà indegno della sua patria. Non può credere che si attribuisca ad un suo consiglio la menzogna dell'indovino.Il Corifeo, con atto di deferenza( non vedo ciò che fanno i potenti) , risponde con 'ignoro' e 'non so' alle domande.

Entra in scena Edipo (v 532) che lo accusa direttamente di aver tramato la sua rovina per rubagli il regno.Si svolge tra i due un contrasto che, iniziato con una dialettica calma e disticomitia (vv.543-556), precipita in una concitata sticomitia.

Edipo, riconosciute le doti oratorie di Creonte,si dice incapace di comprendere le sue giustificazioni, perché lo ritiene acerrimo nemico e uomo malvagio.I punti di forza dell'accusa di Edipo dono:il consiglio datogli da Creonte di interrogare l'oracolo, le ricerche infruttuose sull' assassinio di Laio, il passato silenzio di Tiresia che ha stima di saggio .Questi fatti conducono all'ovvia conclusione:se non fosse stato d'accordo con te, non avrebbe mai affermato che ho ucciso io Laio. (vv572-573)

Creonte ribatte, cercando di smontare con un'ampia e razionalistica rhsis e con argomentazioni dialettiche di tono socratico il movente dell'accusa,la brama di potere. Egli si presenta come un uomo amante del quieto vivere.Ecco le sue stringenti deduzioni: nessuno sceglierebbe di regnare tra le paure piuttosto che riposando senza timore,se avrà gli stessi poteri.Io non ho alcun desiderio di essesr un turannos piuttosto che agire daturannos, né altro che sa di essere saggio.Ora ho da te tutto senza paura;se invece comandassi, dovrei fare molte cose contro il volere.Come potrebbe essere per me la turannis più dolce di possedere un potere e di un governo senza affanni?Non sono tanto illuso da desiderare altri beni che non siano uniti al mio vantaggio.Ora sono caro a tutti,ora ognuno mi ama, ora chi ha bisogno di te chiama me.Perché dunque dovrei prendere quelli, lasciati questi vantaggi?(vv.585-599).Riguardo all'accordo con Tiresia lo incita a recarsi a Delfi per apprendere il vero, prima di condannare per labili indizi: cacciare un amico leale lo dico uguale a togliere la vita che soprattutto si ama.solo il tempo rivela l'uomo giusto,ma il malvagio anche in un solo giorno potresti conoscerlo.

Edipo non si lascia convincere e gli annuncia che per sua difesa vuole la sua morte e non l'esilio.Con un dialogo più serrato che risolve la sticomitia in antilabh ,Edipo richiede ubbidienza anche se dovesse essere in errore.Creante ribatte con un principio rivoluzionario, che sarà proclamato soltanto dal giurisdizionalismo moderno:non però se uno governa male.

In questo momento di estrema tensione in cui ognuno si appella alla giustizia della città nella impossibilità di conciliare le divergenti posizioni, annunziata dal Coro, entra Giocasta, opportuna a compiere la neikos.

L'intervento di Giocasta

L'intervento di Giocasta nel litigio tra il marito ed il fratello che si concluderà con la grazia, è pacificatore, riporta un po' di calma e dà una pausa nell'azione scenica dopo l'asprezza del contrasto con Tiresia.Esso è condotto con abilità e con estrema razionalità più che con slanci poetici e ricalca la tecnica oratoria che doveva essere presente agli spettatori che assistevano ai processi nei tribunali.

Il nodo tragico di tutta la scena sta nell'errato giudizio di Giocasta sulla validità delle profezie.Ella rispetta il giuramento agli dei(v647),ma è portata a concludere che la loro volontà non può essere oggetto di umana conoscenza, perché crede che la profezia della morte di Laio per mano del figlio non si sia avverata.Il dubbio umano è fermamente condannato davanti alla voce divina alla quale l'uomo non può sfuggire. Sofocle presenta l'umana conoscenza in forma tragicamente ironica e la condanna a priori.Nella lotta tra uomo e dio egli si schiera apertamente dalla parte del dio senza pietà per questi esseri dubbiosi.Solo allo squarciarsi delle tenebre Sofocle stenderà il suo pianto di compassione sulla tragica solitudine umana

La caratteristica peculiare della funzione del Coro in Sofocle è che, pur essendo inserito nell'azione scenica, non ha più l'incarico di interpretare il significato recondito dell'azione, né di mediarlo rispetto al pubblico, essendo abbastanza intelligibile da tutti.In questa tragedia Sofocle si serve del coro, interpretato dai tebani, per suscitare la riflessione negli ascoltatori.Il primo stasimo è caratterizzato da un ritmo concitato e scattante nella partecipazione di orrore e pietà per la sorte dell'ignoto omicida, che poi sfocia in una calma provocata dalla presenza del dubbio riguardo la colpevolezza di Edipo.

Il secondo,invece, si avvia dalla preghiera alla 'purezza' di Edipo e da una sua frase(v.823) che riprende per celebrare le leggi divine. A queste si oppone la ubris che genera la tirannide, dalla quale chiede di essere libera la terra.Poi alla condanna della superbia che non teme la giustizia ed è punita da una kaka moira si leva la deprecazione contro i falsi presagi e il rifiuto del culto di Apollo.

Il terzo stasimo ricalca la forma dell' uporcema (da upo e orceomaai "danza al ritmo del canto")in onore di Apollo,che serve a Sofocle a preparare attraverso il contrasto la catastrofe,ed è un inno al Cicerone, perché patria di Edipo.Nell' antistrophè il Coro si interroga sui natali di Edipo e attraverso una serie di ipotesi ne arguisce un'origine divina.

L'ultimo stasimo è il canto sereno della contemplazione dell'umana nullità ,l'inno alla gnwmh che può dare consolazione nello sforzo con la sua forza catartica.

Secondo H.W.Smyth "la maggior parte di questi canti, generalmente brevi, ricorre immediatamente prima della catastrofe -di cui il coro non presenta alcun presentimento- interrompendo la continuità della narrazione con una sorta di ironia drammatica, ma mettendo altresì in rilievo l'estrema tensione della situazione".

L'interpretazione di Freud L'interpretazione che Freud diede del mito di Edipo così come esso compare nella tragedia sofoclea non rappresenta solo uno dei tanti punti di vista espressi dagli studiosi nel corso del tempo, bensì si configura anche come un termine di paragone imprescindibile per le interpretazioni successive. E' vero infatti che, in un modo o nell'altro, ogni ellenista o storico che abbia preso in considerazione il mito edipico dopo Freud ha dovuto prendere in considerazione le teorie di quest'ultimo, se non altro per confutarle, rettificarle, adattarle.

Sigmund Freud arriva a elaborare le proprie

tesi a partire dalla sua esperienza di medico neurologo; come riferisce ne L'interpretazione dei sogni, tra i

soggetti affetti da nevrosi o anche sani da lui esaminati, molti tendevano a

sognare la morte del genitore del medesimo sesso.

Partendo dalla regola secondo la quale il sogno non rappresenta i desideri del

momento in cui si vive, ma desideri provati in epoche passate, Freud arriva a

sostenere che in generale ogni bambino è portato, nei primi cinque anni di

vita, ad essere attratto da genitore di sesso opposto e a percepire come rivale

ostile quello del medesimo sesso, fino a desiderarne la morte.

Si potrebbe pensare che tale ostilità derivi

dal desiderio, da parte del maschio, di raggiungere il prestigio detenuto dal

padre in una società fondamentalmente patrilineare, e, da parte della femmina,

di raggiungere l'indipendenza sessuale che invece le viene negata dalla madre.

In realtà il periodo in cui il bambino soffre del complesso di Edipo che lo

porta alle reazioni descritte, deve essere collocato nella prima infanzia e non

nell'adolescenza per poter essere rilevante nella strutturazione della

personalità individuale.

La leggenda di Edipo

Freud ritiene che la conferma alla sua teoria

psicanalitica possa venire dalla leggenda edipica così come è stata elaborata

dalla tragedia sofoclea. Freud rifiuta

l'interpretazione solo come una "tragedia del destino". Egli ritiene

che il successo della tragedia risieda soprattutto nella sua

"materia", cioè nella vicenda di Edipo stessa. Infatti, se si accetta

che nei primi anni di vita tutti hanno desiderato unirsi con la madre e

uccidere il padre (o viceversa, nel caso delle femmine), è ovvio che la

tragedia non fa che mettere in atto, sulla scena, i desideri infantili di ogni

persona umana.

Sarebbe proprio per questo, secondo lo psicanalista, che il mito di Edipo è

ancora capace di commuovere, mentre le tragedie moderne del destino non

riescono più a farlo. Per usare le parole di Freud:

Il suo destino (quello di Edipo) ci colpisce solo perché avrebbe potuto essere il nostro, perché l'oracolo ha fatto a noi, come a lui, la stessa maledizione prima della nostra nascita.(...) Re Edipo ci mostra semplicemente la soddisfazione dei nostri desideri infantili.

La presunzione dello psicanalista sta forse nell'aver identificato come universale la commozione suscitata dal dramma e nell'aver trovato nella speciale materia di esso l'unica, universale "molla" che genera l'effetto tragico.

La repressione e la tragedia

Essendo generalmente il pubblico teatrale

composto da persone adulte, nessuna di esse, a meno di essere affetta da

nevrosi, soffrirà del complesso di Edipo. La tragedia non rivela dunque un

desiderio presente, ma uno passato, ed è tanto più capace di suscitare

commozione quanto più tale desiderio è stato rimosso dall'inconscio.

Ma la tragedia agisce in modo simile alla psicanalisi, costringendo ciascuno a

porsi dinanzi a ciò che si era misconosciuto perché contrario alla morale.

Nietzsche si misurò più volte col mito dell'eroe tebano, anche al di là dell'interpretazione datane dal tragediografo. Il filologo tedesco applicò ad esso categorie estetiche inedite da lui elaborate, che lo portarono ad allontanarsi sempre più dai paradigmi interpretativi consolidati nella sua epoca e fortemente radicati nell'ambiente accademico.

La prima testimonianza dell'interesse di Nietzsche per le tragedie sofoclee aventi Edipo per protagonista è rappresentata da un commento del primo canto dell'Edipo Re. Secondo questa interpretazione, su cui l'autore si appiattisce a causa della natura scolastica dell'elaborato, Edipo deve essere considerato come il simbolo dell'incapacità umana di opporsi ai rovesci della sorte: il motivo della lotta contro il destino era già stata colta come motivo centrale della tragedia nell'ambito dello stoicismo, ma il giovane Nietzsche conosceva questa lettura principalmente dai testi sui quali studiò.Dal punto di vista estetico, N la giudica perfettamente riuscita, seguendo le orme della Poetica di Aristotele, mentre dal punto di vista etico-didascalico essa è ritenuta imperfetta e pertanto bisognosa di un completamento, che le giungerà nell'Edipo a Colono: solo a quel punto si realizza infatti la conciliazione tra gli uomini e gli dei, la quale permette di affermare che l'intervento divino è comunque non arbitrario, bensì mirato a conservare l'equilibrio del mondo.

Un taglio nettamente diverso, sintomatico di maggiore originalità, è quello assunto nel commento puntuale del testo poetico: l'autore legge il dramma di Sofocle come opera d'arte prevalentemente musicale, identificandone il pubblico con l'appellativo di ascoltatori e non di spettatori e vedendo nel prologo una vera e propria ouverture operistica che riesce a contenere tutti gli elementi centrali della tragedia stessa.

Una nuova interpretazione

Nel 1870 a Basilea tenne un corso sull'Edipo Re,che rappresentò l'occasione per una nuova interpretazione molto diversa da quella giovanile. Le radici di questa inversione di tendenza risiedono nella constatazione del radicale pessimismo della mentalità greca, che vede l'uomo in balia del destino in maniera del tutto svincolata dalla sua condotta effettiva: a questo punto, cercare per Edipo una colpa specifica sarebbe, oltre che inutile, anche scorretto: equivarrebbe infatti ad applicare all'opera categorie estetiche moderne, disconoscendo il reale significato del tragico per i Greci. La sofferenza di Edipo diviene allora non solo necessaria, ma anche positiva, specialmente se considerata insieme al compimento dell'Edipo a Colono

In quest'opera e nei frammenti risalenti

all'epoca della sua redazione Nietzsche inserisce Edipo nel solco della

dialettica apollineo-dionisiaco e lo sceglie, insieme al Prometeo di Eschilo,

come modello di eroe dionisiaco, del quale il personaggio sofocleo sembra

incarnare le caratteristiche fondamentali: dismisura ed esaltazione di sé,

capacità di dissolvere il principio di individuazione apollineo.

Queste stesse qualità sono quelle che lo fanno sprofondare nel baratro, pagando

pienamente il prezzo delle sue azioni.

L'autore ha quindi buon gioco a usare la figura di Edipo per polemizzare contro

l'idea di serenità greca, pregiudizio

largamente diffuso ma sconfessato dalla stessa trama: di serenità si può

parlare solo in riferimento all'Edipo a Colono, per cui solo alla fine di un

lungo percorso di espiazione e sofferenza.

Ciononostante, l'aspetto più innovativo

dell'approccio di Nietzsche alla

figura di Edipo risiede nello spostamento dell'attenzione dalle tragedie di

Sofocle al mito in sé: si tratta infatti di un atteggiamento destinato ad avere

largo seguito e ad aprire la strada a interpretazioni diverse da quella

tradizionale anche a partire da discipline quali l'antropologia, l'etnologia o

addirittura la psicanalisi. Il personaggio di Edipo viene dipinto con tratti

per molti versi superoministici: egli

è portatore di un'alta sapienza dionisiaca che lo porta a spezzare

"l'ordine del presente e del futuro", a violare "i più sacri

ordinamenti naturali", ma è anche colui che ne soffre le conseguenze fino

all'autodistruzione, "sperimentando su di sé la dissoluzione della natura" da

lui ingenerata.

Nietzsche fu pienamente consapevole

della carica eversiva della sua interpretazione, così da criticare l'atteggiamento

dei professori di liceo della sua epoca, i quali, imbarazzati dalle tragedie di

Edipo, ne offrivano esclusivamente una lettura in chiave moralistica, ricavando

dal mito un generico insegnamento di passiva sopportazione del destino.

Leggendo la tragedia di Sofocle non ho potuto fare a meno di notare che le tematiche proposte sono molto vicine a quelle che interessano direttamente la nostra società.Al giorno d'oggi, chi è Edipo?Chi sono quelle divinità che lo sovrastano e gli negano la possibilità di cambiare il proprio destino?Proprio oggi ho visto alla televisione un programma in cui venivano mostrate la condizioni dei giovani in Brasile:proprio come quelle di Edipo, disperate e senza via di uscita.Ma senza bisogno di spingermi così lontano, è facile trovare degli(e quanti!) esempi nella realtà in cui vivo:il caso più lampante è quello di Erica, una mia coetanea che ha ucciso proprio come Edipo il padre,la madre.Ma fino a che punto è realmente lei responsabile del crimine commesso?Almeno ai tempi del religiosissimo Sofocle, si poteva attribuire la colpa agli dei ed al destino. A chi ci possiamo rivolgere invece oggi, quale può essere il mio punto di riferimento?Quale è il dio così crudele che permette un crimine così efferato?Ma invece c'è, io già lo vedo, ho capito chi è.E' la televisione, che ci porta a vedere la violenza come un fatto quotidiano da osservare mentre stiamo cenando, è il computer, che ci porta ad estraniarci dalla realtà, è tutto ciò che ci fa perdere il contatto con la terra, con noi stessi, che ci omologa nei prototipi di perfetti consumatori, è tutto ciò che ci allontana dalla creatività, dalla nostra giornaliera follia.

Infatti, siamo riusciti a conoscere la terra in lungo e in largo,abbiamo esplorato i cieli,possiamo intendere tutti gli elementi della materia, e abbiamo macchine con le quali con un semplice gesto possiamo essere in contatto con l'altra parte del mondo in tempo reale.Ma siamo realmente arrivati lontano? Sono proprio queste le cose che realmente contano?Siamo riusciti nell'impossibile, ma ancora non abbiamo potuto conoscere noi stessi,abbiamo la Luna e gli astri, ma non riusciamo a perforare il guscio e scoprire tutto quello che abbiamo dentro.

E' per questo motivo, secondo me, che l'Edipo Re, come un po' tutte le tragedie di Sofocle, sono ancora terribilmente attuali, forse più ora di prima.

Atene:un villaggio globale,C.Fucarino

Idea di un teatro,F.Fergusson

Il ramo d'oro,J.G.Frazer

Rito e poesia corale in Grecia, H.W.Smyth

L'interpretazione dei sogni,S.Freud

La nascita della tragedia,F.Nietzscheedipo alla luce del folclore,V.Ja.Propp

Letteratura e pubblico nella Grecia antica,CH.R.Beye

La tragedia greca,M. Pohlenz

Letteratura greca,F. M.Pontani

Informazioni ricavate da internet

IL PROBLEMA DELLA DATAZIONE.................p.2

IL CONTENUTO DELLA TRAGEDIA.................p.4

LA STRUTTURA DELL'OPERA....................p.4

LA PRESENTAZIONE DEL PERSONAGGIO..............p.6

LO SCONTRO CON TIRESIA E LA DIMENSIONE ORACOLARE......p8

IL CONFRONTO FRA EDIPO E CREONTE..............p10

L'INTERVENTO DI GIOCASTA....................p10

IL RAPPORTO CON IL CORO....................p12

L'INTERPRETAZIONE DI FREUD...................p14

L'analisi dei sogni

La leggenda di Edipo

La repressione e la tragedia

L'INTERPRETAZIONE DI NIETZSCHE................p16

una nuova interpretazione

la nascita della tragedia....................p18

L'EDIPO RE, UNA TRAGEDIA ANCORA ATTUALE...........p.20

BIBLIOGRAFIA..........................p.22

|

Privacy |

Articolo informazione

Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |

Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |

Copyright InfTub.com 2025