|

|

| |

Gli insetti

più conosciuti si classificano in imenotteri,

coleotteri, ditteri e lepidotteri.

L'ape cosiddetta domestica appartiene all'ordine deg 838c24i li imenotteri. I caratteri

essenziali degli imenotteri sono la metamorfosi completa, ali membranose,

dimorfismo sessuale accentuato, cervello ben sviluppato.

La famiglia degli Apidae, si

suddivide nei generi Melipona, Bombus, Trigona e Apis a cui appartiene

l'ape domestica. Al genere Apis appartengono quattro specie l'Apis cerana, l'Apis florea, l'Apis dorsata,

e l'Apis mellifica.

L'Ape cerana - o ape indica - è diffusa in gran parte dell'Asia Cina, Giappone, India, gran parte della Siberia, in Afghanistan a ovest arriva in contatto con l'ape mellifica. Le colonie d'api sono poco popolose e non propolizzano, sono oggetto di allevamento.

L'Ape dorsata, ape gigante dell'India, la si trova nel Sud-Est asiatico fino alle Filippine è molto aggressiva e costruisce un solo favo all'aperto, non è un ape propriamente domestica.

L'Ape florea ha la stessa distribuzione dell' ape dorsata è un ape di piccola taglia e costruisce un solo favo.

L'Ape mellifica - o ape occidentale - pare che si sia sviluppata nella regione dell'Himalaya e derivi dall'ape cerana. L'ape mellifica è la più diffusa del genere Apis, questa specie popola l'Europa,l'Africa, l'Asia Occidentale e dopo l'esplorazione dei nuovi continenti è stata introdotta nelle Americhe, in Australia, in Nuova Zelanda.

La specie apis mellifica conta numerose razze che si distinguono per i caratteri morfologici dovuti alla loro diffusione geografica. Le principali razze sono:

l'ape mellifica mellifica, ape nera che popola l'Europa occidentale e settentrionale, ape con sviluppo primaverile tardivo ma con buone capacità di svernare con temperature molto basse. Sottospecie dell'ape mellifica mellifica sono l'apis mellifica sylvarum diffusa in Scandinavia, l'apis mellifica lehzei diffusa in Olanda.

l'ape mellifica ligustica -o ape italiana- diffusa in quasi tutto il territorio italiano, dalle zone pedemontane del Nord fino alla Calabria, in Sicilia si trova l'ape mellifica sicula di colore scuro. L'ape ligustica si differenzia dalle altre razze perchè le operaie hanno i primi segmenti dell'addome di colore giallo chiaro, le regine sono gialle dorate, con enorme capacità di ovodeposizione, la coloniaè operosa e docile e poco portata alla sciamatura. Di negativo le colonie hanno la tendenza al saccheggio. Le regine di razza ligustica vengono esportate in tutto il mondo, ceppi puri di api ligustica si trovano ormai solo in un isola di fronte l'Australia.

l'ape mellifica carnica l'area di diffusione di questa razza copre le Alpi centro orientali, l'Austria, la Slovenia e la parte meridionale dell'ex-URSS. Il colore è scuro e la taglia è più grande della ligustica e della mellifica. Si sviluppa rapidamente in primavera, ma registra una forte propensione alla sciamatura.

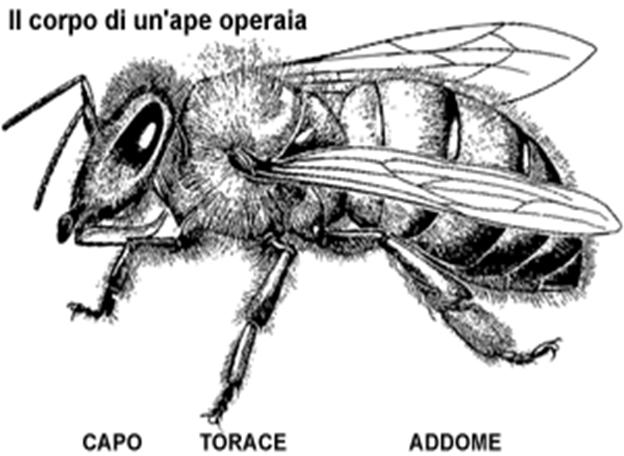

Il

corpo dell'ape operaia adulta è rivestito da uno strato protettivo, provvisto

di setole e peli ed è formato di tre parti, la testa, il torace, l'addome. La testa e il torace sono

nettamente distinti dall'addome.

Il

corpo dell'ape operaia adulta è rivestito da uno strato protettivo, provvisto

di setole e peli ed è formato di tre parti, la testa, il torace, l'addome. La testa e il torace sono

nettamente distinti dall'addome.

La testa dell'ape operaia è

grossolanamente triangolare, agli angoli superiori si trovano gli occhi composti, due, di grosse

dimensioni. Sono costituiti da migliaia di piccoli elementi che permettono la

formazione dell'immagine dell'ambiente circostante.

Oltre gli occhi composti l'ape possiede tre occhi

semplici o ocelli, disposti sulla fronte, la loro funzione sembra sia di

vedere gli oggetti molto vicini, funzionano più come celle foto-elettriche che

come occhi.

L'angolo visuale delle api è vicino a 360°, vedono male i dettagli degli

oggetti, ma distinguono bene le forme. L'ape riesce a percepire alcuni colori a

differenza dell'occhio umano che percepisce i colori dal rosso al violetto. Il

campo di visione è contratto verso il rosso e dilatato verso l'ultravioletto

(invisibile all'occhio umano) per le api è un vero e proprio colore.

Le antenne. Le

antenne sono di forma cilindrica, ripiegate a "L", con la base

inserita entro due fossette membranose. Sono composte da migliaia di sensilli i

quali sono di tipo tattili, olfattoriali, termorecettoriali, igrorecettoriali.

Le antenne. Le

antenne sono di forma cilindrica, ripiegate a "L", con la base

inserita entro due fossette membranose. Sono composte da migliaia di sensilli i

quali sono di tipo tattili, olfattoriali, termorecettoriali, igrorecettoriali.

Le api ripuliscono le antenne dal pulviscolo atmosferico, affinché la

percezione sensitiva sia ottimale.

L'apparato

boccale, si trova all'angolo inferiore della testa ed è costituito dal labbro superiore, due mandibole, due mascelle e labbro inferiore.

Il labbro superiore provvisto di sensilli gustativi è molto ridotto.

Le due mandibole disposte ai lati della bocca modellano la cera che fuoriesce

dalle ghiandole mandibolari e con essa costruiscono i favi.

Le due mascelle, mobilissime, costituite da articoli distinti servono per

afferrare insetti avversari, per difesa, per masticare e aprire gli opercoli

alle api nasciture.

Il labbro inferiore è originato dalla fusione di un secondo paio di mascelle,

formato di vari articoli tra essi la ligula.

La ligula è una specie di proboscide, l'ape la inserisce nel calice florale per

la raccolta del nettare che viene aspirato.

Nella regina e nei fuchi l'apparato boccale è meno sviluppato e i fuchi non

hanno le ghiandole mandibolari.

Il torace

è ricoperto di peli che ne mascherano la segmentazione. È formato da tre

segmenti, prototorace, mesotorace, metatorace: nei segmenti si evidenziano una lamina dorsale, una

ventrale e due laterali.

Il prototorace reca ai lati l'attacco del primo paio di zampe ed il primo paio

di ali. Nel mesotorace sono attaccate il secondo paio di zampe. Il metatorace è

il terzo segmento, che porta lateralmente il terzo paio di zampe.

Le zampe

servono sia per la deambulazione che per la raccolta del polline e per la

pulizia del corpo da eventuali particelle estranee. Le zampe sono costituite da

una serie di segmenti articolati e ricoperti di peli.

Le zampe presentano caratteristiche particolari: le anteriori sono più corte e

possiedono una spazzola in cui l'ape inserisce le antenne per pulirle dal

polline, così le stesse hanno i sensilli sempre ben funzionanti.

Le zampe medie, sono più robuste e nella tibia si trova uno sperone che serve

all'ape a staccare il polline dalle cestelle. Le zampe posteriori presentano

all'esterno della tibia una concavità detta cestella, luogo di accumulo del

polline bottinato sui fiori, delle spazzole, setole rigide con cui l'ape si

pulisce il corpo imbrattato di polline.

Le ali

sono membranose e costituite da due sottili lamine, sovrapposte e ravvicinate e

di forma 'subtriangolare'. Allo stato di riposo le ali sono poste

orizzontalmente sopra l'addome. Le posteriori sono più piccole delle anteriori,

la particolare attaccatura delle ali permette durante il volo di vincere la

resistenza dell'aria e aumentare la velocità.

L'addome

è costituito morfologicamente da 10 segmenti. L'addome è peduncolato e presenta

il primo segmento, chiamato propodeo,

incorporato al metatorace. Gli altri segmenti sono nella parte dorsale e i

quella ventrale. Gli urosterniti presentano internamente delle formazioni

ovoidali corrispondenti alle ghiandole

ceripare.

La cera viene prodotta solo dalle operaie tra il decimo e diciottesimo giorno

di vita. L'ultimo anello dell'addome, a eccezione del fuco, è provvisto di pungiglione.

Il pungiglione è uno stiletto

dentellato con i denti rivolti all'indietro, è collegato all'apparato velenifero il veleno è un

liquido che ha proprietà antisettiche. Quando l'ape punge la punta del

pungilione si conficca nei tessuti della vittima e il pungiglione rimane

attaccato e nello sforzo di ritirarlo l'addome si strappa, in breve tempo l'ape

muore. Al veleno d'ape è riconosciuta una funzione terapeutica nei casi di

forme reumatiche.

Nei fuchi invece, che sono di dimensioni più grandi dell'ape e sono più tozzi,

le loro ali superano l'addome e hanno occhi composti più grandi e contigui. La

ligula è molto corta, e quindi non possono raccogliere il nettare. Non hanno il

pungiglione.

La regina ha la lunghezza del corpo maggiore dell'operaia e del fuco e anche la

larghezza del torace è maggiore, la lunghezza della ligula è più corta

dell'operaia, e il pungiglione è liscio.

La geometria

delle api

Le api in natura costruiscono i favi dove depositano, in celle, il raccolto e allevano la covata. La costruzione avviene con cera prodotta dalle api che viene secreta da otto piccole ghiandole situate sotto l'addome. Viene secreta in forma di fluido che solidifica rapidamente, forse per reazione chimica. Un favo è composto di due facce con celle a sezione esagonale.

Non costruiscono le celle a sezione circolare, come fanno i bombi, perché sprecherebbero cera, invece risparmiano cera in modo che ogni parete serva ogni volta per dividere due celle.

Ci sarebbero altre possibilità per costruire le celle affinché una parete ne divida due. Tra queste possibilità, (triangoli, quadrati, esagoni) illustrerò la più economica.

La quantità di cera occorrente è minima quando il perimetro di un poligono, di superficie assegnata,è il più piccolo possibile.

Calcolo il perimetro di un triangolo, di un quadrato e di un esagono con superficie assegnata.La superficie è pari a 1 (S=1) e rispettivamente L3, P3, L4, P4, L6, P6,sono i lati e perimetri del triangolo del quadrato e dell'esagono.

|

|

|

|

|

Per il

quadrato L4=1; P4=4; S=1.

Per il triangolo P3=3xL3;

S=(L3xL3xRADICE QUADRATA DI 3)/4.

Per l'esagono P6=6xL6;

S=(6xL6xL6xRADICE QUADRATA DI3)/4.

I valori numerici, a partire dalla superficie uguale a 1 (S=1), sono P4=4 e con tre cifre decimali P3=4.559 e P6=3.722.

Il

perimetro più piccolo è P6, dunque

si consuma meno cera costruendo le celle a sezione esagonale.

Anche nella costruzione del fondo delle

celle, l'istinto delle api fa qualche cosa di meraviglioso, perché

corrispondente a un minimo di superficie e quindi di cera. Infatti il fondo

delle celle non è piatto ma è cuspidato.

La sezione delle celle è esagonale, ma la cella stessa è a forma di prisma cavo

con fondo cuspidato. Il fondo di ciascuna non è un piano perpendicolare ai lati

delle celle, il fondo è costituito da tre losanghe uguali formanti una

superficie concava.

|

Il favo

naturale è una costruzione delle api all'interno dell'arnia in cui viene

deposto il miele ed il polline per il sostentamento delle larve che

nasceranno dalle uova. E' sempre costruito in pura cera, secrezione

ghiandolare delle api operaie, dello spessore di circa 25 mm e l'interspazio

è di 35-38 mm, rimane così per le api un passaggio di circa 10 mm tra un favo

e l'altro. |

||

|

|

La

costruzione del favo naturale ha inizio di solito dall'alto e si origina in

due-tre punti diversi mentre gli angoli inferiori pendono liberamente e si

restringono a forma di U. |

|

|

La costruzione comincia a partire da una base a forma di cuspide con tre losanghe inclinate, su cui le api premendo contemporaneamente ai lati innalzano le pareti cellulari a forma esagonale,con un inclinazione sufficiente a impediil deflusso del miele liquido immagazzinato nelle celle. |

|

|

|

I favi sono

costituiti da due tipi di celle, di grandezza diversa, celle per le api

operaie e celle per i fuchi. Le celle costruite, per decimetro quadro,sono

variabili a seconda della razza di api.Le razze italiana, carnica e caucasica

costruiscono approssimativamente 850 celle per decimetro quadro. Nella costruzione, regolare delle celle, le api percepiscono il campo gravitazionale ed il campo magnetico terrestre.In natura le api costruiscono i favi in serie parallele secondo una direzione costante, questo modo di costruire sembra per l'influenza del campo magnetico terrestre. |

|

|

IMPIEGO DEI PRODOTTI DELLE

API

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare , l'uomo ha utilizzato fin dai

tempi più antichi sostanze antisettiche estremamente efficaci. Pensiamo per un

momento alle gravi ferite ed alle amputazioni che venivano spesso riportate

durante episodi bellici .

Entrambi descrivono medicazioni di ferite ed ustioni molto gravi utilizzando

una amalgama di miele e latte coagulato applicata sulle lesioni con una benda

di cotone. Una mistura simile fu impiegata da diverse popolazioni

dell'antichità :

- dai Romani

-dalle tribù africane

-dagli Indiani d'America

-dalle popolazioni rurali del Sud degli Stati Uniti

-dalla moderna ed antica farmacia cinese (Durante la II guerra mondiale , per esempio, la popolazione di Shangai utilizzò una mistura di miele e lardo per trattare ulcere e piccole ferite con eccellenti risultati)

-dagli Aztechi del Messico che guarirono molte ferite con del miele salato. Essi prepararono pure uno sciroppo fatto con il concentrato di linfa di una particolare agave (maguey) che ha una altissima percentuale di zuccheri. Questo estratto ha dimostrato di avere una potente attività antimicrobica.

-dall' Inghilterra che per generazioni si è raccomandato di usare il miele per trattare le ustioni e ulcere infezioni dell'orecchio , del naso, della gola ,della pelle , degli occhi e delle vie urinarie

-dai medici tedeschi, i quali scoprirono che il miele

mescolato con un anestetico locale ,la procaina, era estremamente efficace nel

trattamento dell' Herpes Zoster.

Chirurghi russi e tedeschi scoprirono inoltre che gli organi da trapiantare ,

quali vasi sanguigni, ossa e cornee , potevano essere conservati nel miele .

Essi definirono questa metodica "MELITTIZZAZIONE" , dal latino

"mel" che significa per l'appunto miele.

Dalla fine degli anni '70 l'uso del miele per le medicazioni era piuttosto

comune a tal punto che nella farmacopea degli ospedali britannici era incluso

il "miele con olio di ricino".

|

|

Efficacia antisettica di un preparato a base di miele (1/3) e burro (2/3) , secondo una antica ricetta egizia. Gli stafilococchi sono rapidamente uccisi |

|

Straordinariamente interessante era la rapidità di guarigione dei pazienti

curati con il miele e lo zucchero. Anche ferite che si erano infettate, dopo

alcuni giorni di terapia con questa metodica alternativa , divenivano

sterili;questo perché l'alta concentrazione di zucchero crea una elevata

pressione osmotica che non consente la sopravvivenza dei germi. Per capire che

cos'è la pressione osmotica basti pensare che gli zuccheri ed il sale assorbono

acqua. Tutte le cellule utilizzano la pressione osmotica per regolare il loro

contenuto d'acqua. Se però si verifica che al loro esterno vi è una elevata

concentrazione di sale o di zuccheri, l'acqua verrà assorbita dal loro interno

disidratandole e provocando in tal modo la morte cellulare.

Tutto ciò può essere sfruttato in medicina poiché i microbi , che pure sono

cellule , avvolti da una amalgama di miele e zucchero si disidratano e muoiono.

Ci si potrebbe aspettare che anche le cellule del nostro corpo che vengono in

contatto con alte concentrazioni di zuccheri o di sale , si disidratino e

muoiano, ma ciò non avviene perché le cellule dei nostri tessuti sono in

stretto contatto l'una con l'altra ed a loro volta con i vasi sanguigni e

linfatici. Queste cellule , che fanno parte di un più vasto e complesso sistema

, compensano le alterazioni della pressione osmotica assorbendo in

continuazione acqua da altre zone del corpo.

Per

molti di noi è difficile credere che con un metodo così semplice si possano

guarire gravi lesioni incurabili con le tecniche della medicina ufficiale . Ma

quest'ultima è soltanto una forma limitata di conoscenza che si deve

confrontare senza pregiudizi con la cosiddetta "medicina popolare" ,

frutto della secolare lotta dell' uomo contro la malattia e della attenta

osservazione dei fenomeni naturali.

Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad uno slittamento progressivo e sempre

più massiccio della medicina verso forme di terapia definite

"alternative".

Questo antico, ma tutt'oggi ampiamente praticato, metodo di curare, unito ai

successi della chimica prima e della biologia poi, ha dato risultati

conoscitivi e terapeutici di evidente importanza nella medicina, ma ora si sta

ponendo un freno davanti alle sfide come il cancro o l'AIDS.

L'apiterapia è

una pratica terapeutica plurisecolare, il suo impiego è testimoniato dalle

fonti storiche da almeno due millenni presso le forme di civiltà più diverse e

lontane, nel tempo e nello spazio.

Oggi in alcuni Paesi, quali l'Unione Sovietica, l'apiterapia è compresa fra le

terapie riconosciute dallo Stato..

L'apiterapia può essere definita come trattamento terapeutico di alcune

malattie con i prodotti raccolti, elaborati e secreti dalle api: miele, polline, propoli, pappa reale e veleno.

Questi ultimi, infatti, oltre al principio attivo contengono anche tracce di

sostanze considerate a lungo prive di importanza, ma che hanno dimostrato

recentemente di svolgere un'importante azione sull'effetto prodotto

dall'ingrediente attivo principale. Tali sostanze consentono all'organismo di

limitare la propria reazione, eliminando il rischio di effetti collaterali

indesiderati. Inoltre, le sostanze allo stato naturale mostrano spesso la

straordinaria proprietà di inibire la moltiplicazione batterica, evitando

quindi le mutazioni e le formazioni di ceppi resistenti all'azione del

principio attivo, problema ben noto, ed compreso in qualsiasi terapia

antibiotica.

Ad un'analisi ravvicinata, l'apiterapia si presenta come un mondo terapeutico

complesso: copre il campo della nutrizione e delle scienze alimentari,

attraverso l'impiego di miele, polline e pappa reale, ma anche l'ambito

farmacologico vero e proprio (desensibilizzazione, terapie antiinfiammatorie e

contro malattie autoimmuni), fino ad arrivare, attraverso particolari modalità

d'utilizzo degli stessi prodotti (propoli, veleno, miele).

Livello

nutrizionale

POLLINE

E' un alimento cosiddetto completo perchè è una miscela perfettamente

bilanciata di aminoacidi, vitamine, sali minerali, enzimi ed acidi grassi.

Esso è pertanto fondamentale nelle diete, soprattutto nell'alimentazione

vegetariana, essendo il suo apporto proteico sovrapponibile a quello della

carne, privata però di tutti i grassi. E', pure ricco di vitamine .

La sola vitamina mancante è la D, per cui possiamo ritenere una alimentazione

che comprenda il polline ed i prodotti del latte come una dieta perfettamente

equilibrata e naturale, soprattutto in un'epoca in cui vengono eccessivamente

pubblicizzati i cosiddetti integratori alimentari sviluppati dall'industria

chimica.

L'unico inconveniente legato all'assunzione del polline è rappresentato dalla

possibilità che il suo sapore non incontri il favore del consumatore, fattore

quest'ultimo fondamentale per la riuscita di un regime dietetico.

Un'ultima non trascurabile caratteristica di questa sostanza è il suo impiego

come aiuto nelle terapie di desensibilizzazione ai pollini stessi, attraverso

l'assunzione giornaliera per via sublinguale di piccole quantità di prodotto

(2-3 granuli).

PAPPA REALE

E' nutrizionalmente importante almeno quanto il polline per l'elevata quantità

di vitamine della crescita, gruppo B, in particolare di acido pantotenico (B5),

la cui concentrazione in questo alimento ne supera qualsiasi altra.

E' attiva a dosi ponderali (2-3 cucchiaini da caffè al giorno) nelle lesioni

della pelle, contro la caduta dei capelli, per incrementare la crescita del

neonato prematuro, nell'affaticamento fisico ed intellettuale, nei disturbi

intestinali e digestivi, e può essere d'aiuto nell'insonnia e nell'agitazione

di origine nervosa.

MIELE

E' il dolcificante per eccellenza. Rispetto allo zucchero presenta il vantaggio

di essere, a parità di peso, decisamente meno calorico e più efficace, per cui

può essere utilizzato in minori quantità.

Dal punto di vista organolettico si presenta in una ricca varietà di gusti.

Ricco di fruttosio e sali minerali, soprattutto nelle qualità

"scure", è tradizionalmente ritenuto un buon ricostituente. Se questa

credenza tradizionale può essere scientificamente avallata, da sfatare sono le

opinioni diffuse circa le proprietà "curative" specifiche dei singoli

tipi di miele, in cui il principio attivo (responsabile di presunte azioni

sedative, diuretiche, antipiretiche, antivirali, ecc.) è contenuto in quantità

pressocchè inosservabili, troppo basse, insomma, per essere efficaci.

Livello farmacologico

Desensibilizzazione

VELENO

Nel caso di allergia al veleno degli imenotteri si utilizza il veleno specifico

della specie, che ha causato la reazione, ad alte diluizioni progressive fino

ad arrivare alla puntura dell'insetto vera e propria.

MIELE

In associazione al polline il miele è utile nel trattamento desensibilizzante

delle pollinosi.

Regole

da rispettare

Per gli apiari eccedenti 50 alveari bisogna rispettare le norme di legge

stabilite dall'art.14 del r.d.l. 23/10/1925 n.2079 che autorizza i prefetti a

regolamentare le distanze tra apiari della stessa provincia.

Per più di cinquanta alveari le distanze, in linea d'aria, devono essere di 3 km.

Nel calcolo numerico due nuclei devono essere calcolati come un alveare.

In caso di controversia il primo che ha impiantato l'apiario ha diritto prevalente in confronto di un altro apicoltore.

Sempre in caso di controversia ha diritto prevalente il proprietario del fondo dove è ubicato l'apiario.

Queste norme

valgono per l'apicoltura stanziale, per l'apicoltura nomade viene stabilita una

distanza minima di 2 km, rispetto a una postazione fissa con più di 50 alveari.

Per le distanze dalle strade,

autostrade, ferrovie, proprietà altrui, vigono i regolamenti regionali che

prescrivono distanze minime di 15-20 metri.

Tutti gli anni bisogna denunciare il

possesso di alveari al comune e ai servizi veterinari.

Evitare di posizionare gli alveari vicino ai vigneti, per non avere liti con i

viticoltori. L'ape non ha un apparato boccale capace di rompere l'acino d'uva,

ma raccoglie il succo d'uva che fuoriesce in seguito alla perforazione dovuta

ad altri insetti.

Scelta

del luogo

Per l'ubicazione di un apiario considerare più fattori per fare una attività

redditizia.

La scelta prioritaria va per i posti ricchi di flora nettarifera scalare e

fonti di polline nelle vicinanze. Il raggio di bottinamento delle api è

inferiore al chilometro, ma possono arrivare anche a distanze di 3-4 chilometri

in caso di scarsità di fonti.

L'ambiente

circostante, per apiari stanziali, non deve essere ad agricoltura intensiva,

monocolture frutticole e cerealicole.

L'ambiente

circostante, per apiari stanziali, non deve essere ad agricoltura intensiva,

monocolture frutticole e cerealicole.

Prestare attenzione al microclima della zona, evitare zone umide perché

favoriscono lo sviluppo di funghi nelle famiglie.

Scegliere una postazione lontana da rumori, vibrazioni, da elettrodotti e da

campi elettromagnetici, perché diminuiscono la vivibilità delle famiglie.

La sistemazione ideale deve essere non esposta ai venti perché i venti caldi o

freddi ostacolano il volo delle api e riducono la disponibilità di nettare.

Accertarsi della disponibilità di acqua corrente nelle vicinanze, altrimenti

predisporre degli abbeveratoi con ricambio frequente dell'acqua.

L'acqua serve in primavera per l'allevamento

della covata, e in estate per la regolazione termica dell'alveare. In primavera

le api abbandonano la raccolta d'acqua quando le fioriture sono massime, ad

esempio durante la fioritura dell'acacia.

Nelle valli posizionare gli alveari in basso, in modo che il volo in discesa

viene fatto a pieno carico.

L'ombra è indispensabile in estate per

facilitare la regolazione termica dell'alveare e soprattutto l'apicoltore

lavora meglio quindi

gli alberi nelle immediate vicinanze sono doppiamente utili anche perché

durante la sciamatura vi si posano gli sciami.

Le arnie devono essere sollevate dal terreno per evitare l'umidità ma

sopratutto per evitare le formiche che sono dannose perché si cibano del legno delle

arnie. Le arnie vanno anche sistemate con leggera pendenza in avanti per

agevolare l'uscita dell'acqua di condensa che si deposita nel fondo. Evitare la

sistemazione in file, se possibile fare gruppi di 5-10 alveari, oppure

distanziare le file di 5-6 metri, gli alveari estremi diventerebbero più forti

per il fenomeno della deriva a discapito di quelli centrali. Per orientare le

api si possono colorare le arnie con colori ben distinti, giallo, bianco, blu,

verde bluastro.

|

Quando si visitano gli alveari è necessario essere vestiti in modo adeguato, avere con sé l'affumicatore a portata di mani, una leva, una spazzola. |

|

||

|

|

La maschera da apicoltore è l'accessorio

più essenziale, deve svolgere una funzione protettiva per il volto. Le api

quando vengono disturbate reagiscono usando il pungiglione, il veleno è

comunque sempre fastidioso anche per gli apicoltori. |

|

|

|

I guanti sono una protezione per chi non è abituato alle punture delle api, ne esistono di vario tipo corti o lunghi fino al gomito. La caratteristica principale deve essere la sensibilità e praticità nell'estrarre i telaini durante le visite, vi è chi usa i guanti di gomma ma per lo più si usano guanti di pelle. |

|

|

|

|

L'affumicatore già dall'antichità si

usava per affumicare i nidi e procurarsi il miele, da una pittura rupestre in

Rhodesia si ha un esempio di raccolta risalente a migliaia di anni fa.

L'affumicatore è costituito da una caldaietta cilindrica della capacità di

uno o due litri nella quale viene introdotto il combustibile, da un beccuccio

e da un mantice in legno e pelle. Il mantice serve per insufflare aria alla

base del cilindro tramite un foro. |

|

|

|

|

|

La leva è necessaria per sollevare i

coprifavi e ispezionare le famiglie. I coprifavi, parte mobile dell'arnia,

sono fissati al corpo dell'arnia dalle api con la propoli e la cera. La leva

deve avere un estremità piatta e affilata per incunearsi tra coprifavo e nido

o melario, l'altra estremità è incurvata ad angolo retto per estrarre i

telaini. Altra leva usata è quella cosidetta a raschietto, utile per staccare

la propoli e la cera tra i telaini e raschiare la cera sotto il coprifavo. |

|

|

|

La cassetta porta-attrezzi è un contenitore con tutto l'occorrente che può essere utile per ogni evenienza, materiale per piccole riparazioni, puntine, pennarelli,scotch, pinze ecc. In alternativa alla cassetta porta-attrezzi è consigliabile un portasciami con alcuni telaini. ConclusioniL'apicoltura

è un'attività che risale ad epoche antichissime e che per secoli è rimasta

legata alle stesse tecniche produttive.Le novità maggiori sono sopraggiunte

nel corso degli ultimi 20 anni e sono state favorite da un nuova filosofia produttiva

incentrata sulla necessità di produrre un miele caratterizzato da maggiori

livelli di qualità, per rispondere alle nuove realtà politiche e di mercato. Non dobbiamo dimenticare poi la sfida che ci riguarda direttamente, ossia quella di educare il consumatore all'uso del miele, considerato non più come simbolo di un'antica povertà contadina, ma esempio di alimento sano, buono e genuino.Bibliografia-programma di ecologia applicata del 4°anno -riviste di apicoltura -internet -libro: La natura chiama ancora. Di Giuseppe Cumerlato e Bernardette Back -altre informazioni da un apicoltore castellano |

|

||

|

Privacy |

Articolo informazione

Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |

Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |

Copyright InfTub.com 2026