|

|

| |

LE SUBORDINATE AVVERBIALI

[Temporali]

[Causali]

[Finali]

[Consecutive]

[Condizionali]

[Concessive]

[Avversative]

[Comparative]

[Modali]

[Strumentali]

[Esclusive]

[Eccettuative]

[Limitative]

[Aggiuntive]

Le subordinate avverbiali arricchiscono la reggente,

svolgendo la stessa funzione dei complementi indiretti e degli avverbi.

Restaurando il palazzo è stato scoperto un affresco![]() Durante

il restauro del palazzo è stato scoperto un affresco.

Durante

il restauro del palazzo è stato scoperto un affresco.

LE SUBORDINATE TEMPORALI

Principale |

|

Coordinata |

|

Subordinata |

Ho salutato Gianni prima di partire.

Le proposizioni temporali, come dice il loro nome, servono ad

esprimere un rapporto di tempo. Esse rispondono

infatti a una di queste domande: quando...? per quan 515c22f to tempo...? da quanto

tempo...? fino a quando...?

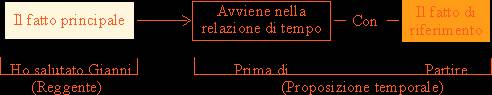

Se analizziamo la proposizione temporale che figura nell'esempio, vediamo che

essa è costituita di due elementi

Possiamo allora illustrare in questo modo il funzionamento della proposizione temporale:

Comprendiamo chiaramente dallo schema che l'azione

di salutare, nel nostro esempio, precede nel tempo l'azione di partire. Prima,

dunque, si saluta, poi si parte.

Dunque, la proposizione temporale

serve ad indicare quando avviene il fatto presentato nella reggente, mettendolo

in una certa relazione di tempo con un altro fatto, presentato nella

subordinata.

Nell'esempio precedente, il fatto espresso nella principale avveniva prima di quello espresso nella subordinata. Ma in altri casi, esso può avvenire contemporaneamente o dopo. Possiamo distinguere, perciò, tre fondamentali rapporti di tempo espressi dalle temporali:

|

prima |

|

subordinata temporale |

poi |

|

reggente |

|

prima |

|

ascolta la radio |

poi |

|

cena |

Per essere sicuro di trovarti di

fronte a un rapporto di contemporaneità, puoi riscrivere le frasi che stai

esaminando inserendo fra reggente e subordinata temporale l'espressione nello

stesso tempo in cui. Ad esempio:

Ascolta la radio nello stesso tempo in cui cena.

La contemporaneità fra fatto principale e fatto di riferimento è spesso soltanto approssimata. In molti casi, il significato è infatti di «un istante dopo», più che di una effettiva simultaneità, come si vede nell'esempio: Quando lo vide, restò sorpreso. Per evidenziare che vi è una vera e propria simultaneità, si usano le locuzioni nello stesso momento in cui, proprio nell'istante in cui.

|

prima |

|

subordinata temporale |

poi |

|

reggente |

|

prima |

|

cena |

poi |

|

ascolta la radio |

Si è detto che nella principale e nella temporale sono indicati dei fatti, che stanno in una certa relazione di tempo, possono essere momentanei oppure durativi. Ad esempio:

|

durativo |

|

momentaneo |

|

Mentre lavorava nell'orto |

|

udì un rumore |

I fatti riportati nella reggente e nella subordinata possono avere la stessa qualità temporale (sono entrambi momentanei o entrambi durativi), o qualità temporale diversa. Ne risultano differenti combinazioni, come si vede qui sotto:

|

REGGENTE |

SUBORDINATA TEMPORALE |

||

|

(momentaneo) |

Depose l'ombrello |

nel momento in cui entrò |

(momentaneo) |

|

(durativo) |

Stava leggendo |

quando suonarono alla porta |

(momentaneo) |

|

(momentaneo) |

Entrò nella sala |

mentre ballavano |

(durativo) |

|

(durativo) |

Luca scriveva |

mentre Paola leggeva |

(durativo) |

|

(durativo) |

Esitava a lungo |

prima di tuffarsi |

(momentaneo) |

|

(momentaneo) |

Dopo aver sparato |

si tormentò per molti giorni |

(durativo) |

La diversa natura temporale dei fatti non pone problemi, comunque, per quanto riguarda l'accertamento dei rapporti di anteriorità, posteriorità e contemporaneità. Difatti:

|

fatto momentaneo |

|

fatto durativo |

|

|

entrò |

|

|

ballavano |

Qualche incertezza può nascere quando al proposizione temporale è introdotta da finché, sino a che, fin quando, da, da quando. In generale, in questi casi, possiamo riconoscere delle relazioni di contemporaneità, come si illustra qui sotto.

Oltre ad essere momentaneo o durativo, un fatto può

anche presentare un'altra caratteristica temporale: avvenire una sola volta

(singolativo) o ripetersi più volte nel tempo (iterativo). Ad esempio: Quando

il commissario uscì, si misero a chiacchierare. (singolativo: avviene una

volta sola)

Quando il capufficio usciva, si mettevano a chiacchierare. (iterativo:

si ripete in una serie di occasioni simili)

Le proposizioni temporali si presentano in svariate forme, a seconda della relazione di tempo che esprimono.

o Temporali in forma implicita. Si usa il participio passato, spesso preceduto da una volta.

Ad esempio

(Una volta) Risolte le attuali difficoltà, potremo risanare l'azienda.

Si incontrano anche costruzioni come questa:

Finito che ebbe di lavare i piatti, si riposò.

Le proposizioni temporali possono esprimere un argomento principale, quando l'indicazione di tempo è richiesta dal verbo. Ad esempio:

|

che cosa inizierà? |

|

quando? |

|

La gara automobilistica |

inizierà |

non appena cesserà la pioggia |

LE SUBORDINATE CAUSALI

Principale |

|

Coordinata |

|

Subordinata |

La strada è interrotta perché stanno facendo dei lavori.

La proposizione causale è

una proposizione dipendente che indica la causa di ciò che è descritto nella

reggente. Ha perciò la stessa funzione del complemento di causa.

Se nella proposizione causali si indica a causa, nella reggente si indica

l'effetto o la conseguenza, ossia ciò che succede come risultato di quella

causa.

causa

provoca

effetto

Quello rappresentato è l'ordine logico «naturale» degli avvenimenti. La causa, infatti, viene sempre prima del suo effetto, che è quanto essa provoca. Nella costruzione del periodo, però, quest'ordine di successione può anche essere capovolto, come si è accennato all'inizio. Se si vuole evidenziare soprattutto l'effetto, si comincia dalla causa, ponendo l'effetto in posizione finale (è questa di solito la posizioni più informatica della frase). Se invece si vuole evidenziare soprattutto la causa, si inizia dall'effetto, emettendo dopo la causa.

|

meno importante |

più importante |

|

La strada è interrotta |

perché stanno facendo dei lavori. |

Le proposizioni causali, dunque, possono seguire o precedere la reggente.

Qualche volta, esse risultano anche «incastrate» dentro la reggente, come

avviene in questo esempio:

L'albero, poiché soffiava un forte vento, è caduto.

Le proposizioni causali possono essere esplicite o implicite.

Le

proposizioni causali si attaccano in genere alla base di un'altra frase, che le

regge. Esse realizzano dunque degli argomenti aggiunti.

LE SUBORDINATE FINALI

Principale |

|

Coordinata |

|

Subordinata |

Controllano tutti i documenti perché non entrino dei clandestini.

La proposizione finale serve

per indicare lo scopo o il fine per cui avviene ciò che si indica nella

reggente.

Ma che cos'è uno scopo? Possiamo definirlo come

incerto risultato che ci si propone di ottenere attraverso una determinata

azione. Questa, dunque, è il mezzo per conseguirlo, e deve verificarsi prima.

Solo in seguito sarà possibile realizzare lo scopo, che si colloca, pertanto,

nel futuro. Possiamo così schematizzare questa relazione logica.

|

mezzo |

|

controllano i documenti |

|

Avrà come |

|

scopo |

|

non entrano i clandestini |

La proposizione finale assomiglia per vari aspetti

alla proposizione causale e, talvolta, può essere confusa con essa. In entrambi

i casi, difatti, si presenta la ragione o il motivo per cui si fa qualcosa. Vi

è tuttavia la possibilità di distinguere chiaramente, nella maggior parte dei

casi, le due situazioni.

Ho aiutato Teresa perché non ce la faceva.

(proposizione causale)

Ho aiutato Teresa perché ce la facesse.

(proposizione finale)

Possiamo notare queste differenze:

Nel secondo caso, si indica il fine per cui chi parla ha aiutato Teresa. Il fine è un fatto che non è ancor successo, e che potrà verificarsi soltanto dopo che sarà avvenuto quanto è indicato nella reggente.

Le proposizioni finali possono essere esplicite o implicite.

Il soggetto nascosto della subordinata implicita, come al solito, deve essere lo stesso della reggente. Spesso la finale implicita si completa con una oggettiva (che ha un diverso soggetto). Ad esempio:

|

|

p. finale |

p. oggettiva |

|

L'ho pregato a lungo |

per ottenere |

che rimanga |

Le

proposizioni finali si attaccano alla base di un'altra frase che la regge. Esse

esprimono pertanto, in questi casi, degli argomenti aggiunti. La base da cui

dipendono può essere quella della frase madre o quella di un'altra proposizione

subordinata. Le proposizioni finali, però, si possono attaccare anche a un

nome. In questi casi, esse svolgono un ruolo di determinazione, indicando ciò a

cui serve una certa cosa o persona.

LE SUBORDINATE CONSECUTIVE

|

Principale |

|

Coordinata |

|

Subordinata |

Paola sembra così severa che tutti la temono.

La proposizione consecutiva indica un fatto che è la

conseguenza o l'effetto di un altro fatto, espresso nella reggente. La

relazione logica fra reggente e subordinata è dunque molto simile a quella che

troviamo quando è presente una proposizione causale. Mettendo; però una

consecutiva al posto della proposizione causale, la reggente e la dipendente si

scambiano le parti: la causa stavolta viene messa nelle reggente, l'effetto

nella subordinata. Si tratta, alla fine, di un modo diverso di presentare la

medesima relazione fra due fatti.

Le proposizioni consecutive possono essere in forma esplicita e implicita.

|

Paola sembra così severa che tutti la temono. |

così specifica l'aggettivo |

La consecutiva

può essere introdotta talvolta da congiunzioni come talché, sicché, cosicché, in cui si fondono insieme, in una sola parola, l'antecedente e il

che. Ad esempio:

Anna non mangia, cosicché dimagrisce a vista d'occhio.

Nelle consecutive esplicite, il verbo è

di solito all'indicativo. Si ha

talvolta il congiuntivo, quando la conseguenza indicata non è certa, ma rappresenta

soltanto una possibilità (può avvenire, ma anche non avvenire), o è del tutto

impossibile.

Fate in modo che nessuno ci veda.

(non è sicuro che nessuno ci vedrà)

Si trova

talora il condizionale. Esso viene impiegato di solito quando vi è una

condizione «nascosta», come mostra l'esempio:

È così disponibile che aiuterebbe chiunque.

(se glielo chiedessero)

Solo in alcuni

casi (quando sono introdotte da talché, cosicché, ecc.) le proposizioni

consecutive dipendono direttamente dalla base della frase che le regge, così da

costruire un argomento aggiunto. Più spesso, esse si attaccano all'avverbio tanto,

talmente, ecc., sia quando esso forma, da solo, un complemento di modo sia

quando si appoggia ad un nome o a un aggettivo.

Queste proposizioni debbono seguire, in tutti i casi, il pezzo da cui

dipendono.

LE SUBORDINATE CONDIZIONALI

|

Principale |

|

Coordinata |

|

Subordinata |

Se vengo a Roma ti vengo a trovare.

Nell'esempio, puoi notare che nella condizionale si

indica un certo fatto, che è la condizione necessaria perché possa verificarsi

un altro fatto, espresso dalla reggente. Difatti:

solo se vengo a Romaavverrà che ti venga a

trovare.

I fatti ipotizzati si possono svolgere in tutti i

tempi: possono verificarsi nel presente, nel passato oppure nel futuro. In

tutti i casi, comunque, non si tratta di un fatto certo: esso è presentato

invece come una ipotesi, una supposizione, che può essere più o meno probabile.

Da questo fatto, però, dipende il secondo: se il primo (che chiamiamo CONDIZIONE)

risulterà vero (ossia corrispondente alla realtà), allora risulterà vero anche

il secondo (che chiamiamo CONSEGUENZA). Se, al contrario, il primo non

risulterà vero, neppure il secondo potrà esserlo.

Possiamo dire perciò che la frase condizionale risponde alla domanda, formulata

a partire dalla frase reggente «a quale condizione può risultare vero?».

È evidente da quanto si è letto che vi è un legame molto stretto fra ciò che si

dice nella subordinata e ciò che si dice nella reggente.

Per questo, tradizionalmente, l'insieme della

condizionale e della sua reggente è chiamato periodo ipotetico.

Possiamo dare questa schematizzazione generale del periodo ipotetico (clicca

sul pulsante per vederlo):

Dunque, il periodo ipotetico è un costrutto in cui

si esprime una relazione fra una condizione (l'ipotesi) e una conseguenza, che

assume la forma:

se è vero X, allora è vero anche Y .

Le proposizioni condizionali possono essere esplicite o implicite.

Il periodo ipotetico è una costruzione piuttosto complessa, che può assumere diversi aspetti. In particolare si distinguono tre tipi di periodo ipotetico a seconda di come si presenta l'ipotesi nella condizionale.

In certi casi, l'ipotesi non è soltanto assai probabile, ma sicuramente vera, come nella frase: Se la balena è un mammifero, allora allatta i suoi piccoli. Che la balena sia un mammifero non è una supposizione che deve essere verificata, ma è un dato sicuro e a tutti noto. La congiunzione se, perciò, vuol dire qui «dato che», «dal momento che»,e non «qualora fosse vero che».

Quella che abbiamo considerato, però, è soltanto una delle forme grammaticali in cui si presenta il periodo ipotetico dell'irrealtà. Possiamo distinguere, difatti, tre casi:

Riassumiamo in una tabella i vari modi in cui si realizza il periodo ipotetico.

|

|

CONDIZIONALE |

REGGENTE |

|

|

REALTÀ |

indicativo |

indicativo |

|

|

POSSIBILITÀ |

cong. imperfetto |

cond. presente |

|

|

IRREALTÀ |

condizionale e |

cong. trapassato |

cond. passato |

|

condizionale e |

cong. imperfetto |

cond. presente |

|

|

condizionale riferito |

cong. imperfetto |

cond. passato |

|

Le

proposizioni condizionali si attaccano alla base di un'altra frase, che fa loro

da reggente: realizzano perciò degli argomenti aggiunti. La base alla quale si

agganciano può essere quella della frase madre o quella di un'altra

subordinata.

va osservato che alle condizionali non corrisponde nessun complemento. SI incontra

però, talvolta, la costruzione «in caso di + nome», che ha una funzione simile.

LE SUBORDINATE CONCESSIVE

|

Principale |

|

Coordinata |

|

Subordinata |

Nonostante fosse stato installato un

sofisticato impianto d'allarme, la

villa è stata svaligiata dai ladri.

Le concessive hanno un funzionamento abbastanza

complesso, che richiede un'attenta riflessione.

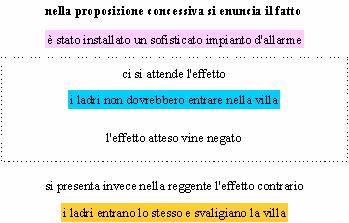

Consideriamo l'esempio proposto. Possiamo spiegare ciò che si vuol far capire

con questa frase nel modo seguente: è stato installato nella villa un

sofisticato impianto d'allarme; perciò ci si aspetta che i ladri siano impediti

dall'entrarvi; in questo caso, però, le cose non vanno così: i ladri, difatti,

si introducono lo stesso nella casa svaligiandola.

Come vedi, si tratta di un ragionamento che comprende diversi passaggi, alcuni

dei quali però non sono espressi chiaramente nel periodo, ma vanno invece

ricavati. Vediamolo meglio nello schema seguente, in cui la parte centrale

racchiusa dalla linea tratteggiata è quella che rimane «nascosta».

In conclusione: nella proposizione concessiva si esprime un certo fatto che crea l'attesa ci certe conseguenze; queste però vengono negate, proponendo nella reggente un effetto del tutto contrario. Ciò che si afferma nella reggente, insomma, avviene «a dispetto» di ciò che si dice nella concessiva. Quest'ultima, dunque, "concede". ammette un fatto, che però, nella circostanza in cui si parla, non ha più efficacia.

Le proposizioni concessive possono essere esplicite o implicite.

Le proposizioni concessive, come mostra la direzione delle frecce negli esempio iniziali, si attaccano alla base di un'altra frase che le regge. Costituiscono perciò la realizzazione di un argomento aggiunto. La base alla quale si agganciano può essere quella della frase madre. Puoi osservare che le concessive si collocano sia prima della frase da cui dipendono, sia dopo.

|

Privacy |

Articolo informazione

Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |

Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |

Copyright InfTub.com 2025